일일 삼산 / 산청 효렴봉, 감암산 병바위릿지, 생초 태봉산 20220301 화 (K,R,J,P,I)

코스 : ① 장군봉, 효렴봉 ② 병바위릿지, 감암산 ③ 생초조각공원-태봉산

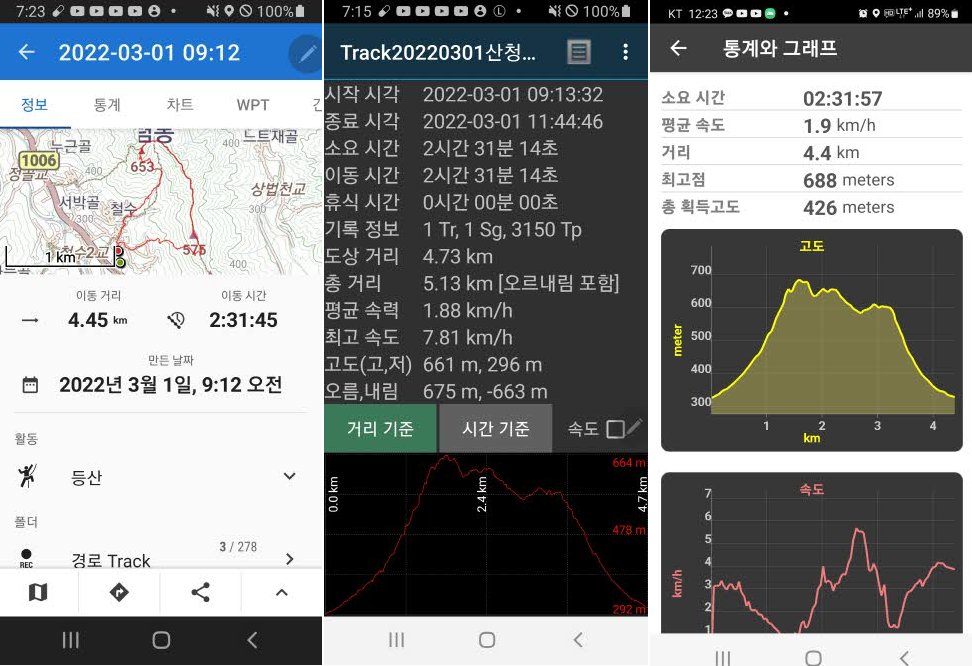

① 철수마을 - 약수터 - 절터 - 장군봉/충강공동계권선생유허비 - 효렴봉/효렴재공장구지소비(653) - 648봉(효염봉) - 헬기장 - 575봉 - 해산바위 - 십리굴 - 철수마을회관 <4.45km/2:32>

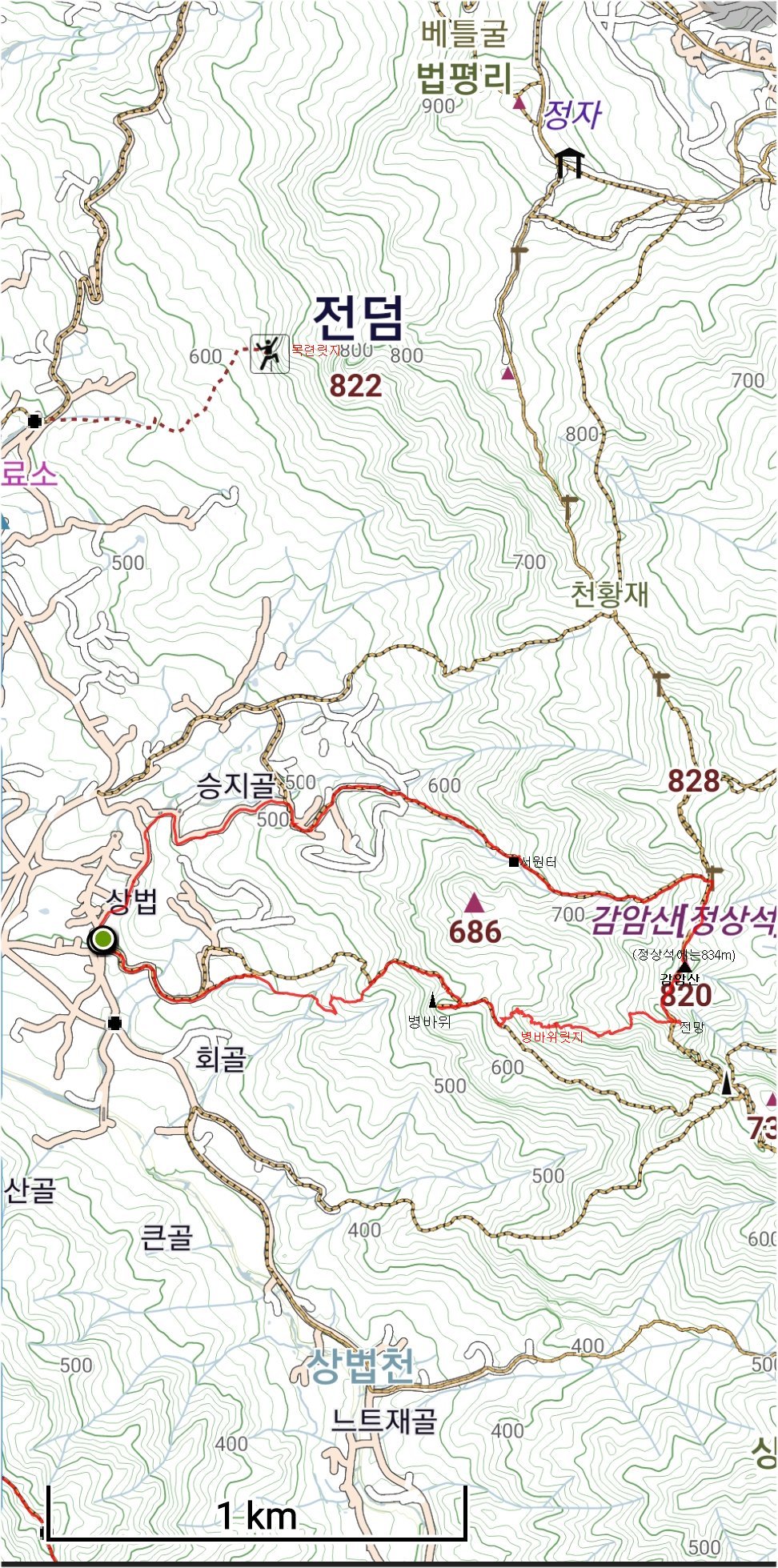

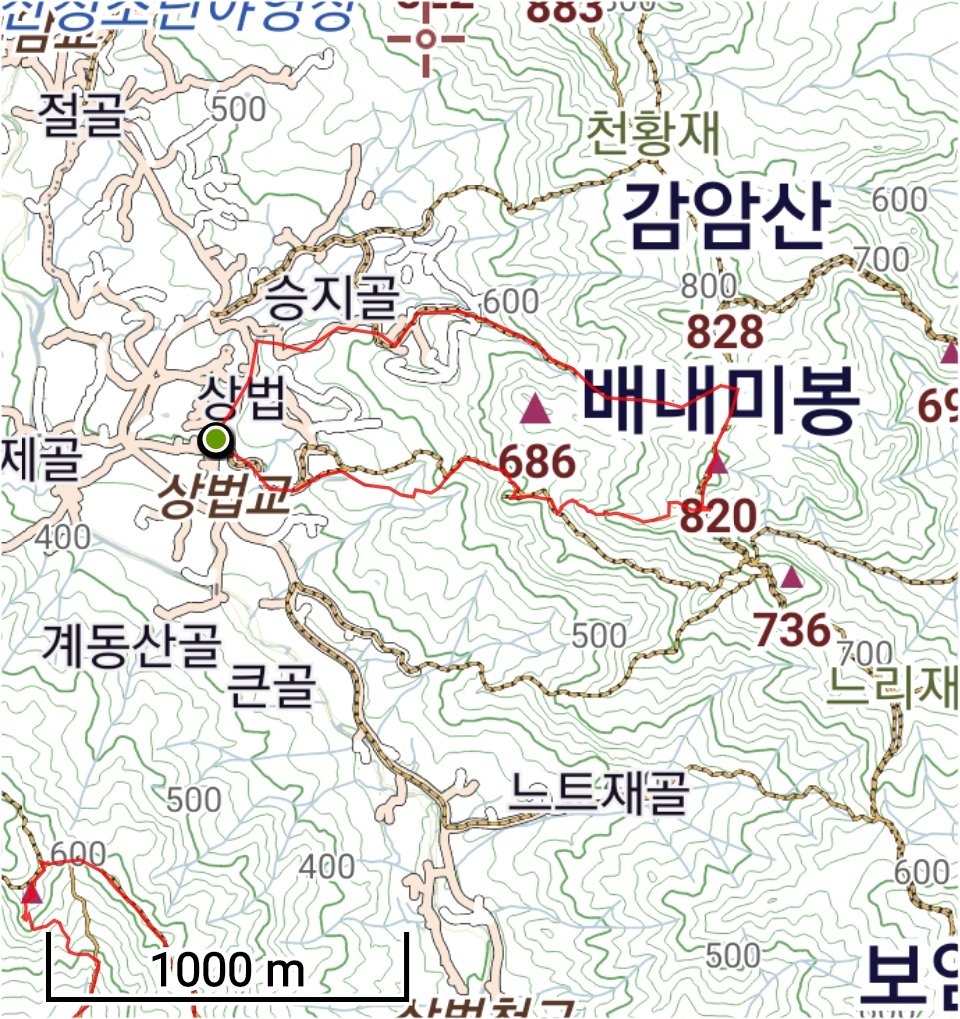

② 상법리 - 병바위 - 릿지구간 - 능선전망대(감암산 주능선과 만남) - 감암산3봉(818m) - 820m - 이정표(↙상법마을) - 서당터/김극영 암각서 - 상법마을 <4.75km/2:47>

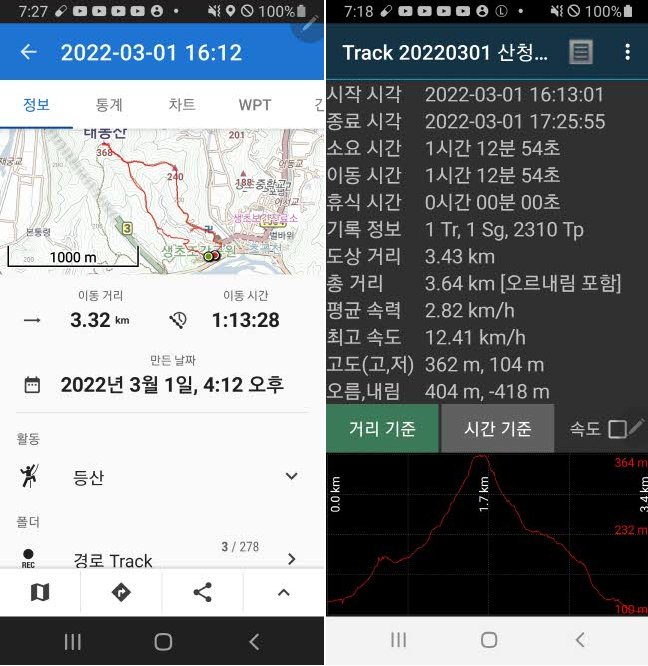

③ 생초조각공원주차장 - 조각공원- 고분군 - 전망대 - 태봉산(368m) - 240m봉 - 계단 - 보현사 - 생초면사무소 - 주차장 <3.32km/1:13>

효렴봉 → 감암산병바위릿지 → 태봉산 통합 지도

① 효렴봉

효렴봉 GPX 트랙 파일

② 감암산 병바위릿지

③ 생초면 태봉산

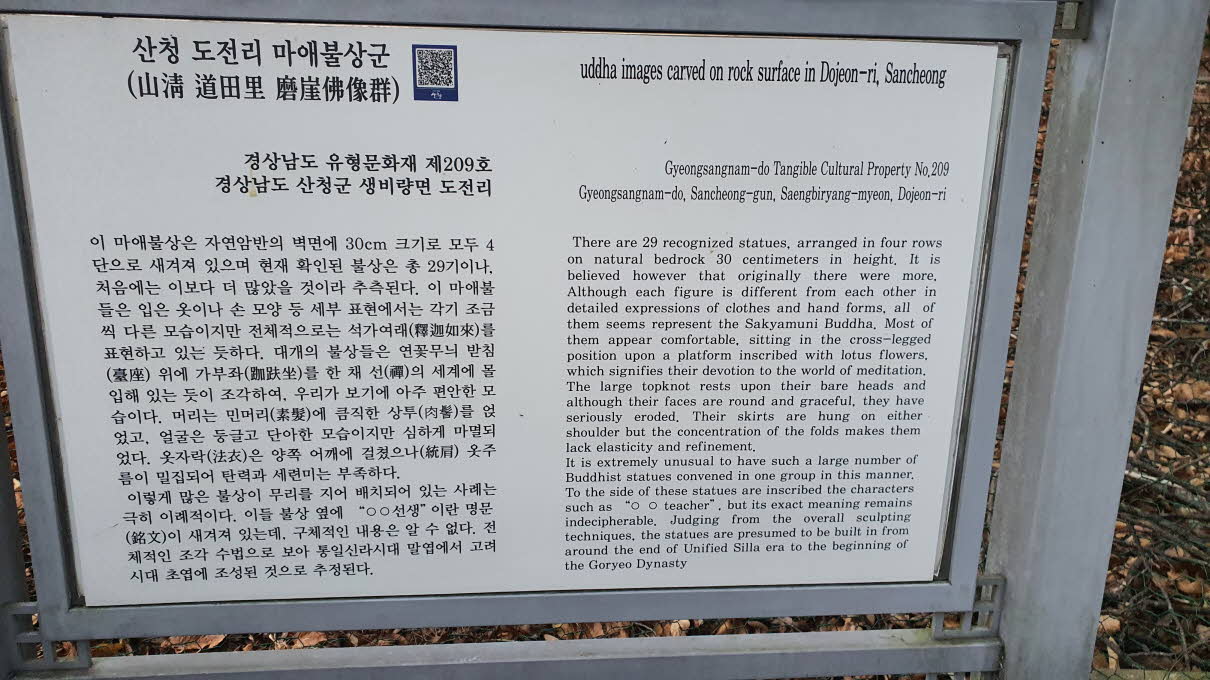

<가는 중에 도전리 마애불상군>

30cm 크기로 현재 확인 된 것은 총 29기라고 한다. 문화재 DB에는 약간 다른 자세한 표현이 있다.

몇 해 전에 보았을 때는 이런 윤곽이 뚜렷한 사진을 얻지 못했는데 아마 빛이 들어오지 않는 상황이었던 것 같다.

지금은 아침의 광명을 받을 수 있어서 선명하게 나왔다.

문화재 DB에 있는 사진은 바뀌어야겠다.

산청 도전리 마애불상군(山淸 道田里 磨崖佛像群)

경상남도 유형문화재 / 1982년 8월 2일 지정

소재지 : 경남 산청군 생비량면 도전리

시대 : 고려시대

크기 : 각 30cm 정도(20㎝~40㎝ 내외), 29~32기

경상남도 산청군 생비량면 도전리에 있는 불상군.

--------------

산청군 생비량면 도전리 부처덤이라 불리는 구릉 남쪽의 자연석 암벽에 32구의 불상이 3층~4층의 단을 이루어 조각되어 있다.

대체로 상의 크기는 20㎝~40㎝ 내외로 공간 높이와 크기에 따라 상을 배치했다.

이중 가장 많은 사례는 두광과 신광을 배경으로 연화좌에 앉아 공수의 수인을 하고, 대의는 통견식으로 착의하고 가슴이 V자형으로 열려 있는 불상이다.

소발의 머리에 낮은 육계가 있으며, 풍화로 불상의 마모가 심하여 세부적인 얼굴 표현을 알아보기 어렵다.

이와 유사한 특징의 절대 연대를 가진 마애불로는 경주 배리의 윤을곡마애불좌상(835),

하남 교산동 마애약사여래좌상(1997이전) 등이 있으며, 간략하고 투박하게 변화된 10세기 후반 고령 개포동 석조관음석조보살좌상 등도 유사하다.

따라서 도전리 마애불상군은 통일신라 말에서 고려 초를 전후해 조성되었을 것으로 추정된다.

이 불상군에는 19구의 불상 광배 좌우측에 명문이 발견되었는데 마모가 심해 판독은 매우 어려운 상황이다.

일부 남아 있는 글자만으로 의미가 통하지 않아 훼손을 목적으로 일제강점기에 새긴 것이라는 의견, 혹은 도전리 불상들을 조성하기 위해 발원한 자들의 이름이라는 등 여러가지 가능성이 제시되고 있다.

마애불상군이 위치한 절벽은 앞으로 강을 바라보고 뒤에 산이 있어 이 곳 지역민의 안녕을 바라는 신앙을 형상화하기에 적합한 곳이며, 시기적으로도 혼란했던 신라 말, 고려 초에 불사를 통해 민심을 수습하려는 지역민의 노력의 결과로 추정된다.

<본문 출처 : 문화재 정보 / 경상남도 문화재 DB>

====

효렴봉

철수마을에서 시작

마을회관 뒤로 효럄봉이 구름을 머금고 있다.

새벽에 내리던 시간당 1mm 이하의 비는 그쳤다.

날씨는 많이 풀린 셈이다.

조망이 좋은 바위에서 '철수지'의 물이 보인다.

협곡이라 길지 않은 댐으로 저수시걸이 되었다.

정상부에는 어마어마한 암장 바위면이 버티고 있다.

비집고 올라갔지만 또 한 번 건너야 할 바위가 있다.

장군봉 정상에 있는 충강공 동계 권선생 유허비(忠康公東溪權先生遺虛碑)

'충강공 동계 권도' 산청군 신등면에 연고를 두고 있다.

몇 해 전 동계문집 목판을 도난 당했다가 다시 찾은 사건이 있다.

권도 동계문집 목판(權濤 東溪文集 木板)은 경상남도 산청군에 있는 , 조선 중기의 문신인 동계 권도(權濤,1575∼1644)의 시문을 모아 간행한 책판이다. 1983년 8월 12일 경상남도의 유형문화재 제233호 동계선생 문집책판으로 지정되었다가, 2018년 12월 20일 현재의 명칭으로 변경되었다.

장군봉 정상의 비석의 주인공은 장군이 아닌 문신 충강공 동계 권도(1575-1644).

그렇다면 장군봉이라는 이름이 부은 이유는 십리굴의 바위에서 이 봉우리를 보았을 때 나타난다.

장군봉의 바위를 뒤돌아보며 효렴봉으로 이동 한다.

두 곳 사이의 거리는 약 100m에 달한다.

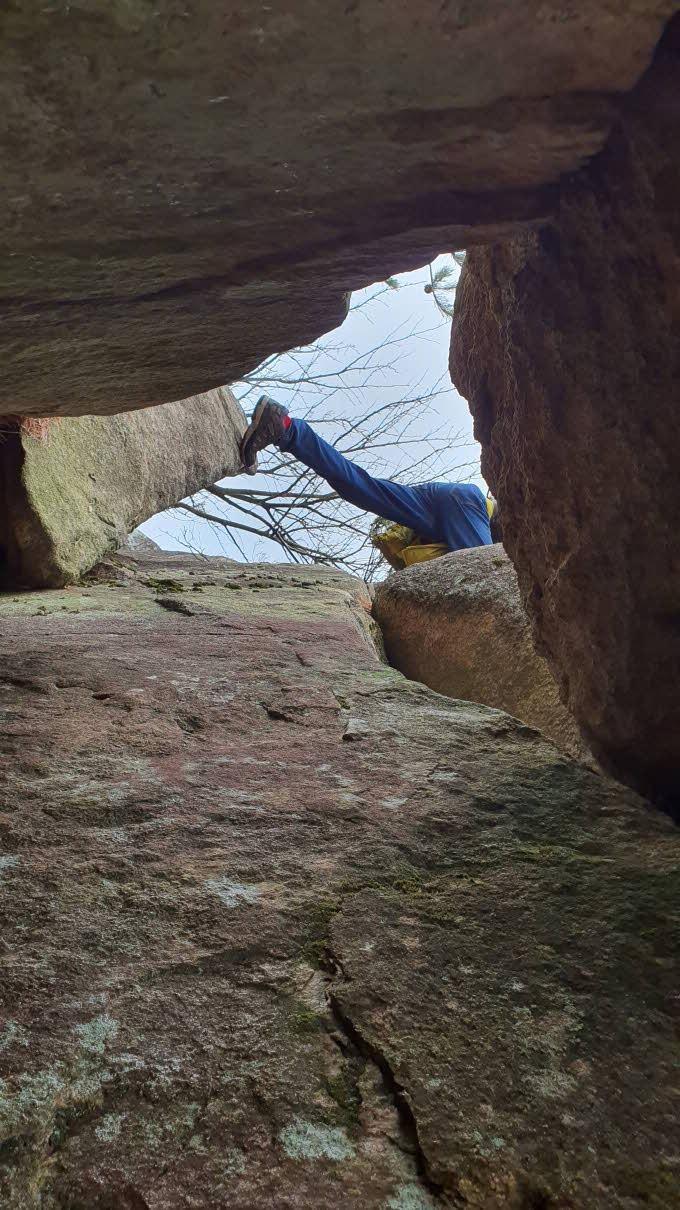

효렴봉 정상 바로 아래에 베틀굴이라는 이름이 붙어 있다.

입구는 좁지만 내부는 제법 넓은 곳이다.

일행의 속도 때문에 내부를 들어가지 못한 점이 아쉽다.

임진왜란 때에 이곳에 피신한 곳이라는 이야기도 전한다.

임진왜란이 일이난 1592년에는 효렴재 이경주선생은 여기까지 올라오는데

남의 보살핌이 없을 수 없을 것 같은 만92세의 고령이었을 것이다.

효렴봉 정상석 뒤에는 오래된 비석이 하나 보인다.

정상석은 2017년에 이 아래 마을의 철수산악회 이름으로 세워졌다.

우사마을 입구에는 효렴재 이경주 선생의 유허비가 있고, 정상에도 비석이 있다.

경주 이씨(월성 이씨)인 효렴재공은 1500년에 태어나 1597년까지 생존하며 당시로서는 장수한 조선 중기의 대학자다. 8세 때 소학과 효경, 9세에 대학, 12세에 논어와 주자, 17세에 중용을 독파했으며 30세에는 주역을 통달한 학자였으며 1534년에는 효렴산에 머물렀다. 동시대 인물로서 산청 덕산에 머물던 남명 조식 선생과 교유했고 덕계 오건 등과 함께 강론하며 후학 양성에 애썼다. 만년에 왜적이 침입하자 효렴산에서 피난하며 정상에서 한양을 바라보며 대성 통곡하고 절을 했다고 한다.

일찍이 시를 지어 "아들의 직분의 효(孝)를 다함이오, 선비의 기풍은 청렴을 지킴이니 청렴하면 누가 나를 모욕할 것이며 효도하므로 내 마음에 부끄러움이 없다"는 가르침을 남겼다고 한다. <국제신문 근교산에서 인용>

효렴재 이공이 이 산에 머물렀다는 1534년은 세종 13년 갑오년이다.

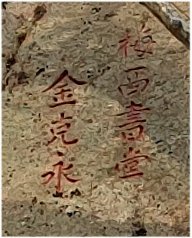

이 비석은

'효렴제이선생장구소(孝廉齋李先生杖屨所)'라고 적혀 있다.

좌측의 작은 글씨는 '무술 삼월 일(戊戌 三月 日)'이다.

무술년 3월 모일에 다녀가셨다는 말인가.

아니면 무술년 3월 모일에 이 비석을 세웠다는 말인가.

그리고 무술년이 도대체 어느 무술년인가.

답답한 조선인들아....

효렴재의 이름을 따서 효렴봉이 되었다는 말이다.

이(李)씨들의 이름이 음각되어 있다.

'사람은 죽어서 바위에 이름을 남기고' 였던가...

이 바위를 큰 거북바위라고 국제신문의 기사에 남아 있다.

장군봉 정상의 작은 거북바위가 마주보고 있다고도 했다.

정상에서 잠시 간식타임을 ...

여기서 보아도 장군봉의 바위가 얼굴 모양이다.

그렇지만 보는 위치에 따라서 다른 모습이 나타난다.

십리굴에서는 갑옷의 상의 가슴부분을 보는 듯하고,

황매산주차장에서 보면 침팬지나 원숭이의 얼굴모양의 측면이기도 하다.

능선의 흔들바위, 이름만 흔들바위다.

효렴봉 정상으로 가기까지 힘든 길이었으나 능선은 길이 잘 닦여 있고 고도차도 작아 편한 길이었다.

좌로 내려가면 해산바위, 우로 내려가면 십리굴이다.

해산바위는 조금 내려가서 보고는 올라와 버렸다.

십리굴 위에 올라섰다.

굴을 밧줄을 잡고 내려가는데 경사가 보통이 아니다.

두 명만 통과하고 3명은 돌아서 내려왔다.

이 십리바위의 위 평평한 곳에 서서 장군봉을 바라보니

정상부의 바위에 갑옷을 입은 장군의 모습처럼 보이는데 가슴부분만 보이는 것 같다.

사진은 찍었는데 실패하고 P님의 사진을 빌렸다.

|

|

왼쪽의 작은 노랑색 곡선 안이 장군의 얼굴이네... 머리에는 투구를 쓰고...말을 타고 달리는 것 같기도 하다

저 바위틈이 십리굴이다. 바위벽에 파란 페인트로 십리굴 5m라고 적혀 있다.

내려오는 부분을 보니 매우 가파르다.

십리굴 바로 아래에 있는 이 바위를 보고 장군 얼굴이라고 하지는 않았을 테고...

초은처사 반남박공의 잘가꾼 묘역 앞을 지나면 마을에 가까와진다.

초은이라는 처사의 호가 멋지다.

그런데 실제로 나무를 하며 살지는 않았을 것 같은 생각이 든다.

樵隱(초은)이라는 말이

1. 나무꾼과 은둔자(隱遁者)를 아울러 이르는 말.

2. 세상을 등지고 산속 깊이 숨어서 땔나무나 하며 사는 현인(賢人)을 말하는 것이 아닌가..

樵 나무할 초

1. 나무하다(땔감으로 쓸 나무를 베거나 주워 모으다)

2. 불사르다(불에 태워 없애다), 불태우다

3. 땔나무, 장작

새벽에 눈, 비, 흐림, 이제 구름이 걷히면서 산이 좀 보이는데,....

십리굴에서 볼 때는 정면에 장군의 갑옷 모습을 볼 수 있었는데,

이 황매산주차장으로 오면서 보니 침팬지의 옆모습 같기도 하다.

철수마을 아래의 황매산주차장에 차를 주차하고 잠시 점심을 먹고 이동하여 감암산 병바위릿지를 향하게 된다.

감암산 병바위릿지

우측으로 병바위가 보인다.

빙벽을 이룬 폭포 위쪽

황매산 배내미봉까지 1.15km

배내미봉은 등산지도(Korea X4e)의 축척을 1km~2km~3km로 했을 때만 표기되는데 '820m봉'이다.

그런데 그 자리에 감암산정상석이 있는데 834m로 표기했다.

|

|

|

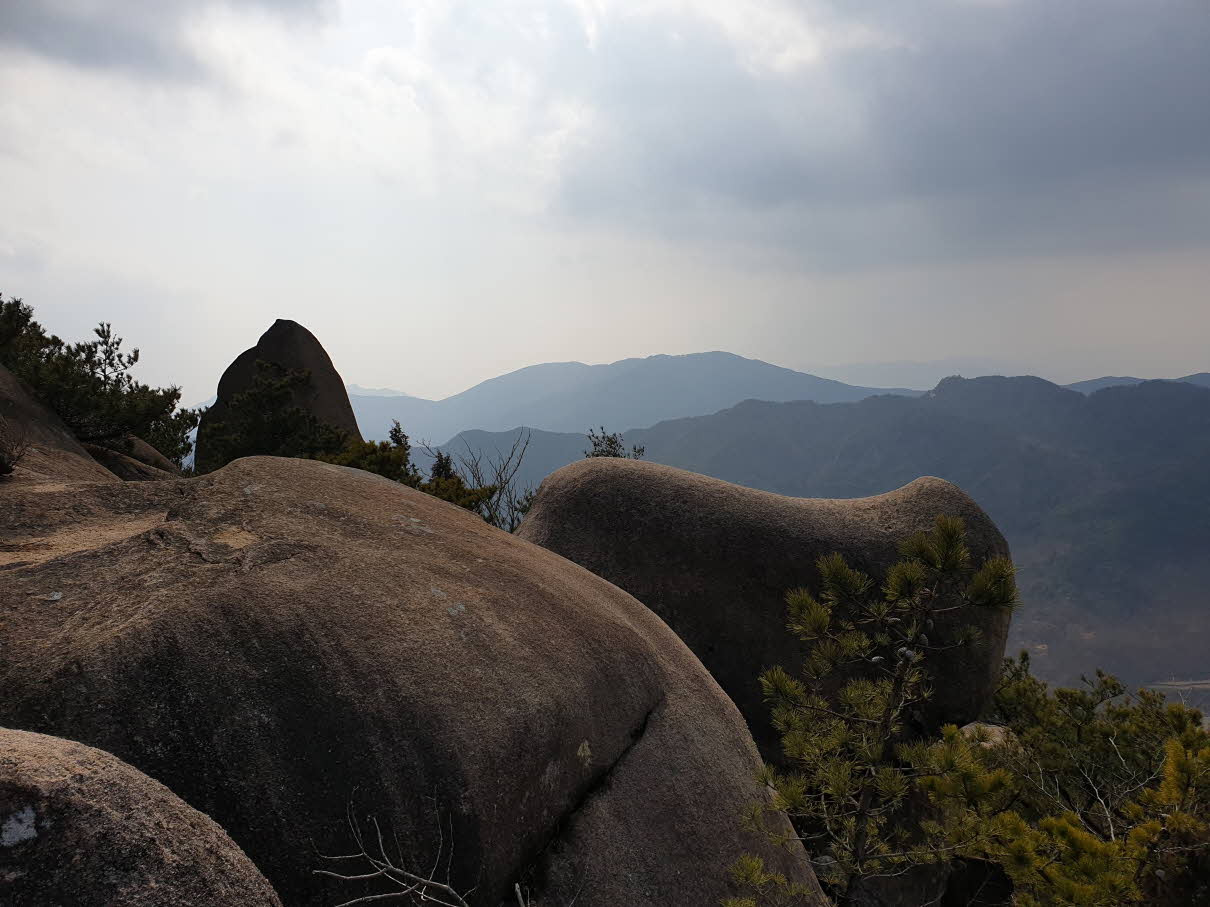

병바위

국제신문이 이곳을...

저 바위는 안장같기도 하고 양의 일부 같기도 하다.

금정산의 금샘을 닮았다.

힘겹게 올라온 주능선은 바로 전망대다.

오른쪽에는 부암산 방향에서 능선으로 오르는 계단이 있다.

정상석 감암산834m, 여기는 2015.9.10(목) 무척에서 다녀왔던 산이다.

그런데 여기가 배내미봉(820m)?

감암산 정상에 세운 이정목은 합천에서 세웠다.

여기는 합천군 관할이다.

천왕재까지 갈까 하다가 여기서 상법마을로 하산했다.

중간에 매서정산제단이 있는 매서정계곡이다.

|

|

하산길에도 국제신문의 시그널이 보인다.

우리의 루트도 같은 코스를 걷고 있다.

|

|

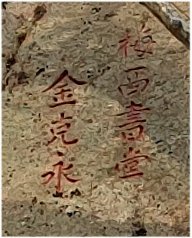

'매서서당 김극영'

바위 면에 새겨진 글씨다.

매서 김극영의 비는 상법교 부근의 마을 입구에도 있다.

매서정산제단비

좌측의 날짜는 '경술 4월 일'이다.

경술년은 1910년의 표기임이 확실시 된다.

이해 3월 안중근의사가 여순 감옥에서 사형되었고,

6월에는 경찰권을 일본에 위탁,

8월 22일 한일합방 조약 조인

8월 29일 한일합방조약 발표, 양국조서(讓國詔書) 내림,

9월 1일 일진회, 조선협회 등 10개 결사 해산명령

외국인선교사대회 종로청년회관에서 개최

10월 조선총독부 관제 공포, 조선귀족 74명 서작(敍爵)

11월 한국인 저작의 각학교용 교과서 몰수

--

이 해에 주시경선생의 국어문법 간행됨

요녕성 유하현 삼원보에 경학사(耕學社) 조직, 신흥강습소 설치

---------

나라가 어지러운 때를 당하여 신고당 김극영(金克永)은 출입을 삼가고 경전을 연구했으며,

1910년 경술년 나라가 마침내 망하자 황매산 가운데 만암촌(晩岩邨)으로 다시 이주를 했다.

1928년에는 다시 법물(法勿)의 내당(內塘)으로 이주해 1931년 신고당을 짓고 자신의 호를 '신고당'으로 한 것이다.

이런 전후관계를 볼 때 위의 '매서정산제단' 비의 좌측에 쓰인 '경술 4월'에 납득이 된다고 할까.

매서정산제단

차를 타고 생초 태봉산으로 이동하는데 상법마을 입구에 있는 비석

'매서김선생유적추모비(楳西金先生遺跡追慕碑)'

매서는 하산길에 보았던 매서서당의 김극영이다.

김극영(金克永) (1863~1941.)

호 : 신고당(信古堂) / '옛 것을 믿고 따른다'라는 뜻, 매서(梅西)

매서는 의성김씨(義城金氏)로 남명선생 외손서인 문정공(文貞公) 동강(東岡) 김우옹의 11세손이다.

1863년 진주 지수 승산(勝山)리에서 태어났으며, 부친 굉진(宏鎭)은 가난속에서도 학문을 좋아해 면우 곽종석 선생이 '처사(處士)'라고 칭하였다. 모친은 진양정씨 은열공 신열(臣烈)의 후예이다.

젊었을 때 과거에 뜻을 두었으나 과거 제도의 문란함을 목격하고 포기하였으며, 선대부터 인연이 있던 서울의 권문세가들이 교유하기를 원했지만 이를 달갑게 여기지 않고 오로지 성현의 경전 탐구에만 뜻을 두었다.

1894년 동학당을 피해 승산에서 의령 궁유로 이사를 했다. 궁유는 궁벽한 마을이었다. 풍속이 거칠고 서리들의 수탈로 살기가 매우 힘들었다. 이때 신고당은 향약(鄕約)을 만들어 풍속을 교화했으니, 착한 일은 포상을 하고 학업을 권면하고 악행을 바로잡고 어려운 사람을 돕는 것을 강조했다.

---

당시 의령 신반에 살고 있던 수찬(修撰) 벼슬을 지낸 수파 안효제를 약정(約正)으로 모시고 신고당이 모든 실무적인 일을 도맡아 하면서 풍속을 교화시켰다. 당시 의령현감이 이를 듣고 칭찬을 아끼지 않으면서 전 고을로 보급시키고자 했으나, 을사조약으로 말미암아 서양 문물이 들어와 신식학교가 들어서자 향약의 보급이 중단되고 말았다. 신고당은 수파 안효제와 친분이 두터웠다. 두사람은 국운이 쇠퇴해가는 것을 보고 서로 울분을 토로하며 우리의 전통을 지키고자 많은 노력을 했다.

나라가 어지러운 때를 당하여 신고당은 출입을 삼가고 경전을 연구했으며, 1910년 경술년 나라가 마침내 망하자 황매산 가운데 만암촌(晩岩邨)으로 다시 이주를 했다. 1928년에는 다시 법물(法勿)의 내당(內塘)으로 이주해 1931년 신고당을 짓고 자신의 호를 '신고당'으로 한 것이다.

--

1931년에는 도산서원 원장이 되었으며, 강우지역 사람으로서 도산서원 원장을 맡은 사람은 고령의 만구 이종기 이후 처음 있는 일이었다.

강우 지역인 산청에 살고 있던 신고당이 도산서원 원장을 맡았다는 것은 당시 강우와 강좌지역을 아울러 그만한 학덕을 가진 사람이 없었다는 것을 방증하는 것이라고 할 수 있다.

---

어지러운 시대를 살아간 신고당은 평생 왕도정치를 꿈꾸며 살았던 것이다. 하지만 서양문물이 물밀듯이 들어오고 우리 도학은 갈수록 그 빛을 잃어가니 안타까움이 날로 더해갔을 것이다. 그리고 평생 궁벽한 고을에 은둔하며 살다가 1941년 78세를 일기로 세상을 떠났다.

생초 태봉산 가는 길에 두무재 부근의 황매산전망대에서

중앙 우측에 삼각형으로 보이는 바위면의 상부에 병바위가 있다.

저쪽은 부암산

왼쪽 뒤로 보이는 황매산, 중앙에 목련꽃봉오리처럼 생긴 암장이 목련릿지.

다시 황매산

황매산전망대

생초 태봉산

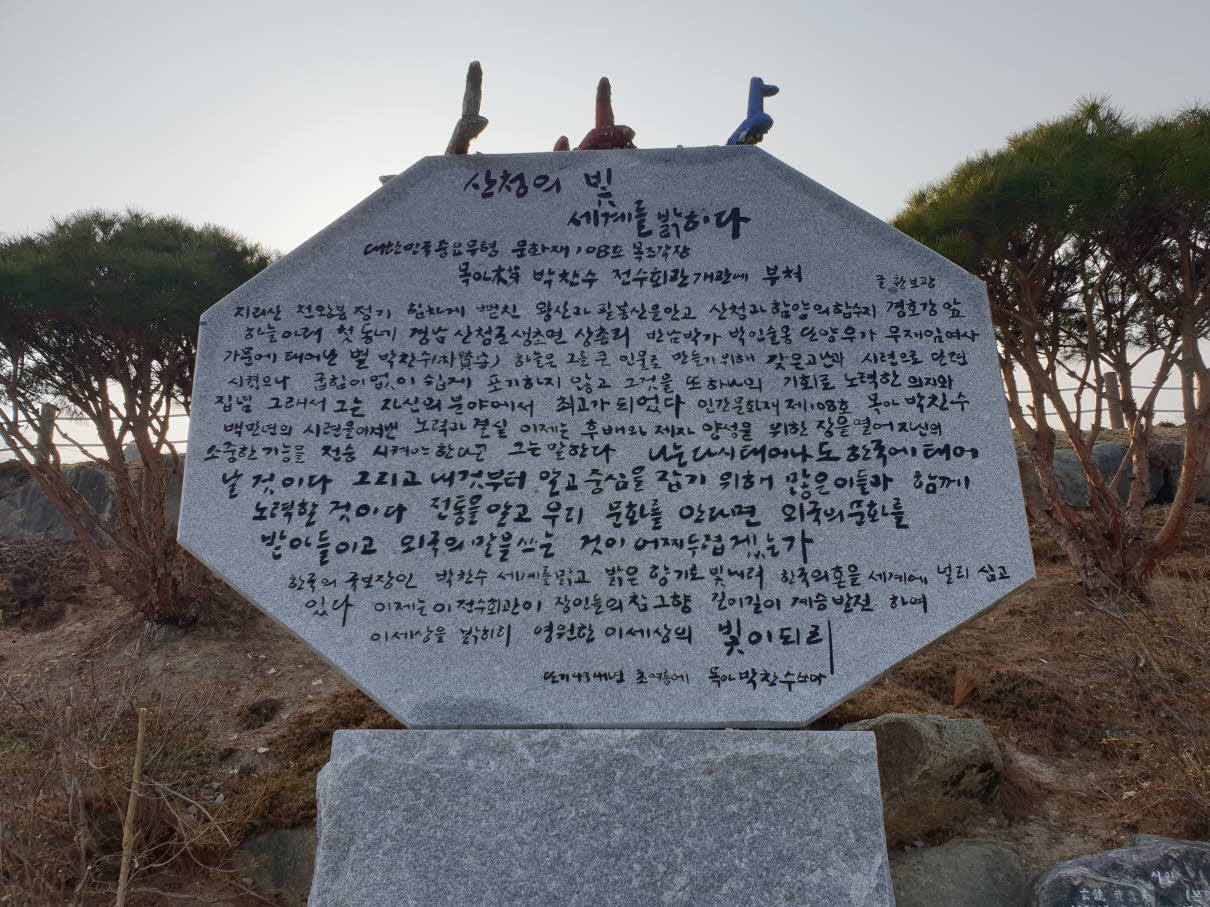

목아 박찬수

목아 선생은 불교 목조각가로 1986년 아시안게임기념 불교 미술기획전에서 종합대상(종정상)과 1989년 전승공예대전에서 대통령상을 수상하는 등 불교미술가로서 길을 걸어 왔다.

동국대 문화예술대학원 졸업

중요무형문화재 제108호 목조각장

문화재수리기능보유자 (조각 제772호) 등

목아전수교육관

앞에 사람이 서 있는 줄 알았는데 축구 감독 박항서, 생초출신이라고 한다.

출생 : 1959. 1. 4. 경상남도 산청

신체 : 170cm, 62kg

소속 : 베트남 축구 국가대표팀

학력 : 한양대학교 학사 / 본고장 생초초, 생초중 출신이며 서울의 축구명문 경신고, 차범근과 동문인 셈.

데뷔 : 1984년 럭키금성 입단

수상 : 2020년 베트남 정부 2급 노동훈장

경력 : 2017.10~ 베트남 축구 국가대표팀 감독

산청 생초 고분군 안내판

산청 생초고분군

경상남도 산청군 생초면 어서리 산93-1 외 1필지

산청 생초고분군은 태봉산 남쪽의 언덕에 20여 기의 무덤들이 분포하고 있는 고분군으로 이곳에 대한 정식 조사는 2002년(경상대학교박물관)에 이루어졌다.

현재 조각공원이 들어선 곳을 중심으로 중소형의 구덩식돌덧널무덤[수혈식석곽묘(竪穴式石槨墓)] 80여 기와 고려시대 무덤 11기 등이 조사되었다.

이후 2004년에 산 정상부의 고총인 M13호와 연접한 M12호분을 발굴(경상대학교박물관)조사하였는데, 무덤구조는 세장한 구덩식돌덧널무덤이었으며 내부에 나무널[목관(木棺)]을 안치한 흔적도 확인되었다.

현재 대형의 봉분이 남은 무덤은 20여 기이며 무덤형식은 가야의 전형적인 구덩식돌덧널무덤으로 특히 M13호분의 경우 중심방[주곽(主槨)]과 딸린방[부곽(副槨)]이 11자로 나란히 배치된 것이 특징이다.

이 고분군에서 출토된 유물은 대가야(大加耶)양식 토기를 중심으로 소가야(小加耶) 토기, 백제계(百濟系) 토기, 왜계倭系 토기 등이다.

특히 9호 무덤에서는 왜계 토기인 '스에키[수혜기(須惠器)]'가 여러 점 출토되어 가야와 왜의 교류관계를 보여준다.

철기(鐵器)와 장신구(裝身)具는 쇠낫[철겸(鐵鎌)], 쇠화살촉[철촉(鐵鏃)]을 중심으로 큰칼[대도(大刀)], 작은칼[도자(刀子)], 쇠도끼[철부(鐵斧)], 팔찌, 귀걸이 등이 있다.

이 중 9호분에서 출토된 청동거울[동경(銅鏡)]은 남원 제월리에서 출토된 것과 유사한 주문경(珠文鏡)으로, 주로 일본 고분에서 출토되는 것으로 알려져 오고 있어 9호분에 왜계 토기가 부장되었을 가능성이 크다고 할 수 있다.

이 고분군은 5~6세기에 집중적으로 조성된 고분군으로 대가야의 직간접적인 영향을 받아 조성되었으나, 출토된 백제계와 왜계의 유물로 보아 이들과의 교류관계도 지속적으로 이루어졌음을 알 수 있다. <문화재청 DB 참고>

고분 앞에 있는 무덤의 주인

가까이 보이는 태봉산

공사가 아직도 진행중인 흔적이다.

정상부의 전망대, 여기까지의 길이 매우 좋아 고속도로 같다.

그렇지만 오늘 3차 산행으로 1,2차의 산행이 적지 않게 피로도가 높은 산이었던 터라 다리가 무겁다.

태봉산 정상 367m(등산지도에는 368m)

여기까지는 같은 길인데 하산길은 좌를 택했다.

마지막 구간에 약간 경사진 길에 원목계단이 있다.

족보를 알리지 않은 재실이 있다.

단지 측면의 진입 공간에 '쌍오종중'이라는 큰돌비 하나가 있는데 다른 정보가 없다.

생초면사무소 앞에서 마무리

산청군 신안면 장죽리의 한빈갈비식육식당에 도착하니 일몰이다.

저녁 식사 후 줄기차게 달려 왔다.

도로에 차량들의 수가 급격히 줄었다.

역사에 길이 남을 공포의 역병 때문인가 싶다.

좋은 산 함께 하신 분들께 감사드립니다...

'樂山' 카테고리의 다른 글

| 칠곡 기산면 평복리 깃대봉 관호봉 20220308 (화) (0) | 2022.03.08 |

|---|---|

| 창원 청량산 20220305 (토) (0) | 2022.03.05 |

| 경산 금박산 아방산 선암산 금학산 삼락산 20220226 토 (0) | 2022.02.26 |

| 경산 명마산 장군바위 관봉 20220219 토 (0) | 2022.02.19 |

| 김천 절골산 운남산 도고봉 20220216 수 (0) | 2022.02.16 |