대구 달성군 다사읍 마천산(196m) 죽곡산(196) 강정보 20211211 토 솔로(R&L, K)

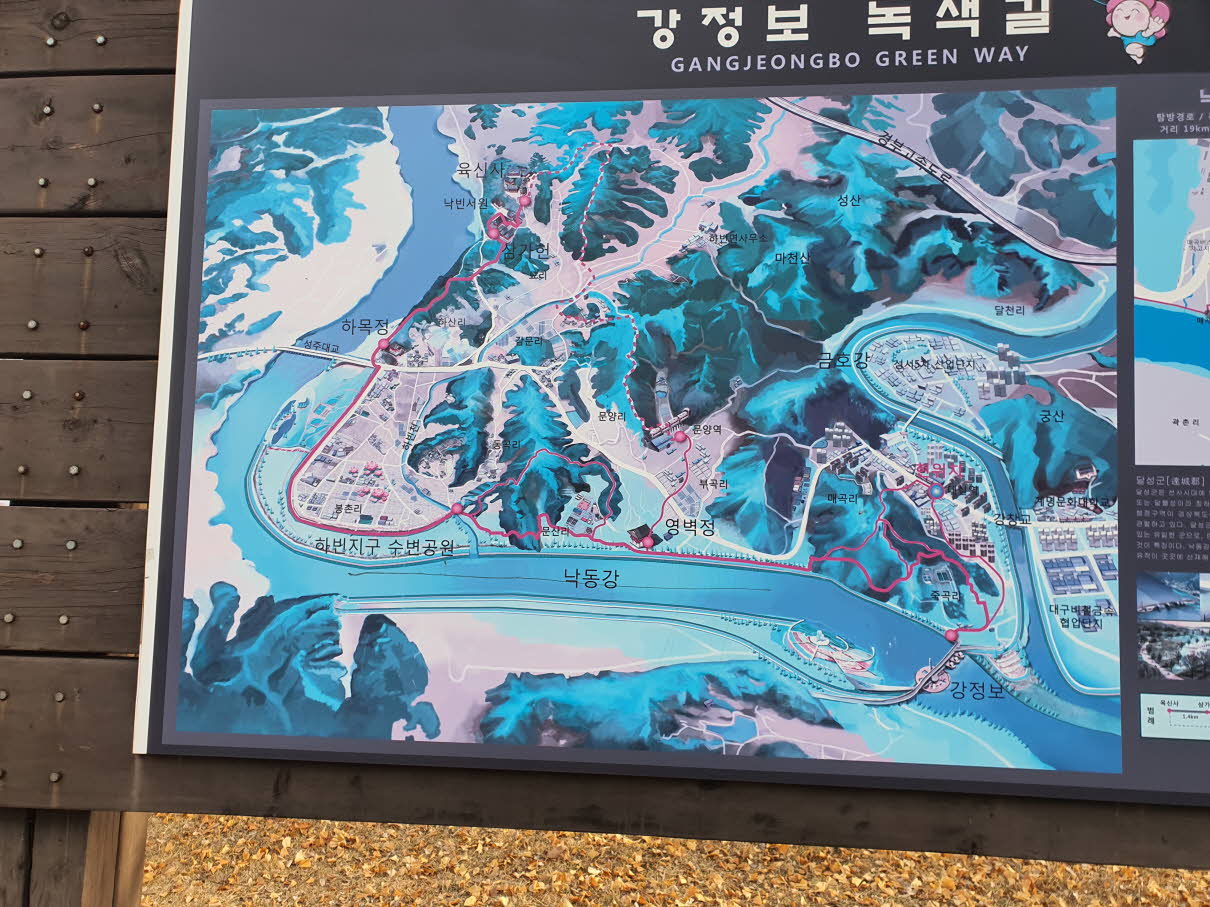

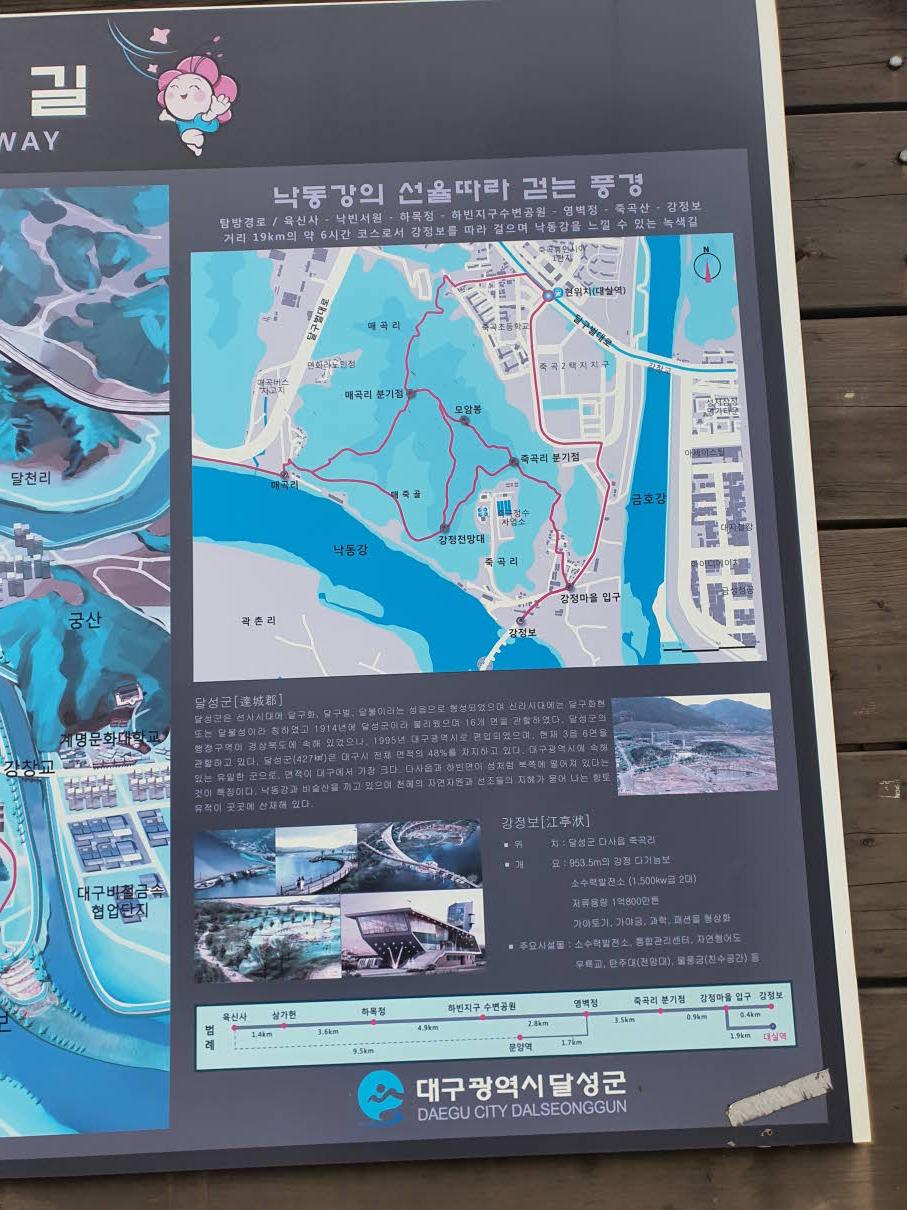

코스 : 문양역-마천산-죽곡산-강정고령보-물문화전시관(디아크)-대실역 <11km/4:20>

교통편 : -동대구역(-0825) - 1호선 동대구 - 반월당 2호선 환승 - 문양역 하차(09:30)

2호선 대실역 - 반월당 1호선 환승 - 1호선 동대구 // 동대구 - 구포 (1633-1741)

죽곡산 GPX 데이터 파일 첨부 :

대구 지하철 2호선의 서쪽 편 종점인 문양역

역에서 북동쪽으로 150m 정도 이동하면 서쪽으로 굴다리를 건너면 우측에 바로 들머리, 등산안내도 등이 있다.

이곳의 이정표들은 모두 해발고도를 나타내고 있는데 33m.

마천산 정상 196m/경북공고 기계과 동문산악회가 세웠다. 2010년

마천산의 삼각점(196.35m)

여기서 우측 부곡 배수지 방향으로 하산

부곡 배수지의 지면을 온통 태양열 패널로 덮었다.

이 정도는 다행이다.

온 산을 깎아버리고 그 위에 덮은 패널은 생산 전기와 잃은 산소, 홍수 피해 등의 손익계산서가 잘못 산정된 것 같다.

1960년대에 호미와 괭이와 삽을 들고 심었던 나무들이 만든 푸른 산이 다시 황폐해지는 데는 더 짧은 기간이다.

열매의 모양이 보리수도 닮았다. 이건 보리수가 아니고 산수유...

가로수로 심겼는데 열매들이 땅에 쏟아지듯 하고 있다.

저 앞의 도로로 나가면 우측으로 강변의 야산이 있는데 도로공사로 이쪽 사면은 깎여 있다.

덕곡재..

이건 도로가 아니고 수로다.

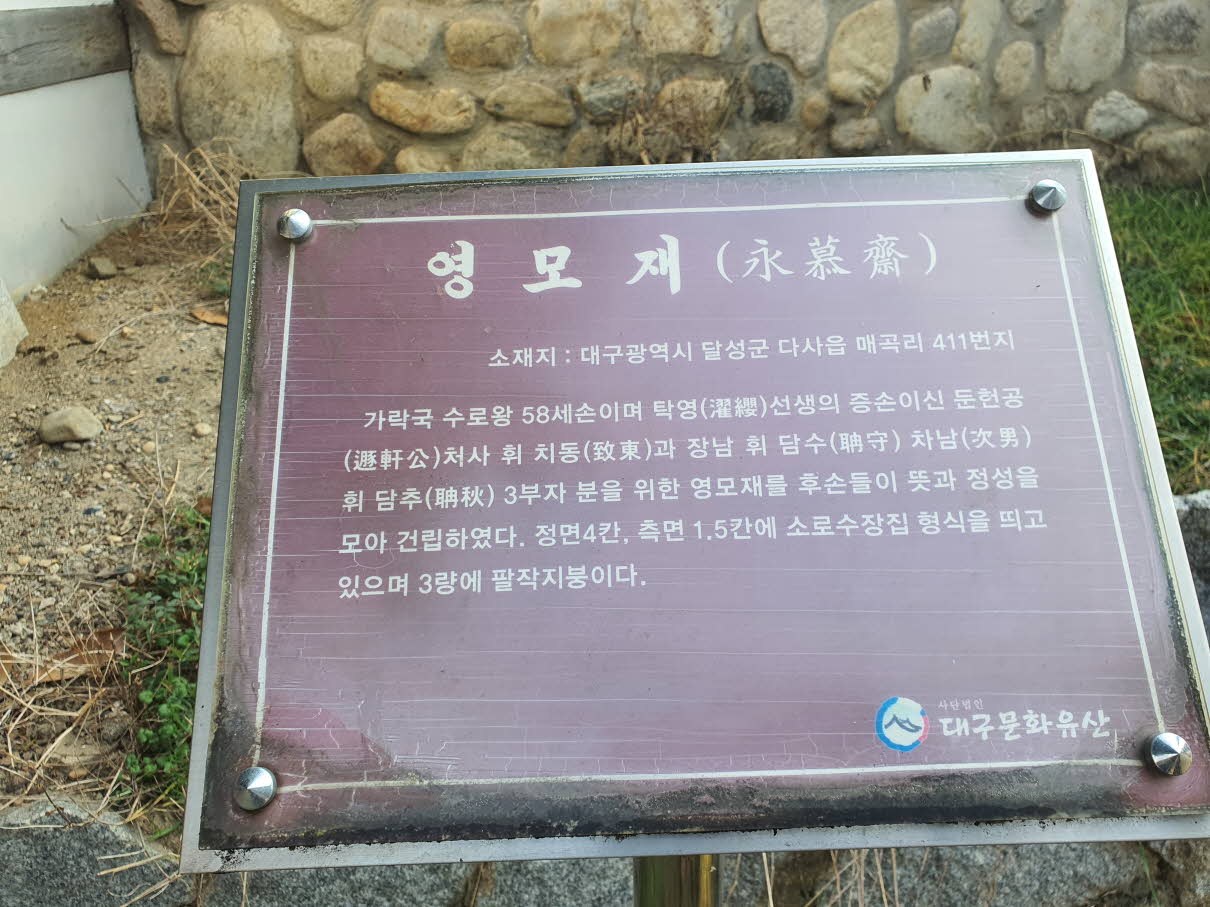

김해 김 씨의 재실 영모재

영모재에서 돌아 나와 도로를 따라가다 보면 우측에 청백 선정각으로 두 개의 비석이 있다.

문이 잠겨 있어 좁은 창살 사이로 카메라 렌즈만 맞추어 찍은 사진이다.

순찰사 이공 단석(端錫) 자 유초

청백 선정 무휼 군민 불망비

기미 6월

이단석(李端錫)의 이름 석자를 검색어로 조선왕조실록을 살펴보니 과연 믿을만한 기사들이 있었다.

이단석(李端錫)

숙종실록 7권, 숙종 4년 2월 14일 을묘 1번째 기사 / 강석구·목창명·이단석에게 관직을 제수하다

강석구(姜碩耉)를 장령(掌令)으로, 목창명(睦昌明)을 승지(承旨)로 삼고, 이세화(李世華)를 경상도 관찰사(慶尙道觀察使)로 특배(特拜)하였으나, 이세화(李世華)가 상중(喪中)에 있어 이에 이단석(李端錫)을 경상도 관찰사(慶尙道觀察使)로 삼았다.

---

숙종실록 11권, 숙종 7년 1월 3일 정사 2번째 기사 1681년 청 강희(康熙) 20년

...... 전 성천 부사(成川府使) 이단석(李端錫)은 본래 청백(淸白)하고 백성을 잘 다스린다고 알려졌습니다. 한 가지 잘못으로 폐기(廢棄)할 수 없으니, 또한 마땅히 자목지임(字牧之任)에 복직시키도록 하소서."

하니, 임금이 모두 옳게 여겼다.

---

숙종실록 11권, 숙종 7년 5월 25일 정축 3번째 기사 / 이단석·이윤·윤덕준·김만채·정시성·홍만종·박태상에게 관직을 제수하다

이단석(李端錫)을 경상도 관찰사(慶尙道觀察使)로, 이윤(李倫)을 헌납(獻納)으로, 윤덕준(尹德駿)을 지평(持平)으로, 김만채(金萬埰)를 정언(正言)으로, 정시성(鄭始成)을 강원도 관찰사(江原道觀察使)로, 홍만종(洪萬鍾)을 황해도 관찰사(黃海道觀察使)로, 박태상(朴泰相)을 승지(承旨)로 삼았다.

---

숙종실록 33권, 숙종 25년 4월 3일 임인 1번째 기사 / 권농을 신칙하는 절목을 다시 첨삭하여 제도에 신칙하게 하다

筵) 이유(李濡)가 아뢰기를, "고(故) 참판(參判) 이단석(李端錫)은 청백(淸白)하기로 이름났는데, 죽고 나서는 송곳 하나 세울 땅도 없어서 그의 아내가 언서(諺書)로 단자(單子)를 올려 급박함을 구제할 수 있는 도움을 주기를 빌었으니, 그 정상이 가련하기 그지없습니다. 여기에서 그가 청백하였다는 것을 더욱 증험할 수가 있으니 , 진휼청(賑恤廳)으로 하여금 금년을...

========

현종실록 5권, 현종 3년 3월 8일 신사 1662년 청 강희(康熙) 1년부터 시작 하여 숙종조에 이르기까지 관직에 있었고, 그의 사후인 영조 조에 이르기까지 실록에 등장하고 있다.

숙종실록 숙종 22년 2월 29일 을묘 1696년 청 강희(康熙) 35년에는 '故 감사 이단석'으로 나오는 걸로 봐서 그때 사망한 것으로 보인다.

34년 정도 관직에 있었다는 것이다.

경상도 관찰사로 재직한 것은 두 차례 기록에 있다.

청백하기로 유명하다는 말이 실록에도 자주 등장한다.

현종과 숙종에게 매우 신임을 받는 신하였고, 백성들에게도 존경을 받는 인물이었던 것 같다.

=========

이단석(李端錫)

이칭 : 유초(有初), 쌍 호당(雙壺堂), 충민(忠愍)

출생 : 1625년(인조 3)

사망 : 1688년(숙종 14)

본관 : 전주(全州)

경력 : 정언, 사간, 동부승지, 양주목사, 경상도 관찰사, 동지 부사, 성천 부사, 함경도 관찰사, 형조참판, 나주목사

조선 후기 성천 부사, 함경도 관찰사, 형조참판 등을 역임한 문신.

본관은 전주(全州). 자는 유초(有初), 호는 쌍호당(雙壺堂). 종실 경명군 이침(景明君 李忱)의 후손으로, 아버지는 사헌부 집의(司憲府執義) 이제형(李齊衡)이며, 어머니는 남두명(南斗明)의 딸이다.

생애 및 활동사항

1650년(효종 1) 사마시에 합격해 진사가 되고 문음으로 입사해 통덕랑에 이르렀다가, 1660년(현종 1) 증광 문과에 을과로 급제, 곧 승문원에 배속되었다. 1662년 정언(正言)이 되어 동지사(冬至使)의 서장관으로 청나라에 다녀왔으며 그곳 정세에 대한 상세한 문견록을 작성해 올려 포상되었다. 이어 정언·지평을 번갈아 지내다가 1667년 시정(時政)의 득실을 논한 내용이 받아들여지지 않자 일시 사직하였다. 2년 후 정언으로 다시 기용되었고, 사간·집의 등을 거쳐 1673년 동부승지에 발탁되었다. 이어서 육조의 참의를 번갈아 역임하다가 숙종 초에 양주목사·장단부사·광주부윤(廣州府尹) 등을 지냈다. 1678년(숙종 4) 경상도 관찰사가 되어 오리(汚吏)를 숙청해 수령들의 기강을 바로잡았고, 2년 후에 동지 부사로 청나라에 파견되었다. 귀국 후 곧 전라도 관찰사를 거쳐 성천부사가 되었다가 문무를 겸비했다 하여 북병사로 교체되었다. 이 때 숙의방(淑儀房)에 진상을 지나치게 하고 진상 문서에 신(臣)을 칭한 일을 계기로, 사헌부에서 전라도관찰사 때의 비행 및 형제를 보살피지 않은 점까지 들추어 계속 탄핵하는 바람에 파직되었다. 그 뒤 충청·함경도 관찰사를 거쳐 형조참판에 임명되었으나, 평소 준엄한 언사(言辭)로 남의 미움을 많이 받아 나주목사로 좌천하게 되었다. 이 일은 왕의 적극적인 비호로 무마되었으나 본인은 이 때문에 병을 얻어 죽었다.

평소 치산(治産)에 힘쓰지 않아 가족이 궁핍했을 정도로 당시 청백리로 이름났었다. 이조판서·대제학 등에 추증되었다. 영광의 장천 사우(長川祠宇)에 제향 되었다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(이단석(李端錫)]

윗줄은 가로 글씨로 '순찰사 이상국'

세로로 '휘 단석 청덕 선정 영세불망비'

세로 작은 글씨 '옹정 5년 정미 11월 일 개립'

<좌측의 비석>

(상단)巡察使 李公 端錫 字 有初/순찰사 이공 단석 자 유초

(본문)淸白善政撫恤軍民不忘碑/청백 선정 무휼 군민 불망비

(시기)己未六月/기미 6월(1679, 숙종 5년)

<우측의 비석>

(상단)巡察使 李相國/순찰사 이상국

(본문)諱端錫淸德善政永世不忘碑/휘 단석 청덕 선정 영세불망비

(시기)雍正五年 丁未十一月 日 改立/옹정 5년 정미 11월 일 개립(1715, 숙종 41년)

좌우의 두 비가 한 비각에 나란히 들어 있다.

형제나 부자의 비인가 했는데 동일인에 대한 청백 선정비다.

좌측의 비가 먼저다.

'기미 6월' 외에는 시기를 알만한 게 없다.

이단석은 1625~1688년에 생존했으며, 숙종 4년인 1678년 2월 14일, 숙종 7년인 1681년 5월 25일에 경상도 관찰사로 임명되었다.

숙종 5년 7월 20일에는 승지로 임명되어 다시 서울로 올라갔다.

좌측의 첫 불망비는 이단석이 경상감영에서 근무할 당시에 세워진 듯하다.

비가 세워지고 1개월이 지나면서 다시 서울로 올라가게 된 것이다.

오른쪽의 비는 개립(改立)한 것이니 좌측의 비와 내용은 거의 같은 것이다.

옹정 5년이니 1715년으로 숙종 41년이다.

이 때는 청렴결백했던 이단석의 사후 문제에 대한 조정의 논의가 수차례 지난 후였다.

포상과 증직, 후손에 대한 처우의 논의가 영조 원년 11월에 까지 이어지고 있는 상황이다.

그런데 의문은 우측 비석 상단의 '순찰사 이상국'이었다.

어느 곳에서도 이상국의 이름이 잘 보이지 않았는데 비의 본문에 바로 휘 단석.. 으로부터 시작하는 것으로 보아 이상국은 이단석에게 주어진 이름인 듯하다.

생존 중에 별로 쓰이지 않았던 이름이 어디서 나온 것일까.

시호는 아닌 것 같은데..

기미, 정미 등 60 간지에 의한 연대 표기는 우리 나라의 역사기록 중에 매우 답답한 것이다.

이게 내가 진단학회의 '한국사 연표'를 버릴 수 없는 이유가 되었다.

옹정 5년은 1727년/조선 영조 3년

옹정(雍正)은 청나라 세종 옹정제의 연호로 1723년에서 1735년까지 13년간 쓰였다. '옹'자는 옹정제가 아버지 강희제 때 받았던 작위인 '옹 친왕'(雍親王)에서 비롯되었다. 강건 성세 중 가운데의 치세로 외정보단 내정을 중시한 안정의 시기였다.

순찰사[巡察使]

조선시대 재상으로서 왕명을 받아 군무(軍務)를 통찰하던 사신

정 1품을 도체찰사, 종 1품을 체찰사, 정 2품을 도순찰사, 종 2품을 순찰사라고 하여 직위에 따라 호칭이 달랐다.

1456년(세조 2) 7월에 체찰사를 혁파하고 직질에 관계없이 순찰사로 통일하였는데, 이것은 단종 복위 사건이 일어나 정치적 긴장이 고조되자 통치체제를 강화하기 위하여 특명 사신의 명호를 순찰사로 단일화했던 것 같다.

이때 만일에 대비하여 제정한 <도순찰사 사목 都巡察使事目>을 보면 제포(諸浦)의 병선을 대대적으로 재점검하는 한편, 지중추원사 박강(朴薑)을 경상·전라·충청의 삼도 순찰사, 이조참판 구치관(具致寬)과 경상도 관찰사 조효문(曺孝門)을 각각 부사로 임명하여 파견하였다.

그러나 1488년(성종 19) 9월에 명호에 차등이 없는 것은 사리와 체면에 불편하다고 하여 다시 구제로 돌아가 체찰사·순찰사의 호를 부활하였다. 1555년(명종 10) 을묘왜변이 일어났을 때에는 전례에 따라 이준경(李浚慶)을 전라도 도순찰사로, 조광원(曺光遠)을 경상도 도순찰사로 임명하고 그 밑에 좌우 방어사(左右防禦使)를 두기도 하였다.

『속대전』에는 약간의 변화가 생겨 의정(議政)을 도체찰사, 1품 이하를 도순찰사, 종 2품을 순찰사, 3품을 찰리사(察理使)라고 하였다.

[네이버 지식백과] 순찰사 [巡察使] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

조선시대 재상으로서 왕명을 받아 군무(軍務)를 통찰하던 사신. 정 1품을 도체찰사, 종 1품을 체찰사, 정 2품을 도순찰사, 종 2품을 순찰사라고 하여 직위에 따라 호칭이 달랐다. 1456년(세조 2) 7월에 체찰사를 혁파하고 직질에 관계없이 순찰사로 통일하였는데, 이것은 단종복위사건이 일어나 정치적 긴장이 고조되자 통치체제를 강화하기 위하여 특명사신의 명호를 순찰사로 단일화했던 것 같다. 이 때 만일에 대비하여 제정한 〈도순찰사사목 都巡察使事目〉을 보면 제포(諸浦)의 병선을 대대적으로 재점검하는 한편, 지중추원사 박강(朴薑)을 경상-전라-충청의 삼도순찰사, 이조참판 구치관(具致寬)과 경상도관찰사 조효문J45613(曺孝門J45613)을 각각 부사로 임명하여 파견하였다. 그러나 1488년(성종 19) 9월에 명호에 차등이 없는 것은 사리와 체면에 불편하다고 하여 다시 구제로 돌아가 체찰사-순찰사의 호를 부활하였다. 1555년(명종 10) 을묘왜변이 일어났을 때에는 전례에 따라 이준경(李浚慶)을 전라도도순찰사로, 조광원(曺光遠)을 경상도도순찰사로 임명하고 그 밑에 좌우방어사(左右防禦使)를 두기도 하였다. '속대전'에는 약간의 변화가 생겨 의정(議政)을 도체찰사, 1품 이하를 도순찰사, 종2품을 순찰사, 3품을 찰리사(察理使)라고 하였다.

[네이버 지식백과] 순찰사 [巡察使] (문화콘텐츠닷컴 (문화원형 용어사전), 2012.)

철망의 우측으로 올라갔지만 위에는 다시 좌로 내려가야 한다.

도로를 따라가다가 아파트 후문 부근에 올라가는 길이 있으니 그 길을 이용하는 게 낫겠다.

산불조심 안내를 보니 등산하는 길로 쓰인다는 말이다.

매곡 정수사업소 안내판, 이전에는 이 옆으로 길이 있었다는데...

지금은 출입이 불가하다. 좌로 내려가니 마을 등산객들이 많이 오르내리고 있다.

이정목의 죽곡이 곧 '대실'이다.

죽곡을 순우리말로 쓴 것

대실역이 죽곡 역이라는 말이다.

매곡 정수사업소

죽곡산의 정자

죽곡산 정상의 이름이 모암봉이다.

바로 아래에 보이는 강이 금호강이다.

얼마 전에 다녀온 궁산 와룡산이 앞에 보인다.

가까이에 보이는 작은 산이 궁산이다.

활처럼 굽어 있는 산, 정상에 앉아 황학산 부근을 살핀 산이다.

죽곡산 모암봉에서 내려가는 계단

농협조합장을 지낸 영월엄 씨의 묘비

주변의 묘역이 대부분 엄씨 가족묘인 듯하다.

바로 뒤의 묘는 이 구릉의 정상인 부분에 돌무덤처럼 보이는 곳이 있다.

돌무덤인 듯한 이곳은 81m 정상이다.

뒤돌아 보니 돌무덤이 아니라 내부에 있는 무덤의 풍수적인 조산(造山)인 것 같다.

황학지맥이 이 부분을 지나는 것으로 지도에 나타나지만 길이 변변치 못해

안내된 길을 이용하려고 되돌아 내려갔다.

등산로 입구 0.1km, 이 길은 다듬어져 있다.

바로 앞이 낙동강 자전거길, 자전거보다 전동 바이크들이 많은 편이다

강정 마을의 다른 이름이 죽곡리

강정고령보는 전체가 조망되는 위치에서 보고...

The ARC

마지막 이정표에 '디아크'가 있다.

처음에는 무슨 아파트 방향이련 했는데..

알고 보니 'The Arc'

홍수에서 구조받은 '노아의 방주'가 연상된다.

방주는 영어로 Ark, 그런데 이건 ARC를 쓴다.

읽을 때는 디아크라고 했는데 디는 정관사 the가 모음 앞에서 '디'로 발음되는 것일 따름 아닌가.

방주는 모양이 거의 직육면체일 것 같다. 그래서 모방자를 쓴 방주, 즉 네모난 배 아닌가.

이건 활처럼 휜 모양을 선택하였다.

그러니 방주라고는 할 수 없는데,

배 모양으로 얹혀 있는 곳을 보니 아라랏산이 떠오른다

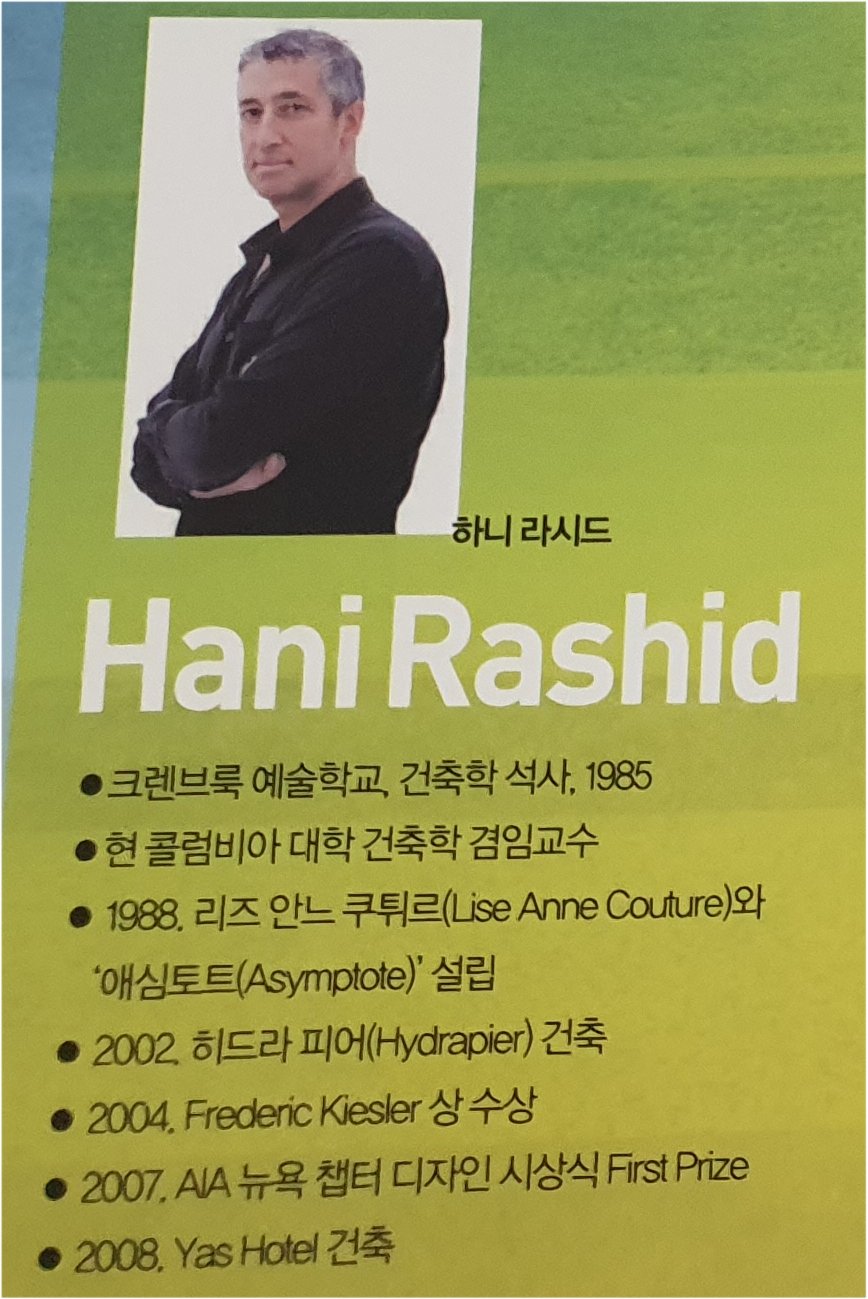

하니 라시드(Hani Rashid)의 작품이다.

현 컬럼비아대학의 건축학 겸임교수이기도 하다.

해설의 어느 부분에도 창세기의 노아 홍수 이야기는 언급하지 않았지만 방주가 모티브가 된 게 분명하다.

우선 Arc라는 이름에서부터도 분명한 사실이 아닐까. ark를 arc로 바꾸어 같은 발음을 사용한 게....

arc 1. 명사 기하 호, 원호

2. 명사 둥근 [활] 모양

3. 동사 호(弧)[활 모양]를 그리다

4. 동사 (전기) 아크를 발생하다

archer 명사 활 쏘는 사람, 궁수

archery 궁도

===========

the ark 명사 (성서에 나오는) 노아의 방주

앞에 보이는 달성습지

좌로 일부분이 보이는 고령강정보, 우로 죽곡산과 강정마을.

가운데 건축물이 강정보 관리소

대실역으로 걸어가는 동안 작은 공원 같은 시설에서... 강창과 강정에 대한 안내도 있다.

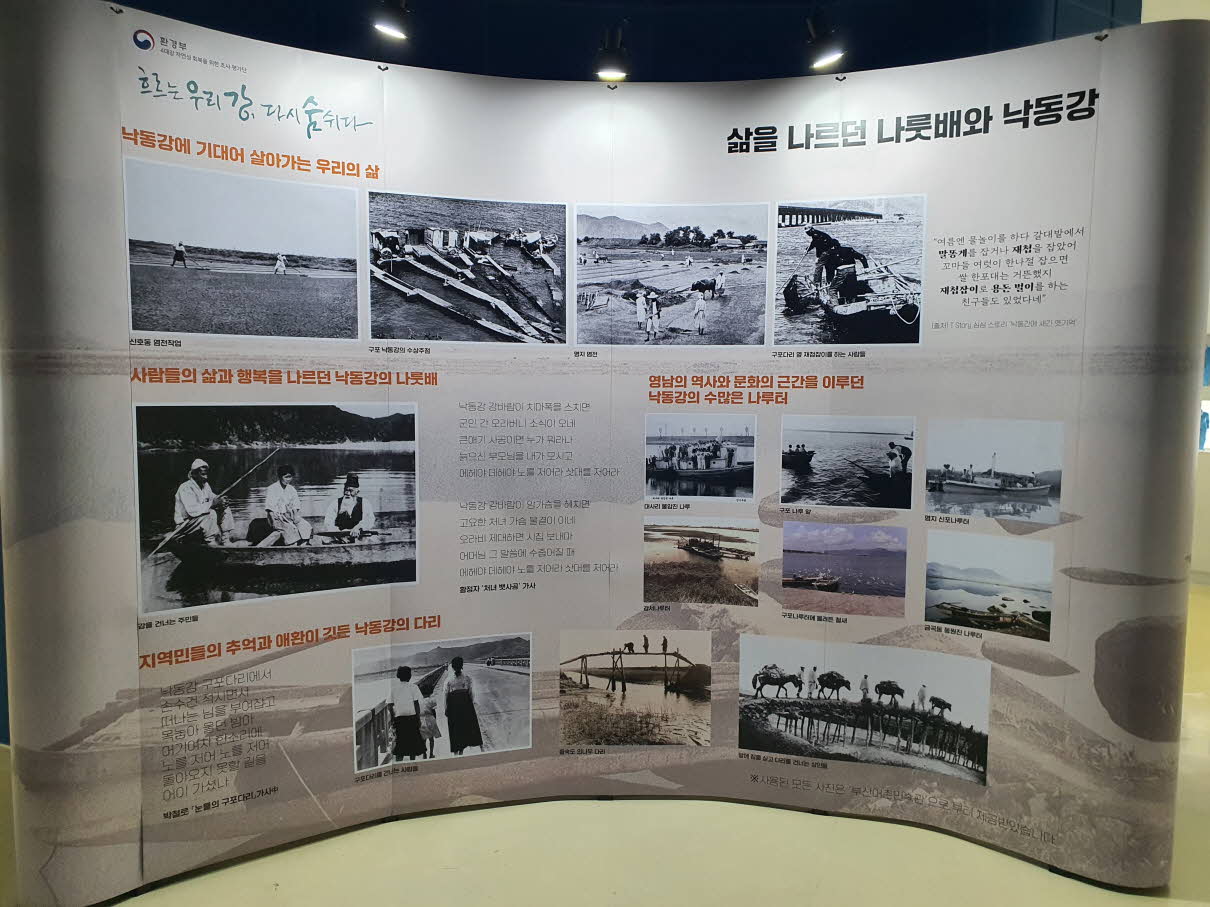

강정(江亭)

강정(江亭) 마을은 낙동강가에 위치한 마을이라고 하여 붙여진 지명.

낙동강 금호강의 합류지로 수운(水運)의 요지,

조선시대 강정진으로 수많은 상선과 일반 선박이 정박하여 숙식을 제공받은 곳으로 유명하다.

이곳은 두 강이 합류하면서 언덕이 형성되어 아름다운 풍경을 가진 천혜의 자연환경으로 인해 과거 신라시대에 제왕(帝王)의 소유지로 알려졌다.

다사 팔경(八景)의 하나인 강정 유림(江亭柳林)은 낙동강과 금호강이 합류하는 지점으로 강물이 맑고 중간에는 버드나무가 무성하여 유원지로서 이름이 알려져 있다.

강창(江倉)

옛날 파호동, 호산동의 강창교 일대는 낙동강변에 국가의 세곡, 진휼미, 군량 등을 보관하고 배로 수송하기 위해 세워진 창고인 강창(江倉)이 설치되면서 그 지명이 유래되었다.

지금의 강창교 일대는 금호 십경 중의 하나로 예로부터 맑은 물과 기암절벽이 비단 병풍처럼 둘러친 듯이 아름다워 통일신라시대 유선(流仙)으로 일컬어지는 고운 최치원 선생이 즐겨 유람하던 곳이다.

조선시대에는 그 빼어난 경관과 명성이 이어져 당대에 명망 있는 선비들이 뱃놀이를 하며 함께 시를 읊으며 자주 회동을 가졌던 곳으로 19세기 초에 그려진 '금호 선사 선유도'가 디 당시의 모습을 기념하기 위해 그려진 그림으로 현존해 내려오고 있다.

풍요로운 고장 죽곡 마을비

죽곡(竹谷), 대실

죽곡리는 마을에 대나무가 많은 곳이라 하여 붙여진 지명.

낙동강을 끼고 금호강과 합류하는 지역에 위치.

신라시대 가락국의 침략을 막기 위해 마을 뒷산에 산성을 쌓고

적과 싸울 무기로서 활과 화살촉을 만드는 데 사용하고자 대나무를 심게 되었다.

대나무가 무성해지자 마을 이름이 대실이라 불리게 되었다.

대실은 도시철도 2호선의 역명으로 역이 위치한 죽곡리를 순수 우리말로 바꾼 것이다.

'樂山' 카테고리의 다른 글

| 고흥 팔영산 1~8봉, 깃대봉 20211218 (0) | 2021.12.18 |

|---|---|

| 대구 수성구 가창면 삼정산 녹동서원 우록당산 대바위봉 자라바위봉 20211214 화 (0) | 2021.12.14 |

| 대구 도덕산 응해산 왕산 20211207 화 (0) | 2021.12.07 |

| 대구 산성산 앞산 20211204 토 (1) | 2021.12.04 |

| 경산 병영성지 & 고분군 20211201 수 (0) | 2021.12.01 |