언양 화장산 언양읍성 김취려장군묘, 소설가오영수묘 20210705 월 솔로

코스 : 언양터미널-언양읍성-화장산정상-김취려장군묘-오영수작가묘-언앵터미널 <10km/2:55>

이번 주의 주간 일기예보는 비가 계속되는데 월요일인 오늘만 약간 틈이 생긴다.

어제 저녁까지도 코스를 여러 곳으로 망설였다.

오후에는 비가 확실한 것 같다.

그러니 멀리 잡을 수는 없고, 오래 전부터 벼르던 언양의 화장산과 김취려장군의 흔적을 찾기로 했다.

시간도 많이 걸리지 않을테니 적당한 교통수단을 찾았다.

양산터미널에서 언양터미널까지 가는 첫차가 09:30이다.

양산역에서 드물게 있는 3000번도 있지만 이게 조금빠르고 차비까지도 저렴하다.

올 때는 시간에 따라 3000번을 탈 수도 있는데, 13:05 언양출발~양산시외터미널이 있고, 그 후로는 15:45에 있다.오전 10시경부터 13:00까지면 약 3시간이다.

가능할 것 같기도 하다.

코스는 적당히 트랙을 그렸지만, 현장의 형편에 따라 수정한다는 편한 생각으로 갔다.

09:30 출발한 시외버스는 10:00 직전에 언양터미널에 도착하였다.

09:35에 있을 3000번 버스를 탈 승객이라면 모두 이 차를 선택할 수 밖에 없겠다.

교통비 : 왕복 4,400원 / 이동 거리 대비 저렴한 편이다.

언양읍성으로 가는 길에 도로변의 수로를 보았다.

경주의 포석정의 물길은 물이 아니라 고관대작들을 위한 술길이었다.

언양의 인도변에 설치된 물길의 폭은 포석정의 그것과 비슷하거나 약간 크다고 할까.

이 물은 영남알프스의 맑은 물을 운반하여 도로변에서 맑은 물이 흐르게 하였다.

손을 씻어도 될 듯한 수량과 수질이었다.

언양읍성으로 복원되어 있는 것은 남문인 영화루였다.

주변은 치성과 해자가 잇었던 곳에 대한 안내 정도였지만 읍성의 흔적을 살려낸 것이다.

읍성 남문 밖에는 마을의 담장에 벽화들이 그려져 있는데 가장 눈에 띄는 위치에 김취려장군이 그려져 있었다.

다른 벽화들을 보면서 성곽 바깥 부분에 해당하는 마을길을 따라 서쪽으로 가니 읍성작은도서관이 있는데 코로나로 개방을 하지 않는다고 한다.

하기야 오늘이 월요일이라 박물관이나 전시장은 포기한 셈이다.

읍성작은도서관에 가면 오영수묘소나 김취려장군의 묘소로 가는 길의 더 자세한 정보를 얻을 수 있을 것이라고 생각했던 것이다.

등산지도에는 둘 다 표시가 되어 있지 않아 일단 네이버지도의 위치를 보고 대충의 길을 그렸고, 그 목적지를 중심으로 길을 찾았다.

현장의 지도에서도 두 길이 연결되어 있지 않았지만 가까운 길이 있으리라 짐작을 하면서 갔다.

만나는 이들에게 길을 물으니 잘 안내를 해 주었다.

언양읍민들의 자부심일 수도 있지 않았을까.

화장산으로 먼저 올라갔기에 다른 길로 하산하면서 오영수작가의 묘소를 지나쳐서 나중에 김취려장군묘소에 가니 오영수묘소 이정표가 있었다.

그런데 그 이정표의 방향만 보고 착각하는 바람에 능골봉까지 갔다온 셈이다.

김취려 장군묘와 능골봉 부근에서 만난 한 사람에게 자세한 이야기를 들어 오영수 묘소를 찾는데 크게 도움이 되었다.

화장산 정상으로 가는 길에 있는 굴암사에는 처음으로 등산로라는 안내판이 있었는데, 물론 길을 잘못 들어간 탓이었겠지만...

임도 옆의 체육공원이 영남알프스둘레길이라는 것을 보았는데 둘레길 이정표가 좀 자세했었다면 좋았을 걸 하는 생각이 들었다.

체육공원 바로 위에 화장산에서 가장 화려한 정자를 만났는데, 정자의 이름이 초서체라 잘 읽을 수가 없었다.

나중에 만난 '화장산이야기'에서 보니 복숭아나무의 꽃을 이야기하는 게 있어서 도화정이라고 읽히었다.

대숲길을 따라 한참 내려가니 묘소가 보였는데 바로 곁에 김취려장군묘 390m인가 하는 이정표가 있었다.

약간 어둑한 숲길이었다.

이렇게도 갈 수 있구나 하는 생각이 들었다.

화장산 이야기의 바위굴이 혹시 굴암사와 관계있는 건 아닌지 하는 궁금증이 생겼다.

월요일이 아닌 평일에 다시 한 번 탐사할 필요가 생겼다.

언양 성당에서부터 화장산 정상방향 사이의 천주교 관련 유적들과 문학관을 함께 돌아볼 수 있기를 기대해 본다.

지난 주의 밝얼산 산행 마지막 코스 부근에 산성산 오르기 직전에 보았던 시루성도 임진왜란의 흔적이 있는 곳이다.

임진왜란 당시의 언양읍성은 어떠한 형편이었을까.

내려오자 10분 정도의 여유를 가지고 언양터미널에 도착하였다.

13:05 버스와 연결 된 것이다.

귀가하니 14:24이다.

비 때문에 조정한 계획이 멋지게 이루어졌다.

화장산언양읍성 GPX트랙 파일 첨부 :

언양터미널에서 언양읍성으로 가는 길에 언양알프스시장

도로변에 인공적인 개울을 조성했네. 맑은 물이 길가에 흐르고 있다.

언양읍성 남문

언양읍성 남문, 영화루

언양읍성의 남문지 해자

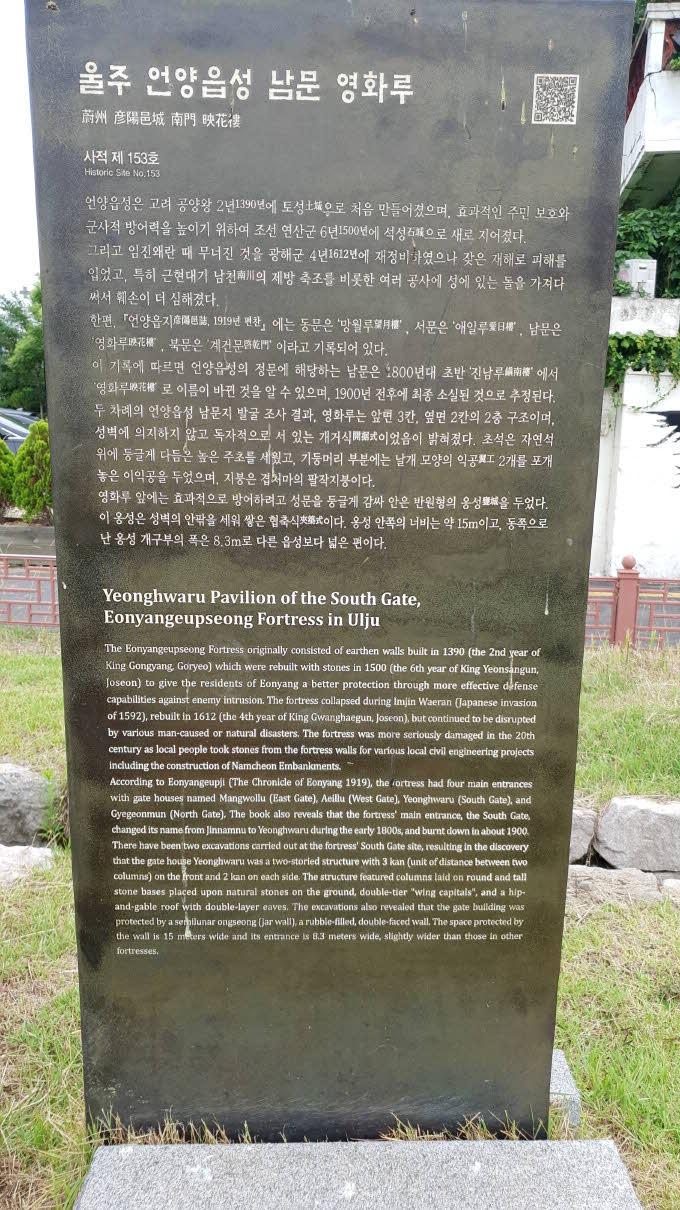

울주 언양읍성 남문 영화루

蔚州 彦陽邑城 南門 映花樓

사적 153호

언양읍성(사적 제 153호)은 울주군 언양읍 동부리와 서부리 일대의 평야지대에 위치하고 있는 석축성으로 네모반듯한 평지성이다. 둘레 1,559.7m으로 성벽의 현재 남아 있는 최고 높이는 4.85m이다. 읍성의 동서남북 성벽 중앙에는 옹성(성문을 보호하고 성을 튼튼히 지키기 위하여 큰 성문 밖에 쌓은 작은 성)을 두른 성문이 배치되었다. 또한 각 성문의 좌우와 성벽이 꺾이는 모서리마다 성벽에서 돌출되게 쌓아 성 밑에 접근하는 적을 효과적으로 방어하기 위한 시설인 7m~8m×8m~10.4m 규모의 사각형 치성을 배치하고 성벽 바깥에는 해자와 뾰족한 말뚝인 목익 등이 모두 갖추어져 있어 조선시대 평지읍성의 전형으로 볼 수 있다.

기록에 의하면 고려 공양왕 2년(1390년)에 성벽 둘레 1,427척, 높이 8척 규모의 토성으로 축조하였으며 군창이 있고 웅덩이 4곳과 우물이 2곳이 있었던 것으로 기록되어 있다. 현재 남아 있는 석축성은 연산군 6년(1500년) 당시 현감이었던 이담룡이 토성을 석성으로 고쳐 쌓은 것이다. 고쳐 쌓는 과정에서 기존보다 더 넓게 쌓은 것으로 보인다.

읍성 내부에는 각종 관아시설이 있었는데, 《조선왕조실록》 태종 11년(1411년)의 기록에 의하면 언양 객사가 불에 타 수리하였다는 내용이 보이며, 동헌은 성종 21년(1490년) 6월 7일자 기록에 의하면 언양현 관아가 불에 타버렸으며, 명종 4년(1549년)에는 언양의 관사를 신축한 내용이 적혀 있다.

축조과학

성벽의 기초는 우선 생토층에 막돌이나 자갈돌을 깔아 지반을 다졌는데 북쪽 성벽의 경우 생토층에서 나무말목이 촘촘히 박혀 있는 것이 확인되어 성벽의 기초공사를 튼튼히 하였음을 알 수 있다. 외벽의 판돌 안쪽의 뒤채움 돌은 장대석을 길이방향으로 배치하여 면석이 무너져도 성벽 자체는 유지될 수 있도록 쌓았다. 내벽의 성 안쪽과 성벽 윗부분을 흙으로 덮어 마무리하였는데 이는 세종 20년(1438년)에 반포된 석성 축조에 관한 <축성신도>의 전반적인 내용과 대체로 일치하며, 빗물로 인한 성벽 유실방지와 유사시 성벽 위쪽으로 병사들이 신속하게 이동할 수 있도록 하였다.

성벽의 석축 너비는 5.5m내외로 그 안쪽 너비 1.5m의 흙으로 덧대어 다진 곳까지 치면 7m에 달한다. 외벽 바깥 바닥에는 성벽 기초의 유실을 방지하기 위하여 1.5~2m정도 너비로 판석을 깔아 보축 하였다. 성벽 안쪽으로는 지대석을 얹고 30cm 뒤로 물려 성벽을 쌓았는데 외벽 면석은 대형의 판돌로 세워쌓기와 눕혀쌓기 하였다. 외벽 면석에서 안쪽으로 2.5m 정도는 비교적 큰 돌로 채우고 있으며 내벽으로 갈수록 그 보다 작은 크기의 돌을 사용하고 있다. 내벽 석축의 성 안쪽으로는 너비 1m~1.5m 정도로 성벽 위까지 흙으로 경사지게 다져 마무리하였다. 성벽 주변에 인공적으로 땅을 파서 고랑을 내거나 하천 등의 장애물을 이용하여 성의 방어력을 증대시키는 시설인 해자가 설치되었다.

[네이버 지식백과] 울산 언양읍성 - 해자(海子)로 성벽 외곽을 방어한 언양읍성 (국립중앙과학관 - 우리나라 성곽축조과학)

김취려장군 관련 벽화

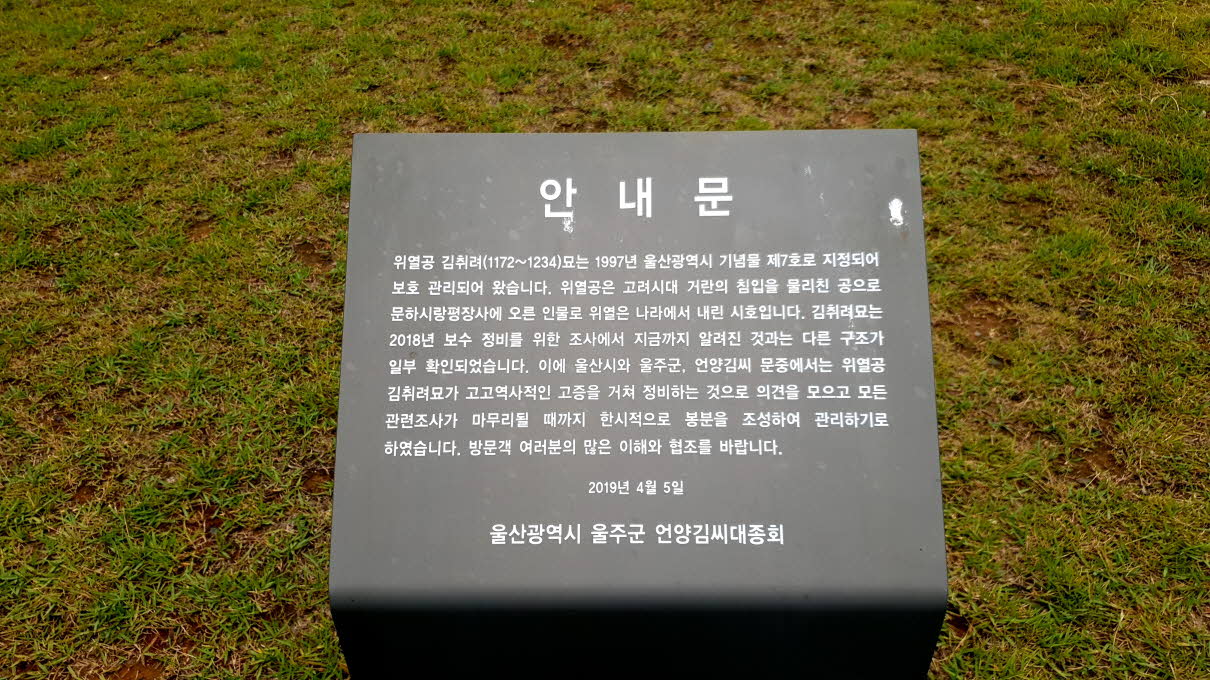

김취려[金就礪]

고려/고려 후기출생 - 사망 : 1172년(명종 2) ~ 1234년(고종 21)

출신지 : 울산광역시 울주군

본관 : 언양(彥陽)

고려후기 평장사 판병부사, 평장사 판이부사, 문하시중 등을 역임한 무신.

김취려(金就礪, 金就呂로도 쓴다)는 고려 고종 때 거란유종(契丹遺種)의 침략을 격퇴하는 데에 지대한 공로를 세운 무신이다. 본관은 언양(彥陽)으로 할아버지는 금오위(金吾衛) 섭낭장(攝郎將) 김언량(金彦良)이고, 아버지는 금오위 대장군 김부(金富)이다. 어머니는 검교장군(檢校將軍) 행낭장(行郎將) 주세명(朱世明)의 딸이다.

김취려는 부음(父蔭)으로 정위(正尉)가 된 뒤 중랑장과 장군을 거쳐 대장군에 올랐다. 1216년(고종 3) 8월에 거란유종이 침략하자 왕이 중군·우군·후군의 3군을 편성해 출정시켰다. 김취려는 섭(攝) 상장군으로서 후군을 지휘해 서북면 일대 전투에서 혁혁한 공을 세웠지만 그의 장남이 전사했다. 거란적이 대동강을 넘어 서해도로 진출했다. 김취려는 다음해 초에 상장군이 되어 거란적과 대치했다. 고려정부는 삼군을 5군(五軍)으로 개편해 거란적을 저지하려 했지만 패배했고, 김취려는 분투했지만 부상을 입은 채 돌아왔다.

거란적은 개경을 위협하더니 장단을 건너 동주(철원)를 함락하고 남하했다. 최충헌이 오군을 다시 개편하면서 김취려를 전군병마사(前軍兵馬使)로 삼았다. 이어진 전투에서 김취려의 전군은 때로는 패배하기도 했지만 자주 승리를 거두며 적을 추격해 제주(提州)에 이르더니 박달현(朴達峴) 전투에서 대승을 거두었다. 타격을 입은 거란적은 남하하지 못하고 동쪽으로 대관령을 넘어 등주, 함주를 지나 여진 땅으로 들어갔고, 김취려 군대는 여진 국경까지 추격했다. 거란적은 여진 병력을 추가해 다시 고려를 침략했는데, 김취려는 병이 들어 개경으로 돌아와야 했다.

김취려는 1218년(고종 5)에 상장군으로 판예빈성사(判禮賓省事)를 겸했다. 고려정부는 오군을 삼군으로 개편해 거란적을 저지하려 했지만 효과가 없자 조충(趙冲)으로 중군 원수 겸 서북면 원수를, 김취려로 병마사를 삼고 전군·좌군·우군·후군을 편성했다. 오군으로 편성한 것인데 조충은 원수로서 중군을 지휘했고, 김취려는 중군에서 병마사로서 부원수 역할을 한 것이었다. 조충과 김취려의 고려군이 거란적을 압박하니 거란적은 평양 동쪽 강동성으로 들어갔다. 합진(哈眞)의 몽골군 및 완안자연(完顔子淵)의 동진군이 강동성으로 향했다. 1219년(고종 6)에 고려군이 이 두 외국군과 연합해 강동성을 포위 공격하니 거란적이 항복했다. 합진이 조충과 김취려에게 요청해 몽골과 고려가 형제맹약(兄弟盟約)을 맺었다. 몽골 원수를 전송하다가 서경(西京) 재제사(齋祭使)에 임명되어 서경에서 제사를 지냈다. 의주(義州)에서 한순(韓恂)과 다지(多智)가 여러 성과 연결해 반란을 일으키자 김취려가 우군을 이끌고 중군·후군과 함께 토벌하다가 다음해에 추밀부사(樞密副使)에 올라 중군을 이끌고 토벌을 완료했다. 부하를 보내 거란의 잔여 무리까지 토벌하니 북쪽 국경이 안정되었다.

1221년(고종 8)에 추밀사(樞密使) 병부상서 판삼사사에, 다음해에 금자광록대부 참지정사 판호부사에 임명되었다. 1228년(고종 15)에 수태위(守太尉) 중서시랑평장사 판병부사에, 1230년(고종 17)에 평장사 판이부사에, 1232(고종 19년) 3월에 수대부(守大傅: 수태부) 개부의동삼사(開府儀同三司) 문하시랑평장사에 올랐다. 최우 무인정권이 1232년(고종 19) 6~7월에 개경에서 강화로 천도함에 따라 김취려도 강도(江都)로 이주해 문하시중에 올랐고 다음해에 특진(特進) 주국(柱國)을 받았다. 1234년(고종 21) 5월 21일 강도(江都)에서 63세로 사망하였으며, 7월 12일에 진강현(鎭江縣) 대곡동(大谷洞) 서쪽 기슭에 장례 지냈다.

상훈과 추모

시호 위열(威烈)을 추증받았고, 고종 묘정(廟庭)에 배향되었다.

읍성 작은도서관

성벽 일부가 민가의 담장으로 쓰이고 있다.

서쪽 성벽은 잔존부분이 많이 보인다.

난계오영수와 위열공 김취려 장군의 묘소와 화장산으로 오르는 길을 찾을까 하고 가까운 곳으로 길을 탐색하면서

산이 가까울 듯하여 찾은 금선사, 이 쪽에서는 길을 찾지 못하고,

봉고차의 도움을 받아 얻은 정보는 여기서 뒤 돌아 우측에 보이는 하얀 집의 앞에 산길이 있다고 한다.

하얀집 바로 앞집에 물으니 모른단다.

산길도 아닌 듯한 틈새로 가니 곧 산길이 나타난다.

좀 반대방향으로 가는 듯했으나

전주가 있는 길을 따라 가니 굴암사 앞에 '등산로'라는 안내판이 하나 있었다.

굴암사까지 가면 바로 산 위에 오른 듯하다.

굴암사 절 뒤의 너른 터에 차가 한 대 세워져 있다.

반대편의 임도를 이용하여 오른 것 같다.

이 길이 영남알프스 둘레길에 해당된다.

절 뒤의 공터에 주차된 차

언양읍내와 주변의 모습이 보인다.

주차된 곳 바로 옆이 체육공원이다.

정자 앞의 오영수 소설 일부 소개글

화장산의 많은 정자 중에 가장 화려한 것.

조망판은 있으나 조망은 거의 불가능

桃花亭 도화정

오영수의 이야기에서 붙인 이름 같다.

이 게시물의 끝 부분에 '화장산에 얽힌 이야기' 참조

조망판은 좋은데...주변의 나무들이 다 가려 버렸다.

영남알프스 둘레길을 잠시 이탈하여 화장산 정상으로 향한다.

화장산 정상 표지석(271), 언양초등학교총동창회가 2016년 1월에 세웠다.

등산지도에는 고도가 272M로 표기되어 있다.

임도로 가면 600M이지만 화장산 정상으로 갔다왔기에 조금 더 되는 거리다.

800m정도 되는 것 같다.

팔각정 쉼터, 바로 앞에 김취려장군 묘소가 보인다.

오영수의 묘 350m, 화장산 정상으로 왔기에 볼 수 없었던 것이다.

그런데 방향이 이상하다.

그래서 지도의 능골봉까지 보고 온 셈이 된다.

저 앞에 김취려 장군묘

묘의 뒤쪽에서 본 모습

목이 떨어진 석물

왼쪽 비석은 아랫부분을 바꾼 것...

모두가 복원했다는 것이다.

왼쪽 석물도 머리가 날아갔다.

김취려(金就礪) <국역 고려사 열전>

김취려(金就礪)는 언양현(彦陽縣 : 지금의 울산광역시 울주군 언양읍) 사람으로 아버지 김부(金富)는 예부시랑(禮部侍郞)을 지냈다. 김취려는 음서로 정위(正尉)에 임명되었고 동궁위(東宮衛)로 뽑혀 충원되었다. 거듭 승진해 장군이 되어서는 동북계(東北界)를 지켰고 대장군으로 발탁되었다. 강종 때 변방을 순회하며 백성들을 위무하자 변방의 백성들이 그를 경외하고 존경했다.

고종 3년(1216)에 거란의 남은 종족인 금산왕자(金山王子)·금시왕자(金始王子)가 하삭(河朔)의 백성들을 위협하여 스스로 대요수국왕(大遼收國王)이라 일컫고 연호를 천성(天成)이라고 정하였다. 몽고가 대군을 동원해 토벌에 나서자 두 왕자는 즉시 동쪽으로 이동해 금나라 군사 3만 명과 개주관(開州館 : 지금의 평안남도 개천시)에서 전투를 벌였다. 금나라 군사가 견디지 못하고 퇴각해 대부영(大夫營)을 지키자 두 왕자는 그리로 진공하면서 사람을 보내어 우리 북계병마사(北界兵馬使)에게 이렇게 통보해 왔다.

“네가 만일 군량을 보내어 우리를 돕지 않으면 우리는 반드시 너희 나라를 침탈할 것이다. 우리가 얼마 뒤에 황색 깃발을 세우면 너희들은 와서 황제의 말씀을 들어야 한다. 만약 오지 않으면 군사 행동을 취할 것이다.”

그 날이 되어 과연 그들이 황색 깃발을 세웠는데도 병마사는 가지 않았다. 다음날 두 사람은 장수 아아걸노(鵝兒乞奴)를 시켜 군사 수만 명을 거느리고 압록강을 건너서 영삭진(寧朔鎭) 등의 진을 공격하고 성 밖 백성들의 재물과 곡식 및 가축들을 노략질해 갔다. 또 다음날에는 의주(義州 : 지금의 평안북도 의주군 의주)·정주(靜州 : 지금의 평안북도 의주군 고성)·삭주(朔州 : 지금의 평안북도 삭주군)·창주(昌州 : 지금의 평안북도 창성군 창성)·운주(雲州 : 지금의 평안북도 운산군 운산)·연주(燕州) 등의 주와 선덕진(宣德鎭)·정융진(定戎鎭)·영삭진 등 여러 진으로 난입하였다.

이들은 모두 처자를 데리고 와 온 산야에 퍼져 살면서 마음대로 곡식과 마소를 빼앗아 식량으로 삼았다. 한 달 남짓 지나 먹을 것이 다하자 그들은 운중도(雲中道)로 옮겨 들어갔다. 이에 아군은 상장군 노원순(盧元純)을 중군병마사(中軍兵馬使)로, 지어사대사(知御史臺事) 백수정(白守貞)을 지병마사(知兵馬事)로, 좌간의대부(左諫議大夫) 김온주(金蘊珠)를 부사(副使)로, 상장군 오응부(吳應夫)를 우군병마사(右軍兵馬使)로, 최종준(崔宗峻)을 지병마사(知兵馬事)로, 시랑(侍郞) 유세겸(庾世謙)을 부사로, 김취려를 후군병마사(後軍兵馬使)로, 최정화(崔正華)를 지병마사(知兵馬事)로, 진숙(陳淑)을 부사로 임명하고 13령(領)의 군사와 신기군(神騎軍)을 배속시켰다.

3군이 행군을 시작하여 조양진(朝陽鎭 : 지금의 평안남도 개천시 조양)에 이르자 조양진의 사람들이, 적이 벌써 가까이 와 있다고 알려왔다. 3군은 각각 별초(別抄) 1백 명과 신기군 마흔 명을 아이천(阿爾川) 가로 보내 적과 접전하게 했다. 관군이 약간 밀리는 기색을 보이기에 신기군(神騎軍) 낭장(郞將) 정순우(丁純祐)가 적진으로 달려 들어가서 큰 깃발을 들고 있는 자를 죽여 버리자 적은 달아나기 시작했다. 이때 승기를 타 여든 명의 목을 베고 적군 스물 명과 양수척(楊水尺) 한 명을 사로잡았으며, 가축 수백 필과 절부(節符)·관인(官印) 및 병장기를 다수 노획했다. 그 공으로 정순우는 장군으로 승진했다.

3군이 다시 적과 연주(連州 : 지금의 평안남도 개천시 개천)의 동동(東洞)에서 싸워 1백여 명의 목을 베었다. 적 3백여 명이 와서 귀주(龜州 : 지금의 평안북도 구성시 구성) 직동촌(直洞村)에 진을 치자 군후원(軍候員) 오응유(吳應儒)가 보병 3천5백 명을 거느리고 야간에 은밀히[銜枚] 기습했다. 산원(散員) 함홍재(咸洪宰)·견국보(甄國寶)·이직(李稷) 및 교위(校尉) 임종비(任宗庇) 등이 2백5십 명의 목을 베고 3천여 명을 사로잡았으며 가축·병장기·은패(銀牌)·동인(銅印)도 다수 노획했다.

3군은 다시 귀주의 삼기역(三岐驛)에서 이틀간 전투를 벌여 2백십여 명의 목을 베고 서른아홉 명을 사로잡았다. 장군 이양승(李陽升)도 장흥역(長興驛)에서 적을 격파하니 적은 창주(昌州 : 지금의 평안북도 창성군 창성)로부터 연주(延州 : 지금의 평안북도 영변군)의 개평역(開平驛)과 원림역(原林驛)으로 옮겨 진을 쳤는데, 행렬이 하루 종일 끊어지지 않았다. 관군은 신기군으로 추격하려고 하다가 적을 만나 신리(新里)에서 싸워 1백9십여 명의 목을 베었다. 관군은 진군하다가 연주에 머물며 광유(光裕)·연수(延壽)·주저(周氐)·광세(光世)·군제(君悌)·조웅(趙雄) 등 여섯 장수로 하여금 사자암(獅子岩)을 지키게 하고, 영린(永麟)·적부(迪夫)·문비(文備) 등 세 장수는 양주(楊州)를 지키게 했다.

다음날 아홉 장수가 조종수(朝宗戍)에서 적과 싸워 7백여 명의 목을 베고 말과 노새와 소 및 패인(牌印)과 병장기를 무수히 노획했다. 그러나 적이 다시 군사를 분산시키지 않고 개평역에 집결해 진을 치자 모든 관군이 감히 전진하지 못하였다. 우군(右軍)은 서산(西山) 기슭에 웅거하고, 중군(中軍)은 들에서 적을 만나 조금 후퇴하여 독산(獨山)에 진을 쳤다. 김취려가 칼을 뽑아들고 말을 채찍질하며 장군 기존정(奇存靖)과 함께 적의 포위를 바로 돌파하여 이쪽저쪽에서 맹렬히 공격하니 적병이 도주했다. 추격하여 개평역을 지나는데, 적이 복병을 역의 북쪽에 매복시켜 두었다가 중군을 갑자기 공격하였으나 김취려가 되돌아 공격하자 적은 다시 무너졌다. 노원순이 밤에 김취려에게,

“적군은 병력이 많고 우리는 적은데다 우군(右軍)마저 오지 않고 있소. 애초에 사흘치 군량을 준비해 왔을 뿐인데, 지금 이미 다해 버렸으니, 연주성(延州城)으로 퇴각해 수비하다가 뒤의 군사들을 기다리는 것이 좋겠소.”

라고 제안했다. 그러나 김취려는,

“아군은 여러 번 승리했기 때문에 투지가 아직도 넘치고 있습니다. 그 기세를 기회삼아 한 번 싸워보고 난 뒤에 다시 의논합시다.”

고 설득했다. 적은 묵장(墨匠) 들판에 포진하고 있었는데, 군세가 아주 왕성했다. 노원순이 급히 김취려를 부른 다음 검은 깃발을 올려 신호를 하자 군사들은 시퍼런 칼날을 무릅쓰고 다투어 나아가니 모두가 일당백(一當百)이었다. 김취려가 문비와 함께 적진을 가로 질러 돌진하자 그 앞의 적은 모조리 쓰러졌으며, 세 번 맞붙어 세 번 다 승리했다. 그러나 이 전투에서 김취려의 맏아들이 전사하였다.

적은 향산(香山 : 지금의 평안북도 향산군)으로 도망해 들어가 보현사(普賢寺)를 불살랐다. 관군은 그들을 추격하여 모두 2천4백여 명을 목 베었는데, 남강(南江)에 빠져 죽은 자들도 1천 명을 헤아렸고 나머지 무리들은 밤에 창주(昌州 : 지금의 평안북도 창성군 창성)로 도망갔다. 부녀자와 어린 아이들이 길가에 버려져 부르짖고 통곡하는 소리가 수많은 소가 우는 것 같았다. 관리라고 자칭하는 자가 무기를 버리고 곧바로 앞으로 나오더니 이렇게 간청했다.

“우리가 귀국의 변방을 소란스럽게 하였으니 참으로 죄는 크지만 부녀자와 아이들이야 무엇을 알겠습니까? 제발 몰살하거나 박해하지 않으시면 우리는 즉시 스스로 돌아갈 것입니다.”

김취려가 사람을 시켜 그에게 “너의 말을 어찌 믿을 수 있겠는가?”라고 하며 술을 주었더니 그대로 들이키고 갔다. 조금 있다가 아아걸노(鵝兒乞奴)가 공문을 보내어 애걸해 왔는데 아까 그 관리가 말한 것과 일치했다. 3군이 각각 2천 명씩을 보내어 그들의 뒤를 밟았더니 적이 버린 군수품과 군량과 병장기가 길에 깔려 있었고, 마소 가운데 어떤 것은 그 허리를 잘라버리고 어떤 것은 뒤를 찔러 다시 쓸 수 없도록 해두었다. 파견했던 아군 6천 명은 청새진(淸塞鎭 : 지금의 자강도 희천시)에서 전투를 벌여 수많은 적군을 사살하고 포로로 잡았으며, 평로진도령(平虜鎭都領) 녹진(祿進)도 7십여 명을 쳐죽이니 적이 마침내 청새진을 넘어 달아나버렸다. 어떤 사람은 “향산 전투에서 적장 지노(只奴)가 화살에 맞아 죽고 금산(金山)이 그 무리를 모두 거느린다.”고 하고, 어떤 사람은 “한 부인을 사로잡았더니, 자신은 아아(鵝兒)의 아내인데 남편이 약산사(藥山寺)에 들어갔다가 살해당했고, 지노가 그 군사를 지휘한다고 말했다.”고 보고를 올렸다.

관군이 연주(延州 : 지금의 평안북도 영변군)에 머물다가, 뒤에 온 적병이 대거 국경으로 들어왔다는 정보를 듣고는, 내상군(內廂軍)만 남겨 스스로 방위하게 하고 그 나머지는 모두 출발하였다. 후군(後軍)만 양주(楊州)에서 적과 마주쳐 수십 내지 백 명을 사로잡거나 죽였으며, 양군(兩軍)은 먼저 박주(博州 : 지금의 평안북도 박천군 박천)로 회군했다. 김취려가 군수품 수송 행렬을 호위하면서 천천히 행군하여 사현포(沙峴浦)에 이르자 적이 갑자기 뛰쳐나와 기습해 왔다. 김취려가 양군에 위급함을 알렸으나 양군이 자신들의 형편만 생각하고 출병하지 않자 김취려는 힘껏 싸워 적을 물리치고 끝까지 수송행렬을 호위하여 박주에 도착하였다. 노원순이 서문(西門) 밖으로 나와 맞이하며 “갑자기 강적을 만나서도 그 예봉을 꺾고 3군의 군수품을 수송하는 군사들에게 털끝만큼의 손실도 없도록 한 것은 공의 힘이오.”라고 치하하고는 말 위에서 술을 들어 복을 빌었다. 양군의 장병과 여러 성의 원로들도 모두 머리를 조아리며 치하했다.

“이번에 강한 도적들과 대치한 가운데 그들의 땅에서 싸운 것은 참으로 어려운 일이었습니다. 그러나 개평(開平 : 지금의 평안북도 영변군)·묵장(墨匠)·향산(香山)·원림(原林 : 지금의 평안북도 영변군)의 전투에서 후군(後軍)이 항상 선봉이 되어 적은 군사로 적군을 공격해 우리 노약자들의 생명을 보존해 주었습니다. 돌이켜 보아도 보답할 길이 없어 다만 축수만 드릴 따름입니다.”

적이 다시 군사를 집결해 연일 창주(昌州 : 지금의 평안북도 창성군 창성) 성문 밖에서 군세를 과시했다. 적 1백 50명이 창주를 침범하자 관군이 그들을 공격하여 쫓아버렸다. 관군은 박주에 진을 치고서 밤에 군사를 보내어 흥교역(興郊驛)에서 적을 기습해 마흔 명을 사로잡았다. 이튿날 밤에는 홍법사(洪法寺)에서 싸워 이기고 다시 그 다음날에는 장군 김공석(金公奭)이 적 1백여 명과 주(州)의 성문 밖에서 싸워 쉰여 명을 죽이거나 사로잡았는데, 김공석은 은패(銀牌)를 띠고 있는 자를 직접 베었다. 관군이 성으로 들어가 휴식을 취하자, 적은 밤에 청천강(淸川江)을 건너 서경(西京 : 지금의 평양특별시)으로 향했다. 관군은 적과 위주성(渭州城 : 지금의 평안북도 녕변군) 밖에서 싸웠으나 패전해 장군 이양승(李陽升) 등 1천여 명이 전사했다. 경도(京都 : 개경)에서 그 소식을 듣자 온 성이 울음바다가 되었다. 적이 서경 성 밖에까지 당도해 안정역(安定驛)·임원역(林原驛) 및 참화사(旵華寺)·묘덕사(妙德寺)·화원사(花原寺) 등을 짓밟았으나 관군은 막을 수가 없었다. 적은 얼음을 딛고 대동강을 건너 마침내 서해도(西海道)로 들어가서 황주(黃州 : 지금의 황해북도 황주군 황주)를 짓밟았다.

이듬해 김취려를 금오위(金吾衛) 상장군으로 승진시킨 후, 승선(承宣) 김중구(金仲龜)를 보내 남도(南道)의 군사를 거느리고 합세하게 하였다. 김중구는 적과 도공역(陶公驛)에서 싸워 패전하였다. 애초에 중군(中軍)에서 병력의 증원을 요청해 오자, 좌승선 차척(車倜)을 전군병마사(前軍兵馬使)로, 대장군 이부(李傅)를 지병마사(知兵馬事)로, 예부 시랑(禮部侍郞) 김군수(金君綏)를 그 부사(副使)로, 상장군 송신경(宋臣卿)을 좌군병마사(左軍兵馬使)로, 장군 최유공(崔愈恭)을 지병마사(知兵馬事)로, 형부시랑 이실춘(李實椿)을 그 부사로 임명하고 과거의 3군을 합해 5군으로 재편성했다. 5군이 안주(安州 : 지금의 평안남도 안주시 안주) 태조탄(太祖灘 : 지금의 평안북도 박천군)으로 가서 전투를 벌였으나 대패하고 급히 회군하자 적은 기세를 몰아 돌진해 왔다. 김취려는 문비(文備)·인겸(仁謙)과 함께 적을 요격했으나 인겸은 날아온 화살에 맞아 전사하고, 김취려는 칼을 휘두르며 혼자서 막아내다가 창과 화살이 온 몸을 꿰뚫어 상처가 심해지자 퇴각했다. 적이 관군을 추격하여 선의문(宣義門)까지 왔다가 물러가면서, 우봉(牛峯 : 지금의 황해북도 금천군)을 노략질하고 임강(臨江)·장단(長湍 : 지금의 개성직할시 장풍군)까지 나아갔다.

이렇게 되자 다시 5군을 재점검한 후 오응부(吳應夫)를 중군병마사(中軍兵馬使)로, 대장군 이무공(李茂功)을 지병마사(知兵馬事)로, 소부감(少府監) 권준(權濬)을 그 부사로, 상장군 최원세(崔元世)를 전군병마사(前軍兵馬使)로, 곽공의(郭公儀)를 지병마사(知兵馬事)로, 호부시랑(戶部侍郞) 김혁여(金奕輿)를 그 부사로, 차장군(借將軍) 공천원(貢天源)을 좌군병마사(左軍兵馬使)로, 사재경(司宰卿) 최의(崔儀)를 지병마사(知兵馬事)로, 장작감(將作監) 이적(李勣)을 그 부사로, 차상장군(借上將軍) 오인영(吳仁永)을 좌군병마사(左軍兵馬使)로, 차위위경(借衛尉卿) 송안국(宋安國)을 지병마사(知兵馬事)로, 시랑(侍郞) 진세의(秦世儀)를 그 부사로, 상장군 유돈식(柳敦植)을 후군병마사(後軍兵馬使)로, 최종준(崔宗峻)을 지병마사(知兵馬事)로, 진숙(陳淑)을 그 부사로 임명해 방어하게 하였다.

5군이 아직 출발하지 않은 사이에 유돈식만이 먼저 교하(交河 : 지금의 경기도 파주시 교하면)로 향발했다. 오응부가 사람을 시켜 “적이 적성장(積城場)에 있으니 군사를 되돌려야 한다.”고 만류했으나, 유돈식은 듣지 않고 4군이 함께 적을 공격할 것을 요청해 왔고 4군이 그 뒤를 따랐다. 5군이 적성(積城 : 지금의 경기도 파주시 적성면)까지 행군했으나 적을 발견하지 못한 사이 적은 동주(東州 : 지금의 강원도 철원군)를 함락시켰다. 최충헌이,

“거란군이 동주를 지나 세력을 남쪽으로 넓히고 있는데도, 5군은 한 자리에 주저앉아서 싸우지 않고 군량만 낭비하고 있습니다. 오응부를 파면하고 그 아들과 사위의 관직을 박탈할 것이며 전군병마사(前軍兵馬使) 최원세로 오응부를 대신하고 김취려를 전군병마사(前軍兵馬使)로 삼으소서.”

라고 건의하자 왕이 그것을 허락하였다. 적이 교하로 가는 길에 징파도(澄波渡)를 통과하자 관군이 그들과 저촌(楮村)에서 싸워 패주시킨 후 승첩을 보고해 왔다.

“적이 풍양현(豊壤縣 : 지금의 경기도 남양주시)의 효성(曉星) 고개에 당도하기에 관군이 접전하려고 횡탄(橫灘)을 건너는 도중 적병이 후미에서 공격하였습니다. 좌군(左軍)이 먼저 싸우다가 패주하자 중군(中軍)과 후군(後軍)이 산 뒤쪽으로부터 적의 배후로 나와 공격해서 물리친 후 노원역(盧元驛) 선의장(宣義場)까지 추격했습니다. 매우 많은 적병의 목을 베었으며 적군은 마소와 의복과 양식을 모두 버리고 도주했습니다.”

그때 대정(隊正) 안팽조(安彭祖)가 화살에 맞은 채 귀환해 “적병이 죽은 것은 두 명뿐이고 나머지 죽은 것은 모두 아군이다.”라고 실토했다. 전군(前軍)과 우군(右軍)이 지평현(砥平縣 : 지금의 경기도 양평군 지제면 지평)에서 싸워 적을 패퇴시키고 말 1천여 필을 노획했다. 적이 안양도호부(安陽都護府 : 지금의 강원도 춘천시)를 함락시킨 후 안찰사 노주한(魯周翰)을 잡아서 죽였고 관속들도 많이 죽었다. 적이 원주(原州 : 지금의 강원도 원주시)로 들어가자 원주 사람들은 오랫동안 적과 서로 버티며 아홉 번이나 싸웠다. 그러나 양식이 다 떨어지고 힘은 다 했으며 외부의 원조가 없자 끝내 성이 함락되었다. 전군과 우군이 패전하자 대장군 임보(任輔)를 동남도가발병마사(東南道加發兵馬使)로 삼고 성 안의 공(公)·사(私) 노예를 가려 병사로 충원해 보냈다. 전군과 우군이 양근(楊根 : 지금의 경기도 양평군 양평읍)·지평현에서 적과 마주치자 여러 번 싸워 금패(金牌)·은패(銀牌)·산자(傘子)를 빼앗았다. 최충헌이 그 전공을 포상하여 곽공의(郭公儀)를 위위경(衛尉卿)으로 삼고, 우군병마사(右軍兵馬使) 오효정(吳孝貞)을 상장군으로 삼았다. 앞서 곽공의는 뇌물을 받은 죄로 파면되었는데, 이때 세운 전공으로 복직되었다.

관군이 적을 추격하여 황려현(黃驪縣 : 지금의 경기도 여주군) 법천사(法泉寺)까지 갔다가 독점(禿岾)으로 옮겨갔다. 최원세(崔元世)가 “내일 갈 길이 두 갈래가 있는데, 우리는 어디로 가는 것이 옳겠는가?”라고 의논하자 김취려가 “군사를 나누어 앞뒤로 서로 호응하는 것이 옳지 않겠소.”라고 대답하니 최원세가 그의 말을 따랐다. 다음날 맥곡(麥谷)에서 합세해 전투를 벌여 적병 3백여 명의 목을 베고 제주(提州 : 지금의 충청북도 제천시)의 내로 육박했더니 적병의 시체가 내를 뒤덮은 채 떠내려갔다. 그 뒤 사흘 동안 추격하여 박달(朴達 : 지금의 충청북도 제천시 봉양면·백운면 사이) 고개에 도착하자 임보도 군사를 거느리고 와서 합세했다. 최원세가 김취려에게 “고개 위는 많은 군사가 머물 곳이 못되니 산 아래로 퇴각해 진을 치겠소.”라고 하자 김취려는,

“용병술에 있어 비록 인화가 중요하긴 하지만 지리적 조건도 가벼이 여길 수 없소. 적이 만약 먼저 이 고개를 점거하고 우리가 그 아래에 있게 되면 어떤 재주를 부리더라도 고개를 넘을 수 없게 될 것이오.”

라고 반대해 관군은 결국 고개로 올라가 숙영했다. 이튿날 새벽에 적은 과연 군사를 고개 남쪽으로 전진시킨 후, 먼저 수만 명을 둘로 나누어 좌·우의 봉우리로 올라가도록 함으로써 전략상의 거점을 확보하려고 했다. 김취려는 장군 신덕위(申德威)와 이극인(李克仁)에게 왼쪽을, 최준문(崔俊文)과 주공예(周公裔)에게 오른쪽을 맡기고는 자신은 그 가운데서 전투를 독려하니 병사들이 모두 죽음을 각오하고 싸웠다. 관군도 그 광경을 바라보고 크게 소리치며 앞다투어 전진하자 적은 크게 무너져 남녀 노약자와 병장기와 군수품을 팽개쳐 둔 채 패주했다. 적은 이 전투로 더 이상 남하하지 못하고 모두 동쪽으로 달아났다. 아군이 명주(溟州 : 지금의 강원도 강릉시) 대관산(大關山) 고개까지 추격했지만 장졸들이 겁을 내었기 때문에 물러나 열흘 동안 진을 쳤다가 다시 진군했더니 적은 이미 고개를 넘어가 버렸다.

중군·좌군·전군이 다시 적을 명주의 모로원(毛老院)까지 추격해 격파하고 옥대(玉帶)·금패(金牌)·은패(銀牌)·병장기를 노획했다. 적이 명주를 포위하자 4군이 그들을 뒤쫓았으나 후군이 미처 따라오지 못해 강주(剛州)에 주둔하였다. 우군은 적과 등주(登州 : 지금의 강원도 안변군)에서 싸웠으나 패하여 진주(陣主) 오수정(吳守貞)이 전사했다. 적이 함주(咸州 : 지금의 함경남도 함주군)로 급히 이동해 여진의 땅으로 들어갔는데도 관군은 위축되어 아무도 추격하지 않았다. 군사를 정주(定州 : 지금의 함경남도 정평군 정평)로 이동시켜 적의 동정을 살피라는 중군의 편지를 받은 김취려는, “적이 함주에 자리 잡고 우리와 대치하고 있는데, 닭과 개 소리가 들릴 정도로 가깝습니다.”라고 보고했다. 김취려는 나무 울타리를 쌓고 세 겹으로 참호를 판 다음 이극인·노순우(盧純祐)·신덕위(申德威)·박유(朴유) 등 네 명의 장수에게 수비를 맡기고 흥원진(興元鎭)으로 이동해 웅거했다. 적이 여진의 군사를 보충한 후 다시 군세를 회복해 진군해 오자 김취려는 군사를 돌려 예주(豫州 : 지금의 함경남도 정평군 예원) 생천(栍川)에서 적과 교전했다가 퇴각했다.

김취려가 갑자기 병이 들자 막료 장수들이 귀가를 종용했으나 김취려는 “차라리 변방의 귀신이 될지언정 어찌 집에서 편안히 지내겠는가?”라며 거절했다. 병이 심해져서 왕이 개경으로 돌아와서 병을 치료하라는 칙명을 내리자 가마를 타고 개경으로 돌아와 여러 달 치료한 후에야 완쾌되었다. 김취려가 잔류시켰던 부대가 위주(渭州 : 지금의 평안북도 영변군) 전투에서 대패하자 적은 다시 집결해 고주(高州 : 지금의 함경남도 고원군)·화주(和州 : 지금의 함경남도 금야군)로 쳐들어와, 영인진(寧仁鎭 : 지금의 함경남도 금야군)·장평진(長平鎭 : 지금의 함경남도 금야군)을 함락시킨 후 다시 예주를 함락시켰다.

이에 5군 및 가발병(加發兵)을 폐지하고 3군으로 재편성한 뒤, 문한경(文漢卿)을 중군병마사로, 이실춘(李實椿)을 지병마사로, 이득교(李得喬)를 그 부사(副使)로, 공천원(貢天源)을 좌군병마사로, 송안국(宋安國)을 지병마사로, 김혁여(金奕輿)를 그 부사로, 이무공(李茂功)을 우군병마사로, 권준(權濬)을 지병마사로, 김연량(金沿亮)을 그 부사로 각각 임명했다.

이듬해 적의 대군이 다시 쳐들어오자 수사공(守司空) 조충(趙沖)을 서북면원수로, 김취려를 병마사로, 차장군(借將軍) 정통보(鄭通寶)를 전군(前軍)으로, 오수기(吳壽祺)를 좌군(左軍)으로, 신선주(申宣冑)를 우군(右軍)으로, 이림(李霖)을 후군(後軍)으로, 이적유(李迪儒)를 지병마사로 임명하고 왕이 친히 부월(鈇鉞)을 주어 전장으로 보냈다.

조충과 김취려 등이 적과 여러 번 싸워 쳐부수자 적은 세력이 궁한 나머지 강동성(江東城 : 지금의 평양특별시 강동군 강동)으로 들어가 웅거했다. 카치운[哈眞] 및 차라[札剌]와 완안자연(完顔子淵)은 거란을 뒤쫓아 토벌하기 위해 바로 강동성으로 향하면서 사람을 보내와 군량을 요청해 왔다. 장수들이 모두 가는 것을 꺼리자 김취려가 “나라의 이해(利害)가 바로 오늘에 달려 있으니, 저들의 뜻을 어기면 뒤에 후회한들 소용없습니다.”고 하자, 조충은 “그것이 바로 나의 뜻이오. 그러나 군량 수송은 중대한 일이니 적임자가 아니면 보낼 수 없소.”라 하였다. 김취려가 “어떤 일이든 어려움을 무릅쓰는 것이 바로 신하의 본분입니다. 내가 비록 재주는 없으나 공을 위해서 한번 가고자 합니다.”고 자원하자 조충은 “군사에 관한 일은 오직 공에게 의지하고 있는데 공이 가면 어찌하겠소?”라고 하였다.

이듬해 김취려는 지병마사 한광연(韓光衍)과 함께 열 명의 장군과 그들 휘하의 병사 및 신기군(神騎軍)·대각군(大角軍)·내상군(內廂軍)의 정예병을 인솔하고 길을 떠났다. 카치운[哈眞]이 통사(通事) 조중상(趙仲祥)을 시켜 김취려에게 “정말 우리와 우호 관계를 맺으려 한다면 먼저 멀리 몽고 황제에게 요배(遙拜)하고 다음은 만노(萬奴) 황제에게 요배해야 한다.”고 전하니 김취려는 “하늘에는 두 해가 없고 백성에게는 두 왕이 없는데 천하에 어찌 두 황제가 있겠는가?”고 거절하며 몽고 황제에게만 큰 절을 올렸다.

김취려는 신장이 6척 5촌으로 크고 수염이 배 아래로 드리울 정도로 길었기 때문에 예복을 입을 때마다 반드시 두 명의 여종에게 수염을 나눠 들게 한 뒤에 띠를 매었다. 카치운은 그 우람한 모습과 말씨를 보고 들은 후 대단히 기이하게 여긴 나머지 자리에 나란히 앉아 나이를 물었다. 김취려가 “예순에 가깝소.”라고 하자 카치운은 “나는 아직 쉰이 못된데다가 우리가 이제 한 집안이 되었으니 그대는 바로 형이고 나는 동생이요.”라고 하며 김취려에게 동쪽을 향해 앉게 하였다.

다음날 다시 그의 군영으로 갔더니 카치운이,

“내가 일찍이 여섯 나라를 정벌하여 귀인들을 많이 보았지만, 형의 용모를 보니 어쩌면 그리도 기이하오? 내가 형을 소중히 여기기 때문에 휘하의 군사들도 한 집안처럼 보게 되었소.”

라고 하였고, 이별할 때는 손을 잡고 문까지 나와 부축해 말에 태워주었다. 며칠 뒤에 조충이 다시 오자 카치운이 “원수(元帥)와 형은 누가 더 나이가 많은거요?”하고 물었다. 김취려가 원수께서 “나보다 나이가 많소.”라고 하니 조충을 모셔다 상좌에 앉힌 후,

“내가 한마디 하고자 하는데 예의에 맞지 않은 듯 하여 걱정이오. 그러나 친한 사이에 내 스스로 입을 다물어서는 안 될 것 같아 말씀드리는데, 내가 두 형의 사이에 앉으면 어떠하오?”

라고 제안했다. 김취려가,

“그건 우리들이 바라던 바이지만 아직까지 감히 먼저 말을 꺼내지 못했던 것뿐이외다.”

라고 맞장구를 치고는 좌정한 후 술판을 벌이고 풍악을 잡혔다. 몽고 풍속에 잘 드는 칼로 고기를 꿰어 손님과 주인이 서로 먹여주는 것을 즐겼는데 고기를 주고받으면서 절대 한 눈을 팔아서는 안 되었다. 우리 군사들 가운데 평소 용감하다고 이름났던 자도 어려워했는데 조충과 김취려는 앉았다 일어나며 받아먹는 동작이 매우 익숙하니 카치운 등이 크게 즐거워했다. 카치운의 주량이 센지라 조충과 술 마시기 내기를 해 이기지 못한 자는 벌을 받기로 약속하였다. 조충은 잔에 술을 가득 채우면 단번에 들이켰는데 아무리 많이 마셔도 전혀 취한 빛이 없었다. 주연이 끝날 때 쯤, 잔을 들고서 마시지 않으며,

“내가 못 마시는 것이 아니라 만약 이겨서 약속대로 한다면 공이 응당 벌을 받아야 할 것이오. 차라리 내가 벌을 받는 게 옳지, 주인으로서 손님을 벌하는 것이 어찌 옳겠소?”

라고 하였다. 카치운은 그 말을 크게 기뻐하며 소중히 받아들이고 다음날 아침에 강동성 아래에서 만나기로 약속하였다. 성에서 3백 보(步) 되는 곳에 멈춘 다음, 합진의 군사는 성의 남문에서 동남문까지 너비와 깊이가 각 10척 되는 못을 팠다. 서문 북쪽은 완안자연에게 맡기고 동문 북쪽은 김취려에게 맡겨 모두 해자를 파서 도망치는 것을 막게 하였다. 막다른 길에 몰리자 적군 40여 명이 성을 넘어 몽고군에게 항복했고 적의 괴수 감사왕자(捨王子)는 스스로 목매어 죽었다. 또 그들 관리·군졸·부녀자 5만여 명은 성문을 열고 나와서 항복하니 카치운은 조충 등과 함께 투항하는 광경을 돌아보았다. 왕자의 처자식 및 제멋대로 임명된 승상(丞相)과 평장(平章) 이하 1백여 명은 모두 말 앞에서 목을 베고, 그 나머지는 모두 죽음을 면하게 한 후 여러 군사들로 하여금 감시하게 하였다. 카치운이,

“우리들이 아득히 먼 곳에서 와서 귀국과 힘을 합하여 적을 쳐부순 것은 참으로 다행한 일이오. 마땅히 국왕에게 가서 큰 절을 올려야 예의에 맞겠지만 우리 군사가 너무 많아서 먼 길을 가기가 어렵소. 다만 사자를 보내어 감사의 말을 올릴 뿐이외다.”

라고 하였다. 카치운 및 차라는 조충과 김취려에게,

“두 나라가 길이 형제가 되어 만세토록 자손들이 오늘을 잊지 않게 합시다.”

라며 동맹을 맺자고 요청했다. 조충은 몽고군을 위해 잔치를 베풀어 주었고 카치운은 부녀자와 사내 아이 도합 7백 명 및 우리 백성으로서 적에게 포로로 잡혀있던 2백 명을 우리에게 돌려주었다. 또 나이 열다섯 전후인 여자 각 아홉 명씩과 준마 각각 아홉 필씩을 조충과 김취려에게 주고 그 나머지는 모두 자신이 데리고 갔다. 조충은 거란인 포로들을 각 고을로 분산시켜 비어 있는 땅을 택해 살도록 하였으며, 토지를 차등있게 나누어 주어 농민이 되게 했는데 이를 민간에서는 거란장(契丹場)이라 불렀다.

이 해에 의주(義州 : 지금의 평안북도 의주군 의주)의 적도 한순(韓恂)과 다지(多智)가 수장(守將)을 살해한 후 여러 성과 내통하여 반란을 일으키자 추밀부사 이극서(李克偦)가 중군(中軍)을, 이적유(李迪儒)가 후군(後軍)을, 김취려가 우군(右軍)을 지휘해 토벌에 나섰다.

이듬해 김취려는 추밀부사가 되어 이극서를 대신해 중군을 지휘하게 되었다. 한순과 다지 등이 금나라의 원수(元帥) 우가하(于哥下)에게 투항하자, 우가하는 두 명을 유인하여 목을 베고 그들의 머리를 개경으로 보냈다. 북방의 여러 성(城)이 역적들에게 빌붙은 죄를 다스리자고 3군에서 건의하자 김취려는 반대했다.

“『서경(書經)』에서는 ‘그 괴수를 처형할 뿐, 위협을 받아 따른 자는 죄를 묻지 않는다.’고 했다. 대군이 진군하는 곳은 마치 불이 들판을 태우는 것 같아서 죄도 없이 재앙을 당하는 백성들이 많다. 하물며 거란 때문에 관동(關東)지방이 폐허가 되었는데, 지금 다시 군사를 풀어놓음으로써 국경을 방어하는 울타리를 스스로 철거해 버리는 것이 과연 옳은 일이겠는가? 나머지는 모두 죄를 묻지 말라.”

김취려는 곽원고(郭元固)·김보정(金甫貞)·종주질(宗周秩)·종주뢰(宗周賚) 등을 의주로 보내 유민들을 모아 편안히 살도록 배려했다. 그러나 탐욕이 많은 종주뢰가 남의 뇌물을 많이 받았고 뇌물을 바치지 않는 사람은 구실을 만들어 죽여 버렸다. 주(州)의 사람들이 그를 원망하다가 적의 무리 윤창(尹昌) 등을 성안으로 끌어들여 종주뢰 등을 살해하게 했다. 곽원고와 김보정이 도망쳐와 보고하자 김취려는 판관 최홍(崔弘)과 녹사 박문정(朴文挺)을 보내어 강온 양면으로 설득하게 했다. 이어 대장군 조염경(趙廉卿)45)과 장군 박문분(朴文賁)을 보내어 군사 5천 명을 지휘해 토벌하게 하자 윤창 등은 도망하고 적의 무리는 와해되었다.

당시 거란의 잔적들이 영원산(寧遠山) 속에 숨어 살면서 때때로 노략질을 일삼아 백성들의 근심거리가 되었다. 김취려가 이경순(李景純)과 이문언(李文彦)을 보내 쳐부수니 북쪽 국경이 평안해졌다. 이듬해에 추밀사(樞密使)·병부상서·판삼사사(判三司事)로 승진하였다가 조금 뒤에 참지정사·판호부사(判戶部事)로 옮겼다. 고종 15년(1228)에 수태위(守太尉)·중서시랑평장사·판병부사(判兵部事)가 되었다가 드디어 시중(侍中)으로 임명되었다. 21년(1234)에 죽으니 시호를 위열(威烈)이라 하였다.

김취려는 사람됨이 검소하고 정직했으며 늘 충의를 간직했다. 군대를 엄격히 통솔하여 군사들은 털끝만큼도 군율을 어기는 일이 없었다. 술이 생기면 술잔 하나로 최하 계급의 군졸들과 똑같이 나누어 마셨으므로 군사들은 그를 위해 사력을 다했다. 강동(江東) 전투의 공은 모두 조충에게 양보하였고, 전투에 임해 기발한 작전으로 적을 제압함으로써 큰 공을 세웠으나 한 번도 뽐낸 적이 없었다. 재상이 되자 엄정히 부하들을 통솔하니 사람들이 감히 속이지 못했다. 사후 고종의 묘정(廟庭)에 배향되었다. 아들46) 김전(金佺)47)은 문하시랑평장사(門下侍郞平章事)를 지냈다. 김전의 아들은 김양감(金良鑑)·김군(金頵)48)·김중보(金仲保)·김변(金賆)이다. 김양감의 아들은 김문연(金文衍)이다.

[네이버 지식백과] 김취려 [金就礪] (국역 고려사: 열전, 2006. 11. 20., 동아대학교 석당학술원)

튤립나무? 제법 많이 보인다.

저 나무가 있는 봉우리까지만..

능골봉 253m

되돌아 나와서, 하산길 부근에 오영수 묘소가 있다는데...

되돌아 와서 오영수묘소로 가는 길, 이정표에는 안내가 없고 단지 '영남알프스둘레길' 표시만 있다.

여기서 옆으로 김취려장군묘 390m 길이 있다.

그런데 많이 둘렀다.

그게 좋은 길이었지만...

영남알프스둘레길이 오영수묘소와 김취려장군의 묘소를 거치게 되어 있다.

이 길은 보니 좀 좁고 어둡다.

그래도 길은 있으니 다행.

화장산에 얽힌 이야기

오영수

내 고향은 부산과 경주 중간 쯤에 위치한 언양(彦陽)이란 산간고을이다.

5~6백호가 될까말까.

물이 맑고, 돌이 많고, 미나리가 유명하다.

서북쪽으로 꼭 황소가 누워있는 모양의 그리 높지 않은 산이 있는데, 이 산을 화장산(花藏山)이라고 한다.

이 화장산 중턱에 반은 땅 속에 묻힌 집채만한 바위가 입을 떡 벌리고 있다.

이 벌린 바위 입 속에는 백명도 더 들어 앉을 수가 있고 뒤편으로는 약수도 솟고 있다.

전설에 의하면 신라 몇 대째 왕이 중병을 앓는데 백약이 무효라 백성들의 수심이 날로 높아가는 참에 어떤 도인(道人)이 나타나 아무 데 아무 곳에 가면 복숭아꽃이 피어 있을 터이니 즉시로 가서 꺾어 오라고 했다. 때는 한겨울이었다.

그 아무 데 아무 곳이라는 데가 바로 내 고향인 화장산이었다.

허겁지겁 달려온 사신들이 말 위에서 이마에 손을 하고 멀리 화장산을 바라보아 하니

과연 때 아닌 복숭아 꽃이 불을 켜 단 것처럼 바위 밑이 환하게 피어 있었다.

-중략-

신라 몇 대째 왕의 병이 나은 것은 그 다음 날이었고 ,

그래서 꽃을 숨긴 산이라 해서 화장산(花藏山)이라고 불리워졌다...는,

그야 어찌했던 이 화장산은이 고장 사람들의 둘도 없는 놀이터로

특히 추석 다음 날이면 젊은 남녀들로 해서 온 산은 꽃밭이 된다.

작가 오영수의 묘

송대마을로 내려가는 길..

송대마을

송도리/예종--송동/성종--송북/고종--송대/1911--송대리/1914--....소디, 우후(牛後)

동부2리마을

읍내리/숙종,1711-동부리(서부 분동)/영조-동부1리(동부2리분동)1989

다시 화장산을 간다면....

이 길들은 아마도 언양성당과 밀접한 관련이 있을 듯 하다.

오상선[吳象善]

개항기 울산 출신의 천주교 신자.

오상선(吳象善)[1840~1867]은 1840년(헌종 6) 울산광역시 울주군 언양읍에서 출생하였다.

증조부는 울산 지역 최초의 천주교 신자로 활동하다가 1801년(순조 신유박해(辛酉迫害) 때 순교한 오한우(吳漢佑)이다.

해주오씨 이족 가문이 언양현에 들어와 산 시기는 오한우의 5대조 오사영 때부터이다.

오사영은 경주에서 울주군 두동으로 이주한 후 언양에 들어 왔고,

이어 오사영의 아들 오윤찰(吳胤札) 때부터 언양의 읍치에 거주하였다.

오상선의 세례명은 확인되지 않았다.

천주교를 수용하고 전교하다 1866년(고종 3) 병인박해(丙寅迫害)의 여파로 언양현의 감옥[옥터]에서 1867년 사망하였다고 전해진다.

언양성당 성지관리위원회에서 울산광역시 울주군 언양읍 고무재에 있던 묘를 1991년 5월 15일 언양성당 뒤편 언양읍 송대리 산36-2번지로 이장하였다.

참고문헌

『신앙전래 이백년사-언양천주교회사』(천주교언양성당, 1993)

『천주교의 큰 빛 언양-구원을 찾아온 길』(울산대곡박물관, 2013)

[네이버 지식백과] 오상선 [吳象善] (한국향토문화전자대전)

조선왕조실록에서 언양을 키워드로 검색한 결과

'樂山' 카테고리의 다른 글

| 진안 내동산 20210717 토 (0) | 2021.07.17 |

|---|---|

| 울산 오두산 송곳산 매봉산 20210713 화 (0) | 2021.07.13 |

| 경북 고령 개경포 너울길 20210703 토 (0) | 2021.07.03 |

| 울산 배내봉 가메봉 밝얼산 산성산 안산 20210629 화 (0) | 2021.06.29 |

| 고성 탁골산-금봉산-와우산 20210626 토 (0) | 2021.06.26 |