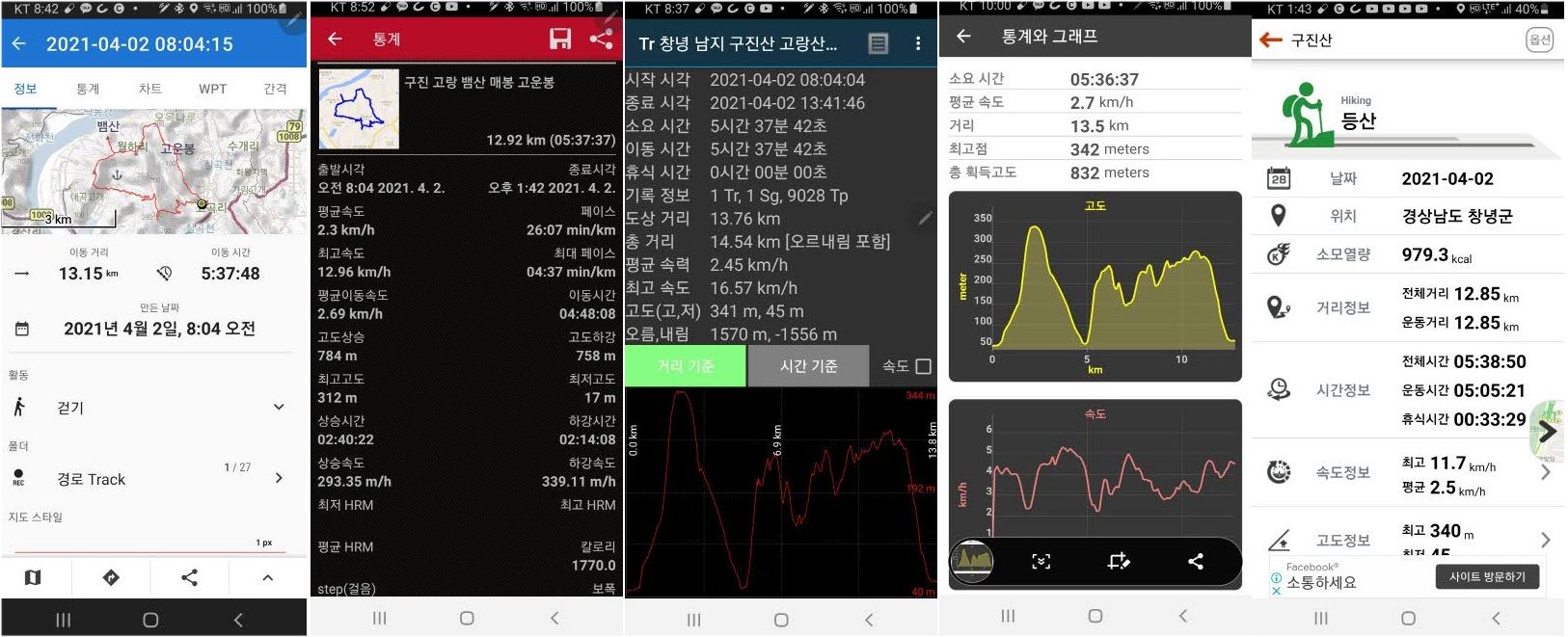

6.25 낙동강전선 박진지구 부근 남지의 산들 20210402 금 솔로(R,K)

구진산(302), 고랑산(210), 뱀산(122), 매봉(221), 고운봉(242)

06:30 가출

07:00 덕천출

08:03 고곡보건진료소 도착

09:00-09:10 구진산 정상(308m),산불초소

사방 조망 좋음, 박진 고개, 박진나루 방향 확인

09:22 임도 만남, 직진하면 매봉 방향,

좌로 임도 따라 대곡마을 경유 고랑산으로

09:50 대곡마을

10:31 고랑산,삼각점(209.3m)

10:42 213m봉/이후 뱀산갈림봉 부근까지 좌측 절개지 위험구간 통과(석원발파)

11:00 뱀산갈림봉

11:10 뱀산(122m)

11:23 뱀산갈림봉

11:36-12:00 매봉/휴식,간식

12:03 족두리풀

12:06 작은 임도 만남

12:08 임도 이탈, 산길 들머리 거칠다.

12:24 218m봉

13:08 고운봉(242m), 삼각점

13:36 고곡교회

13:41 고곡보건진료소/남곡주민자치센터

7km 정도 차량이동하여 박진전쟁기념관 관람

14:30-15:55 <103.7km/1:25> 순간의 실수로 영산까지 가서 회차

(예상소요시간 82.1km/1:03, 내서경유87km/1:07)

16:10 귀가

창녕군 남지읍 박진전적지구 주변 5산 트랙파일 첨부 :

고곡보건진료소/남곡초등학교가 폐교되고, 보건소와 남곡주민자치센터 등이 자리잡았다.

마을 길로 올라가서 산길임도로 이어지는 다리

구진산 정상(308m)에는 별다른 표지가 없지만 눈에 익은 표지기들이 걸려 있다.

산불초소 앞의 작은 흙무덤 같은 곳이 전망대 역할을 하는데 360도 방향으로 틔었다.

아마도 여기가 전투지휘소의 역할을 했을 듯하다.

이곳이 구진산성터라고 알려져 있다.

그렇다면 옛날에는 '장대'

산불초소 좌측에 박진마을이 보인다. 보이는 도로의 우측으로 보이는 산이 177m봉 너머에서 우로 난 길은 보이지 않지만 박진고개로 낙동강자전거길에서 힘겹게 오르다가 진등고개 쉼터에서 쉬었다가 지난 길이다.

박진나루 양안을 이어 지금은 박진교로 이어져 있다.

여기서 박진교까지 직선거리로 3.3km 정도.

사방으로 조망이 좋다는 실증.

카메라의 이동속도가 달라 현장과는 사뭇 다른 느낌이 든다.

중앙은 낙동강과 남강의 합수점, 합강정이 있는 곳, 우로 벋은 능선이 우봉지맥

합강 지점의 남쪽으로 함안의 여항산 방향

동쪽으로 화왕산, 관룡산, 구현산, 영취산,병봉, 종암산,덕암산

정상부근에는 무덤이 많이 있다. 조선시대 주부 벼슬을 했다는 담양전씨의 묘도 함께 보인다.

성터였을 곳이 공동묘지로 변한 셈이다.

우측의 박진교가 구진산에서 보면 거의 정서 방향이다. 우측의 마을이 박진, 그 우측이 박진고개, 그리고 진등산.

박진고개는 지금 자전거길이 지나가고 있어 수많은 라이더들이 넘어갔지만 1950년에 있었던 일은 모른 체 하고 지난다.

그 고개의 '구름재쉼터'에서 휴식과 낙동강의 조망을 즐기면서....

정상의 무덤들을 지나면 임도를 만나기까지 편한 숲길이다.

능선을 따라 내려와 임도를 만나 직진하면 234봉, 244봉을 지나면서 매봉으로 이어질 것이다.

앞으로 보이는 봉이 234봉인 듯, 우리는 구랑산을 향하여 좌측으로 돌아 계속 임도를 걷는다.

우로 고개를 돌려 234, 244봉을 잠시 보고..

계속 임도를 따르면서.. 임도의 첫번째 큰 굽이에서 183m봉으로 산길을 따라 가지 않은 아쉬움으로 계속 이 방향의 하산길을 탐색한다. 이리로 내려온다면 상당히 가파르고 거친 길을 통과해야할텐데...

아직 갈 길이 많이 남았는데 미련이 떨쳐지지 않는 듯.

오늘의 산행지가 낙동강의 물굽이로 인해 서쪽으로 돌출해 있어 의령의 낙서면과 지정면에 포위되는 듯한 형국.

이곳을 공격하기 위해 인민군 제4사단이 집중공격을 한 셈이었다.

대곡마을을 지나면서 산길로 오르는 길은 무덤을 지나면서부터 가팔라지고 길도 희미하지만 나무를 의지하면서 능선을 향하여 오른다.

좌로 더 가서 능선길을 타면 좀 길더라도 편했을 텐데...

고랑산의 삼각점 표시 209.3m

고랑산을 지나 213봉을 지나면서부터 좌측의 절개면이 아찔하다. 조심스레 걷다보니 시간이 더 걸린다.

좌측 절개면에는 계단식으로 깎은 평면부에 하얀 꽃이 아마도 조팝나무인 듯 하다.

온라인 지도에 보니 이곳을 '석원발파'라는 이름으로 표기 되었다.

공장 건물 뒤로 보이는 봉긋한 봉우리가 뱀산이다.

아래 평탄화된 부분의 면적은 상당히 넓다. 산의 지형도를 바꾼 셈이다.

석원발파는 기능을 마무리한 듯하다.

뱀산(122m)정상, 별다른 표지는 없다. 서래야님의 수고한 흔적이 남았다.

박진전쟁기념관에서 소개한 자료에 이 작은 '뱀산'이 나타나 있다.

이 지도에는 1950.8.5 야밤의 기습 침공지역인 '이목나루' 부분이 잘려 있었다.

뱀산 정상에서 60도 방향 2km, 매봉 정상에서 35도 방향 1.8km 정도의 강변이다.

뱀산은 낮기도 하지만 능선의 끝이 낙동강변에 떨어져 도하 후에 접근로로 이용하기에 좋았을 터

뱀산에서 매봉으로 이어지는 능선은 중요한 접근로로 이용되었을 것이다.

길은 비교적 편하다. 잡목은 주의해야...

매봉에서 내려서다 만난 족두리풀꽃

꽃색이 어두워 행객들에게 늘 소외됨을 피할 수 없는 것이지만 그 쓰임은 요긴하다.

다시 임도를 만나지만 ..

곧 임도를 벗어나 산길을 오른다.

고운봉의 삼각점(240.1m)

고운봉

고운봉을 지나면서 말발도리가 많이 보이는 능선을 따라 하산길

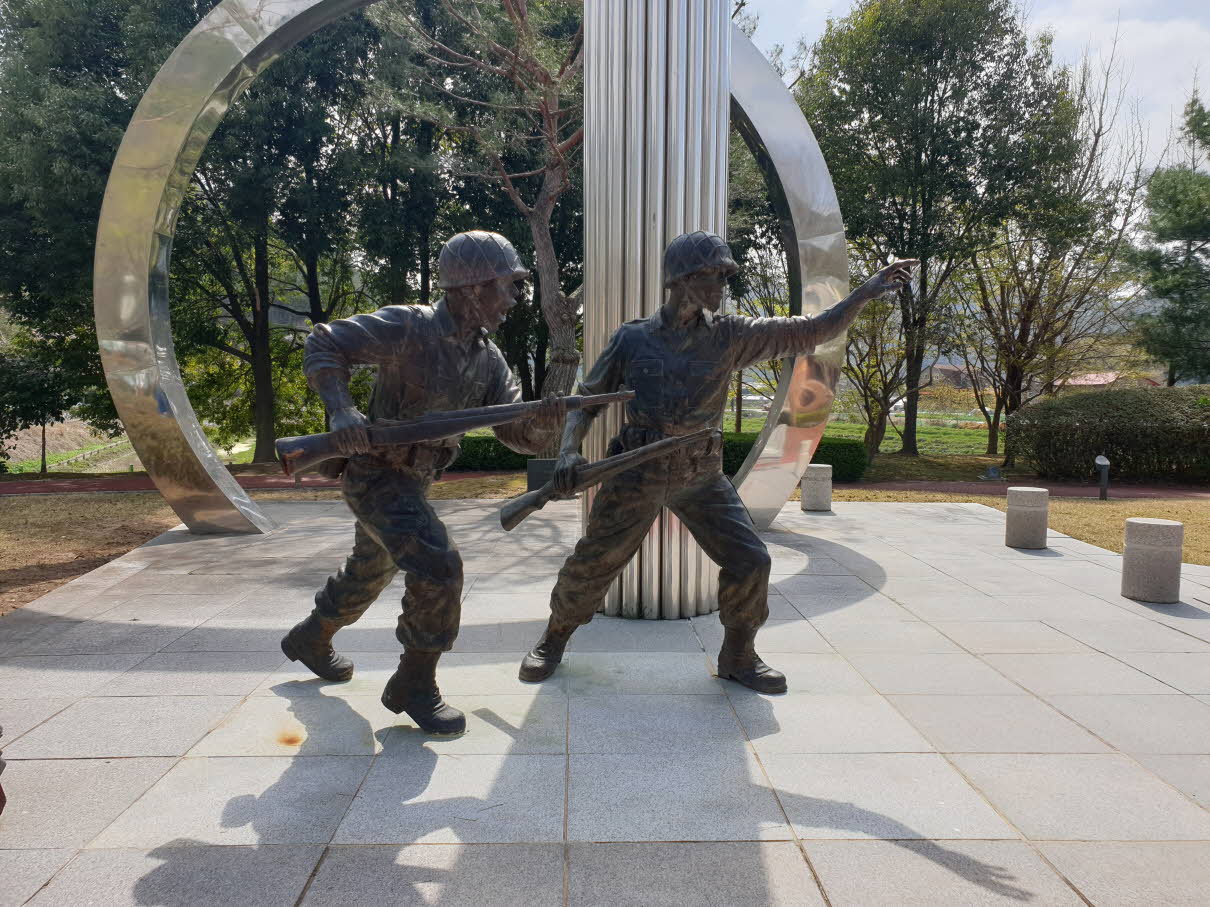

산행을 마치고, 보건소에서 차량으로 박진전적관으로 간다.

네비를 이용하여 '박진전적'을 치는 순간 보이지 않아 다시 보니 '박진전쟁기념관'이다.

용어 하나 하나에도 뜻을 담은 듯하다.

우리민족의 소망!!

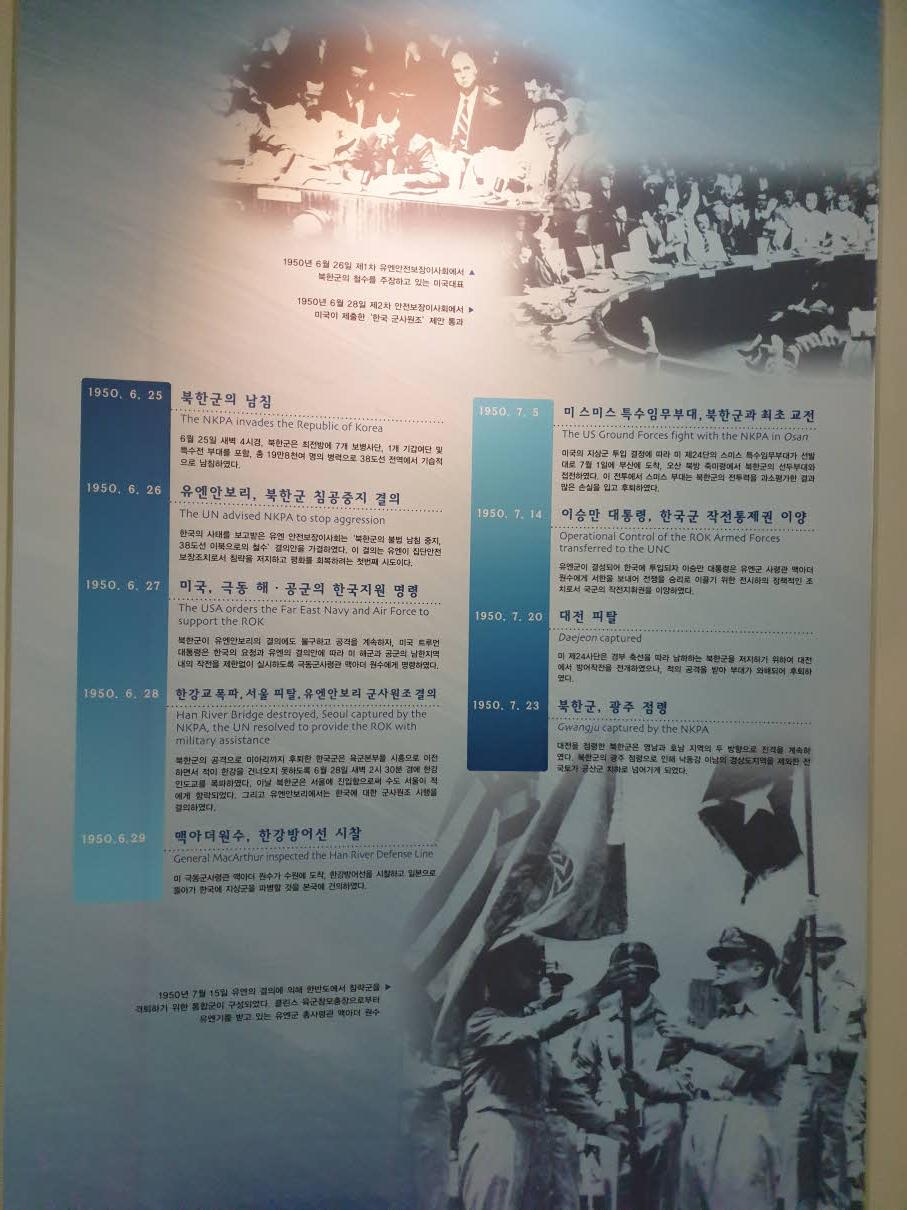

82mm 박격포, 아군의 박격포는 81mm로 아군의 탄약을 사용할 수 있으나 아군의 박격포는 적탄을 사용할 수 없다.

철모가 아닌 교모를 쓴 학도병의 모습이 보인다.

군번도 없는 학도병의 활약이 얼마나 컸던가.

학도병 출신의 대통령도 있었는데....

아직은 살아계신 학도병 출신이 있을 때 그 당시의 역사를 기억한다.

이제 오래지 않으면 잊힐까.

기념관이 문을 열지 않으면 어쩔까 걱정했는데 다행히도 개방하고 있었다.

구멍난 철모를 보니

그 때 전방고지에서 참호를 파면서 나온 뼈와 총에 뚫린 수통, 수통 속의 실탄, 녹슨 철모와 ....

.

.

.

.

.

.

왜 이런 일이

아직도

이어지고 있는가.

.

.

창녕 박진지구전쟁기념관

박진지역은 부산을 점령하기 위해 낙동강을 도하하여 최후의 발악을 하던 북한군과 미군이 2주간 사투를 벌였던 격전지이다.

1950년 6월 25일 새벽, 이 날은 농번기의 일요일이라 휴가와 외출이 많았었다.

전차를 앞세우고 기습 남침한 북한군은 일거에 38선을 돌파하여 3일만에 서울을 점령한 후 한강을 넘어 남으로 침공을 계속하였다.

이에 국군과 유엔군은 힘을 모아 혈전을 거듭하면서 이를 저지하려 하였으나

군사력이 열세하여 눈물을 머금고 후퇴를 계속하다가

개전 40여일이 경과한 8월초에서야 마침내 낙동강을 끼고 최후 방어선을 구축하게 되었다.

더 물러설 곳도 없는 절박한 상황에서

왜관-상주-영덕을 잇는 전선은 국군이, 현풍-창녕-진동을 잇는 전선은 유엔군이 방어하게 되었다.

이때 박진 지역은 부산을 점령하기 위해 낙동강을 도하하여 최후의 발악을 하던 북한군과 미국인이 2주간 사투를 벌였던 격전지이다.

당시 북한의 최정예부대인 제4사단이 8월 5일 야간에 이목나루터를 이용, 은밀히 기습 침투함으로 강변을 방어하고 있던 미군과 치열한 전투 끝에 8월 11일에는 영산면까지 침공 당하기도 했으나, 9월 15일까지 일진일퇴의 치열한 혈투를 전개하여

적에게 치명적인 타격을 가하고 끝까지 이 진지를 사수하였다.

전투의 승리로 전세가 역전되어 국군과 유엔군이 낙동강을 건너 반격하게 되었으며

인천상륙작전의 성공과 함께 압록강까지 진격할 수 있는 결정적 계기가 되었던, 한국전쟁사에 길이 빛날 중요한 전적지이다.

<오늘 방문한 박진전쟁기념관의 소개 유인물에는 붉은색 표시부분이 삭제되어 있었다>

.

박진전쟁기념관 연혁

1999. 2. 8. 박진전쟁기념관 설치계획 수립

1999. 6. 4. 박진전쟁기념관 건립승인(육군본부)

2000. 2. 11. 실내전시 적성장비수령(서울정보사, 38종 41점)

2000. 6. 9. 실내전시 아군장비수령(부산군수사령부 등 10종 10점)

2000. 12. 27. 건립부지 매입(창녕교육청)

2001. 11. 15. 박진전쟁기념관 건립계획 확정

2003. 1. 13. 건축공사 준공

2003. 11. 20. 실내전시시설 준공

2003. 12. 29. 박진전쟁기념관 설치 및 관리운영 조례 제정

2004. 2. 26. 야외전시장비(3종), 안보용장비(2종) 수령(5군지사)

2004. 3. 10. 야외전시시설(토목, 조경, 전기, 음향) 준공

2004. 3. 19. 박진전적비 주변 정화사업 준공

2004. 3. 25. 야외전시시설(조형물, 기념탑) 준공

2004. 4. 12. 주차장 조성 및 진입 도로 확장공사 준공

2004. 6. 25. 박진전쟁기념관 개관

기념관으로 이동하는 길에 '고곡산성 100m'의 안내만 보고 지나쳤다.

창녕 고곡산성 (昌寧 鼓谷山城)

경상남도 문화재자료 제83호

분 류 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽

수량/면적 87,273㎡

지정(등록)일 1983.08.06

소 재 지 경남 창녕군 남지읍 고곡리 산193번지

고곡산성은 경상남도 창녕군 남지읍 고곡리에 있는 산성으로,

산의 동쪽 6부 능선을 타고 서·남으로 향하면서 타원형을 그리고 있다.

성벽은 돌과 흙을 섞어 쌓았는데, 사다리꼴의 형태를 띄고 있다.

전체적인 형태는 남아있지만, 무너져 내린 부분이 많다.

이 지역이 옛 가야의 영토였다는 점과 성을 쌓은 방법으로 보아 가야 때 쌓은 성으로 추정되며,

조선 선조 25년(1592) 임진왜란 때 망우당 곽재우 장군이 침입한 왜군을 막아내기 위해 다시 쌓았다고 전해진다.

1950년 한국전쟁 때에는 치열한 전투가 벌어진 곳이기도 하다.

2002년에 구진산성(九津山城/九鎭山城:고곡리 산 820-1번지)에서 고곡산성(鼓谷山城)으로 명칭을 변경하였다.

=========

고곡산성(昌寧鼓谷山城)

경상남도 문화재자료 제83호. 창녕군 남지읍 고곡리 산193번지 일원에 위치하는데,

고곡산성은 구진산(해발 307.9m) 자락에서 동쪽으로 뻗어 내려오는 낮은 야산(해발 84.5m)의 6∼8부 능선에 위치하는

테뫼식 산성으로 산정을 중심으로 원형으로 축조된 것이다.

남곡중학교 앞산에 위치한다.

현재 동문지 및 동벽과 남벽 일부 구간을 복원·정비한 상태이며,

나머지 구간은 많은 부분이 무너져 원상을 확인하기 힘들다.

현재 복원된 체성은 하부에 삼국시대의 바른층쌓기 부분의 석축과 상부의 난적쌓기하여 쌓은 석축으로 확인된다.

복원된 상부의 체성은 고곡산성이 임진왜란 당시 곽재우와 관련된 격전지임을 볼 때

조선시대에 예기치 못한 전쟁 때문에 급작스레 축조된 석축인 것으로 추측된다.

이 성은 정확한 초축 연대를 알 수는 없으나 지표수습된 유물과 체성으로 볼 때 삼국시대에 축조되었다고 추정되며,

이후 조선시대까지 사용되었다고 생각된다.

1997년 8월에 조사된 정밀지표조사 보고서에 의하면 기존에 알려진 토석혼축성이 아니라

내·외벽을 모두 돌로 쌓은 협축식 성벽으로 확인되었다.

또한 성벽의 둘레는 기존에 알려진 약 1㎞보다 훨씬 작은 것으로 확인되었으며,

체성의 폭은 대개 5.2m 내외이다.

지리적으로 고곡산성은 낙동강변에서 조금 떨어진 곳에 위치하면서 성곽의 주 방어선이 낙동강쪽으로 추정된다.

이것은 낙동강에 가까운 곳에 위치한 창녕이 신라가 가야·백제지역으로 진출하기 위한 교두보였기 때문이다.

또한 조사결과 문지를 비롯한 체성 외벽에서 기단보축의 수법이 보이고 있고,

출토유물의 중심연대가 7세기를 전후하고 있어 신라성이라고 판단된다.

이후 조선시대 초까지도 사용되었다고 생각할 수 있는 유물로 분청자, 백자편 등이 확인되었고

구전되고 있는 내용으로 보아 조선시대 임진왜란 때에도 곽재우 장군이 이끄는 의병이

서쪽의 구진산성과 함께 유기적으로 이용했을 가능성이 높다.(박종익)

참고문헌:창녕 구진산성 정밀지표조사보고서(창녕군, 1997), 문화유적분포지도-창녕군-(동아문화재연구원, 2005)

=======

구진산성(昌寧九鎭山城)

경상남도 창녕군 남지읍 고곡리 산220번지 구진산 꼭대기에 위치한다.

임진왜란 당시 곽재우 장군의 의병이 구진산(해발 308m) 정상부의 자연지세를 이용해 축성한 것으로

'왜성'으로도 불린다.

성벽의 보존상태는 매우 불량하여 전체적으로 성곽의 흔적도 찾기 힘든 상태이다.

'구진'이라는 이름의 유래가 곽재우 장군이 아홉 개의 '진(陣)'을 펼쳤다하여 생긴 것과 같이

임진왜란 당시 급조한 성곽일 가능성이 높다.

구진산성은 동남쪽 아래의 고곡산성과 함께 조선시대 임진왜란 당시 서로 연관하여 전술을 펼쳤던 것으로 보이며,

의령과 함안을 마주보는 낙동강을 끼고 있다.

낙동강을 건너 창녕을 거쳐 육지로 진출하는 곡간평야를 중심으로 한 육로가 연결되고 있어,

당시 왜군을 막기 위한 방어선 중 하나였을 것으로 판단된다.

참고문헌

창녕 구진산성 정밀지표조사보고서(창녕군, 1997), 문화유적분포지도-창녕군-(동아문화재연구원, 2005)

'樂山' 카테고리의 다른 글

| 경남 고성 동해면 도고용 구절산폭포 당산 20210410 토 (1) | 2021.04.10 |

|---|---|

| 선녀와 나뭇꾼의 이야기가 숨은 선유봉, 소곡산 20210406 화 (0) | 2021.04.06 |

| 창원 구산면 금호산 월간산 20210330 화 (0) | 2021.03.30 |

| 창원 진해구 장복산, 덕주봉, 소부산, 도불산, 제황산 20210326 금 (0) | 2021.03.26 |

| 창원 성산구 동구산(새방골산280m), 뒷산(268m),뒷산(230m),갈미봉(225m..) (0) | 2021.03.23 |