창원 추산(128m), 용마산(86m), 반월산(102m) 마산의 흔적들을 찾아 20210109 토 솔로(K)

(고도표시 참고 : 추산의 경우 폰의 고도표시로 정확하지 않음 참고, 지도에는 표시 없음

용마산은 네이버지도에 85.4m로 표기)

코스 : 마산역-KT서마산지점정류소-3.15의거기념탑-몽고정(고려정)-추산정수장-마산박물관-문신미술관-회원현성지-망루()-가고파벽화구불길-은상이샘,3.15기념비-노산길-마산문예원-문창교회-용마산()-왜성흔적-6.25전몰군경충혼탑-왜성제2곽흔적-산호초등학교/회원구청-반월산-한일타운3차아파트-마산시외터미널 <11.7km/4:10>

이번 주간은 계속 영하의 날씨가 이어지더니 오늘 다행히도 정오에서 3시경까지 영상 1~2도까지 오른다고 한다.

오른손이 시려 핫팩을 늘 챙겨 다니지만 그래도 자주 사용하다보나 아리도록 시린 걸 참기가 쉽지 않았다.

눈이 쌓이는 높은 산을 피하고, 마산의 야산 공원들을 챙겨보려고 마음먹었다.

전체 동선을 계획하니 10km가 조금 넘을 것 같았다.

높이도 100m 이상 크게 오르는 일도 없으니 딱 좋은 것 아닌가.

게다가 마산행 열차는 11시가 거의 다 될 무렵에야 승차를 하니 추위에 대한 부담도 줄였다.

배낭도 없이 갈까 했는데, 기본적으로 핸드폰과 충전기, 따뜻한 물만 해도 그냥 가는 것보다 배낭하나 매고 가는 게 낫다 싶어 짐만 최소량으로 줄이고 배낭을 짊어졌다.

진해쪽으로 갈까 하다가 동선을 결정하지 못해서 일단 마산왜성을 중심으로 잡았다.

몽고정, 3.15의거탑, 회원현성지, 용마산왜성, 노산길, 문창교회, 그리고 터미널로 가는 길에 반월산..

모두가 산이랄 수 없는 조그마한 언덕의 역사 유적들이다.

10:43-11:48 경전선 화명역-마산역

12:00-12:17 64번버스 마산역광장-KT서마산지점

12:21 3.15의거탑

12:23 몽고정(고려정)

12:32 추산정수장터

12:40 창원시립마산박물관

12:44 야외조각미술관

12:56 문신미술관, 추산근린공원, 회원현성지 안내도

13:09 성터따라가다가 마산만과 시내 조망

13:15 망루

13:20 대숲길로 하산

13:37 추산정터/독립선언서 낭독한 곳

13:41 임항선 그린웨이

13:47 성호초등학교(1901년 개교)

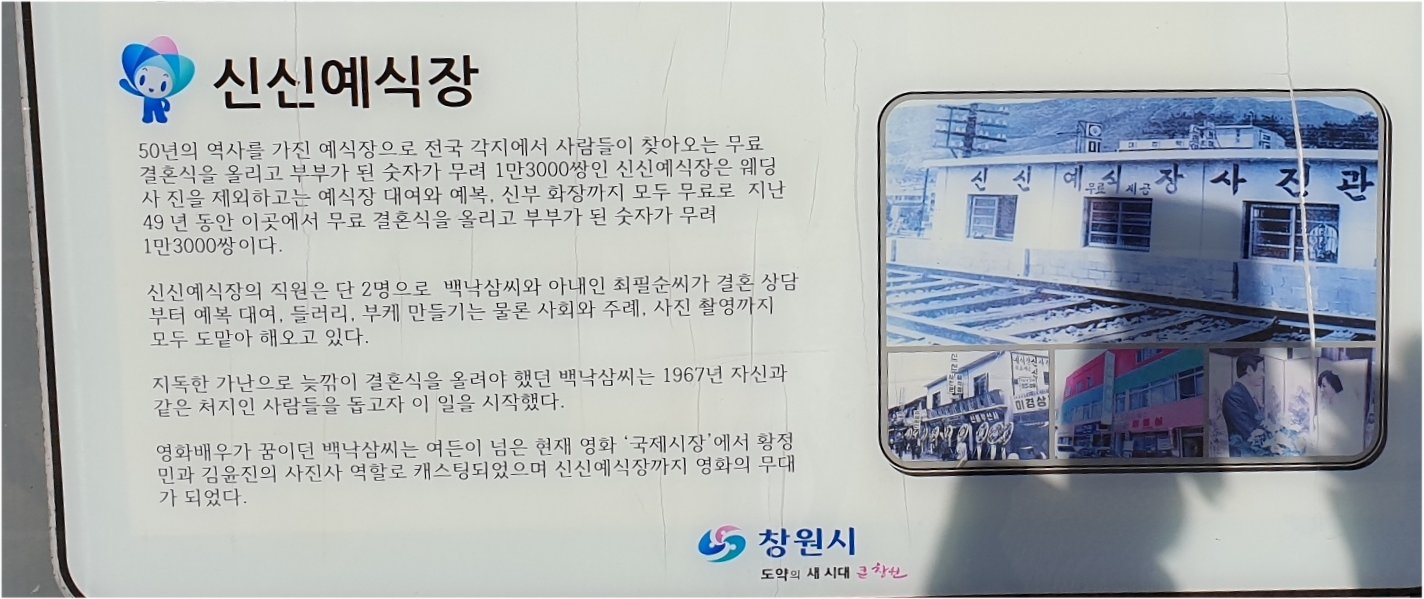

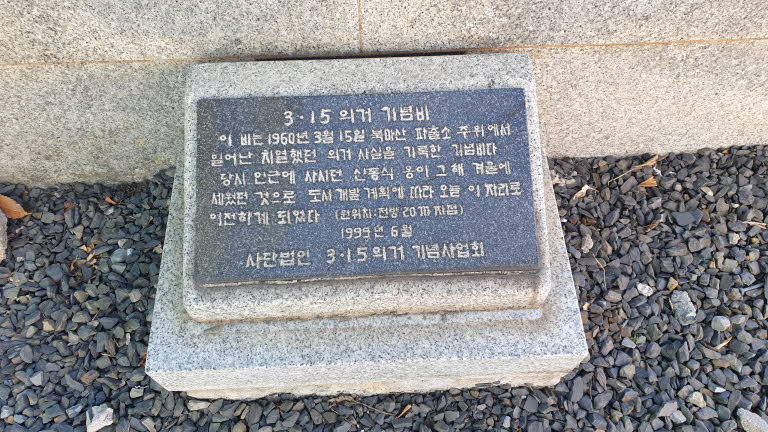

13:57 3.15의거기념비, 은상이샘

13:59 노산동 가고파거리

14:04 마산문학관 올라가는 길, 문창교회 주차장 입구

14:07 마산문학관

14:17 문창교회/초기 문창교회 예배당 표석

14:32 산호공원(용마산)산호남8길 들머리)

14:44 삼각점, 산호공원체육시설, 통신탑, 전망데크

등산로 주변에 꽃무릇을 많이 심어 두었다.

14:50 거북선 약수터/물이 나오지 않음/아마 동파 예방인 듯

14:52 시의거리/시비안내도

14:57 목발 김형윤 불망비

14:59 왜성 성과 흔적

15:01 충혼탑과 봉안각

15:04 제2곽터

15:24 용마산 관음사 입구 계단

15:37 산호초등학교 앞

15:39 회원구청 넘어가는 데크계단 옆에 반월산공원 입구 계단

15:43 삼각점, 산불감시초소

15:50 반월산둘레길 표지

15:54 정자, 반월산 정상, 정상 바로 아래 반월산체육관/유료인가..운동시설은 많이 있는데 이용자가 보이지 않네.

15:58 이정표/우로 꺾어 한일3차아파트 150m

16:02 철,동 생산지역 표지/입구 폐쇄한 작은 동굴 하나 있음

16:05 아파트 안을 거쳐 밖의 도로로 나옴

16:19 마산역 앞

16:27 마산시외버스 터미널에서 매표

16:30 터미널에서 출발

17:10 서부산터미널 도착

17:56 귀가

마산역에서 하차하여 KT서마산지점 정류소에서 하차하여 앞으로 조금만 가면 3.15의거기념탑이 있고 바로 앞이 몽고정(고려정)이 있다.

당시 일인들의 입장에서 보면 자국을 내침하려고 군사들을 모아 공격을 준비하던 곳이라는 의미와 그들은 우리를 이기지 못했다는 뜻을 담고 있을테지만, 우리는 몽고의 우물보다 고려시대의 역사를 담은 우물이라는 표현이 맞을 것 같다.

박물관과 회원현성지가 있는 이 산을 추산이라고 부르는데, 팔용산 뒤의 춘산과 대비하여 봄, 가을이라고 생각할 수 있지만 여기 추산은 계절과는 전혀 다른 의미다.

추산 騶山

추騶 마부 추

1. 마부(馬夫: 말을 부려 마차나 수레를 모는 사람) 2. 말을 먹이는 사람 3. 기수(騎手) 4. 승마 5. 원유(苑囿: 울을 치고 금수(禽獸)를 기르던 곳) 6. 말이 달리다.

추산(騶山)이 마부의 산이라는 의미라면 일리가 있다.

몽고군은 모두 기마병이 아닌가.

그러고 보니 마산(馬山)과 추산(騶山)은 서로 다른 말이 아닌 것이다.그러니 여기가 마산의 중심이며 구마산인가.

회원현을 지키던 현성이 있던 산 추산, 본래의 이름은 환주산(環珠山)인 것 같다.

몽고정을 설명한 글에 환주산을 언급했다.

고려말 그 시대의 이곳 백성들이 남의 나라의 군마가 온 산을 뒤덮고 소리치는 모습에 얼마나 경악했을까.

나라를 제대로 지키지 못하는 집권자들은 결국 망하는 모습을 보였었다.

송운대사분충서난록에서 보니 대사가 회담을 위해 서생포 외성으로 가다가 회야강변에서 잠시 휴식을 하고 있을 때 약 5천명의 왜적들이 나무를 해서 가고 있는데, 가까이 와서 칼을 휘두르고, 총을 쏘면서 위협을 하더라는 이야기가 있었다.

몽고병들은 백성들에게 행패를 부리지 않았을까.

고려시대에도 왜구의 침략이 심하던 때가 아닌가.

고려말 이성계의 군사들이 남원의 황산에서 대승을 거둔 왜구와의 전투가 있었다면 적들이 육지 깊숙한 곳까지 들어왔다는 게 아닌가.

1569년 1월 전라우도(全羅右道) 수군절도사(水軍節度使) 임진(林晉)이 흑산도(黑山島) 근해의 수적대선단(水賊大船團)을 섬멸한 공으로 가선대부(嘉善大夫)를 가자 했는데 무관에게는 말 한 필이면 된다는 문신들의 반대를 맞게 되는 일이 있었다.

이러하니 어찌 나라를 제대로 지킬 수 있었을까.

이순신의 노량해전 전사를 보면서 조정이 그를 자살하게 만든 것 아닐까 하는 의혹이 들기도 한다.

원균의 패전은 전적으로 그의 책임일까.

권율은 원균에게 볼기를 쳐서 출전하게 만들었는데 그게 작전일까.

수륙양공을 제안했었는데 내 땅에서 작전하는 것인데, 수군 단독 작전을 명한 것은 온전한 작전이었을까.

원균의 수군단은 왜의 수륙양공에 당한 것이다.

근래에 바다에서 일어나는 일들도 납득하기 어려운 점은 마찬가지다.

용마산의 왜성이 임진왜란 때 왜군이 제해권을 잡으면서 건설된 것들 아닌가.

마산왜성터를 보면서도 같은 생각이 드는데 울산왜성, 서생포왜성, 구포왜성, 증산왜성, 웅천왜성, 마산왜성, 거제, 남해, 진주, 사천,순천왜성까지 모두 바다에 접근한 곳으로 공격과 수비가 유리한 곳이며 서로 연합작전을 구사하기 유리한 곳이다.

우리 주변의 일본과 중국은 서로 바다의 패권을 위해

다투는데 우리는 중간에서 어떻게 하는가.

마산이나 부산이나 남해의 섬사람들이 거칠다는 말들을 많이 듣게 되는데 그들이 바다로 인하여 파도 때문에 거친 것이 아니라 외적의 침입에 노출되기를 수도 없이 했으니 생존을 위해 거칠어진 게 아닐까 싶다.

해양과 우주를 향하여 한없이 펼쳐가는 높은 기상을 가지고 힘을 가진 화합이 이루어지기를 염원한다.

GPX트랙 파일 첨부 :

1960년 3월15일의 선거부정을 항거하는 젊은이들의 의거를 기념하는 탑이다.

그로부터 한 갑자가 지난 후에도 역시 또 다른 대형 부정선거가 있었음을 역사는 분명히 기억하게 될 것이다.

몽고정(蒙古井)

경상남도 문화재자료 제82호.

이 지역에서는 ‘고려정(高麗井)’ 또는 ‘광대바위샘’이라고도 불리고 있다.

고려말 1281년 중국 원나라 세조가 두 차례의 일본 정벌에 실패한 뒤, 같은 해 10월 지금의 창원 마산합포구 추산공원 일대의 환주산(環珠山)에 군사를 배치하고, 진(鎭)을 설치 하였다.

고려 원종 당시 합포(合浦)이던 이 지역에 일본원정을 앞둔 몽고군이 주둔하면서 군마의 마실 물을 공급하기 위해 만든 우물로 추정.

몽고정이라고 쓰인 비석은 1932년에 일본인 단체인고적보존회가 세운 것.

지름 1.7m, 깊이 6∼7m 정도이다.

700여년이 지난 근래까지 인근주민의 식수로 사용되었었으며, 물맛이 좋아서 술이나 간장제조에도 이용되고 있다

추산정수장

현재 이곳 마산박물관 일대 언덕에 위치하였으며, 1930년 일제에 의해 준공되어 1984년 마산 칠서정수장 완공 후 폐쇄되었다.

일제강점기인 1930년 지금의 마산박물관이 있는 이 언덕에 마산최초의 정수장이 세워졌다.

침전지와 배수지를 갖춘 추산정수장은 팔용산 봉암저수지의 물을 마산사람들에게 고급하는 역할을 하였다.

1941년 마산봉암저수지 도수관 위치도를 보면 추산정수장까지 시내 봉암동→오동동→남성동을 통과하는 도수관을 땅 속에 매립하여 물을 수송하였다.

이 때 봉암저수지(해발328m)와 추산정수장(해발40m)의 높이 차에 의한 자연유화식(물의 낙차)으로 기계 압력 없이 물을 공급하였다.

저수지를 시작할 때는 1만6천명을 예상하고 공사를 했었짐나 1941년 발간된 '약진 마산의 전모'라는 책에 의하면 수돗물루 먹는 사람은 4천명이고 가구수는 800가구라고 기록되어 있는 것으로 보아당시 마산에 사는 일본인은 5천여명으로 신마산에 있는 중산층 일본인들이 수도를 이용한 것으로 보인다.

또한 당시 수도를 공급하려면 엄청난 돈이 들어가고 조선사라들의 일반적인 하루 평균 일급이 70전, 한달 월급이 21원이었는데 수도의 기본요금이 1원20전 정도로 일반 노동자들의 이틀치의 일료에 해당하기 때문에 조선사람들은 사용할 수 없는 수도요금이었다.

문신 : 1923.1.16 - 1995.5.24

경남 마산 출생의 조각가, 화가

회원현성지[會原縣城址]

경남 창원시 마산합포구 자산동 산17-1

경상남도 창원시 마산합포구에 있는 고려전기 에 축조된 포곡식성의 성곽터. 시도기념물.

회원현성지는 무학산 남쪽 기슭에 돌출한 해발 143m의 낮은 야산의 서남쪽 계곡을 둘러싸고 있으며, 11세기 이전 고려시대 초기에 축성된 포곡식성이다.

'자산산성(慈山山城)'이라고도 하는데, 남북을 장축으로 한 장타원형을 하고 있다. 과거 성내인 시립박물관 일대를 지나서 남쪽으로 연결되는 동벽 체성부는 박물관 앞쪽을 관통하는 도로의 개설로 인해 일부 구간이 단절되었지만, 도로구간을 제외하면 그 남쪽으로 연결된 구릉의 사면을 지나서 몽고정 뒤쪽까지 체성부가 남아 있음을 확인할 수 있다. 현재 남아 있는 성의 둘레는 정상부를 기준으로 약 620m이고, 시립박물관 앞 관통도로 아래 잔존하는 체성부는 약 150m이다. 폭은 4.3m∼5.2m이고, 잔존하는 최고의 높이는 4.5m 정도이다. 현재 경상남도 기념물 제88호로 지정되었다.

회원현성지는 삼국시대에는 골포현(骨浦縣), 고려시대에는 합포현(合浦縣)·회원현(會原縣)의 치소(治所)로 사용되었다. 특히 고려시대 때에는 원(元) 세조(世祖) 쿠빌라이에 의해 정동행성(征東行省)이 설치되었으며, 일본을 공격하기 위하여 여몽연합군의 출발지와 주둔지로서 매우 중요한 역할을 수행하였다. 조선시대에는 합포성(合浦城)으로 이전하기 전의 절도사영(節度使營)으로서도 그 기능을 수행하였다.

회원현성지는 1988년과 2004년에 시굴조사가 이루어졌으며, 이것을 바탕으로 2005년에 발굴조사가 실시되었다. 그 결과 아직까지 경남지방에서는 조사의 사례가 부족한 판축토성이 확인되었고, 아울러 시기별로 다르게 확인되는 기단석축 양상, 내·외벽에서 확인되는 영정주흔, 내벽의 석축으로 쌓은 축조구분점, 내황, 수혈건물지 등과 각종 다양한 문양과 명문이 확인되는 기와편 등의 유물이 집중적으로 출토되었다.

회원현성 체성(體城)의 축조과정은 초축 이후 적어도 2차례 이상의 수·개축이 이루어졌으며, 축조시기에 따라 축조수법이 약간씩 차이가 있는 것이 확인되었다. 그리고 판축의 두께는 5~15㎝ 내외로 일정하게 나타나고 있는데, 이것은 현재까지 확인되는 경남지역 토성의 판축 두께와 동일하며, 기단석축은 석축령이 총 3차례 확인되었다. 또한 판축구간은 약 4m 내외인데, 이것은 초축단계에서 뿐만 아니라 1·2차의 수·개축에서도 같은 양상이며, 하나의 판축구간은 4m로 이루어졌음을 알 수 있다.

회원현성의 내벽 겉쌓기한 석축에서는 초축과 중축의 축조구분점이 확인되고 있으며, 이것은 4m 간격으로 조성된 목주의 길이가 대략 1~1.5m를 넘지 못하고 2단으로 나누어져 있다. 또 초축과 중축시에 목주를 받치거나 둘러싼 석재의 양상과 4m 구간마다 체성부와 직교하게 축조되어 있는 내벽 축조구분 석렬에서도 상하의 축조시기 차이가 확인되고 있다.

회원현성 내부에서는 건물지의 일부로 추정되는 석축시설이 동벽 체성부 내벽에서 확인되었으며, 여기에서 명문기와 편들이 출토되고 있다. 또 북쪽 정상부에는 남향으로 폭 25∼30㎝, 길이 2.2m의 배수시설을 구비한 약 3.3m의 석축시설이 남아 있다. 이 건물지는 장대나 금당, 사당과 같은 건물이 조성된 것으로 보인다.

내벽 조사구간에서는 단면 ‘U’자 상의 구상유구가 일부 확인되고 있으므로 부분적인 내황이 확인되었고, 북벽과 북문지 주변에서 외황의 흔적이 확인되고 있어 내황과 외황을 모두 갖춘 성곽으로 추정하고 있다. 또한 출토 유물은 대부분이 기와이며, 평기와는 어골문이 주류를 이루고 있다.

회원현성의 축조시기는 전체적인 유물의 출토 양상을 고려하면 적어도 고려시대 초에는 이미 축조되어 있었던 것으로 추정된다. 출토된 명문기와 가운데 '정풍이년정축(正豊二年丁丑)'명 기와는 1157년(의종 11)에 해당한다. 또한 의춘현(宜春縣)은 의령의 별칭으로 1018년(현종 9)에 지금의 진주인 강양군(江陽郡)의 속현으로 삼았다는 기사를 참고한다면 적어도 11세기 이전에는 회원현성이 축조되었음을 알 수 있다. 또한 이 명문기와들이 1차 수축 성벽과 2차 수축 성벽에서 확인되는 것을 감안한다면 초축의 판축토성 연대는 통일신라시대까지 좀 더 올라갈 수도 있을 것으로 추정된다.

그리고 11세기 현종대를 전후한 시기에 수·개축이 한 차례 이루어진 것으로 추정된다. 또한 14세기 어느 시점에 또 다시 수축 내지 기와의 수즙(修葺)이 이루어진 것으로 추정되지만, 내벽의 일부에서만 확인되는 양상이라 전면적인 수·개축으로 단언할 수 없는 것으로 판단된다. 이후 회원현성은 14세기 말에서 15세기 초에는 이미 폐성이 되었을 것으로 추정된다.

1281년(충렬왕 7)에 여몽연합군이 2차로 일본을 정벌할 때 충렬왕이 환송을 위하여 3개월 동안 합포에 머물렀다. 이것을 참조한다면 적어도 회원현성지에는 왕실의 별궁(別宮)과 같은 시설이 상존하고 있었을 것으로 추정하고 있다.

회원현성지는 삼국시대 이후 오랫동안 이 지역에서 치소의 기능을 수행하였던 치소성(治所城)으로써의 중요한 위치를 차지하고 있다. 그리고 고려시대와 조선시대에는 정동행성과 절도사영이 위치하는 등 행정적·군사적으로 중요한 역할을 수행하였다.

[네이버 지식백과] 회원현성지 [會原縣城址] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

추산정(騶山亭)터

추산정(騶山亭)이라는 정자가 있던 장소로 대략 250~300년 전에 세워졌다고 전해진다.

일제초기 추산 일대는 숲과 고목이 우거져 구마산 주민들의 하절기 납량처로 여름에는 피서객이 모여들었으며 활쏘기, 백일장 등 사람들이 즐겨 찾는 문화공간으로 활용되었다.

특히 일제강점기에는 시국강연회를 비롯한 각종 민족운동을 위한 모임도 거행되었으며, 무엇보다 1919년 마산 3.1독립만세운동은 3월 3일 이곳에서 김용환이 독립선언서를 군중에 배포하는 일로 시작된 것으로 역사적 의의가 깊은 장소다.

마산임항선(馬山臨港線)

마산항 제1부두선(馬山港 第一埠頭線) 또는 마산임항선(馬山臨港線)은 경전선 마산역에서 마산항역을 잇는 총연장 8.6km인 한국철도공사의 철도 노선이었다. 2012년 1월 26일에 폐선되었다.

1905년 마산선 삼랑진 ~ 마산포 구간이 개통하면서 영업을 시작하였다. 당시의 마산역이 항만과 인접한 자리에 위치해 있어, 마산선 개통 이후 1923년에 경남선 마산 ~ 군북 구간이 개통하면서 노선이 마산 시내로 깊숙히 들어갔다 나오는 V자 형태의 기형적인 구조가 되었다.

그러나 1977년 12월 15일 당시 도시화가 이루어지지 않았던 석전동 일대에 신축된 통합 마산역으로 여객 기능을 이전하면서, 경전선 또한 직통 형태의 선형으로 도심 외곽으로 이설되었다. 이설되면서 경전선은 무려 10km가 단축되었으며, 이설 과정에서 옛 마산역 ~ 창원 방향 이설 선로 합류지점에 이르는 기존 선로는 모두 철거되어 중앙로(현재의 3·15 대로) 건설 부지로 활용되었으며, 옛 마산역 ~ 중리 방향 노선은 통합 마산역과 옛 경전선 선로를 잇는 함안제2가도교를 건설하는 등의 일부 선형 조정만을 거쳐 현재의 마산항제1부두선으로 재편되어 마산항으로 석탄이나 군수물자등을 운반하는 화물전용 철도 노선으로 활용되기 시작하였다. 그러나 도로 교통의 발달로 활용도는 낮아졌으며, 이러한 영향으로 2007년에 이르렀을 때에는 월 평균 6~8회의 화물열차 운행에 수송화물량 또한 연간 2만 톤(t)을 밑도는 것으로 나타났다.

또한 1970년대 이후 마산시내의 도시화가 급격하게 진행, 팽창되면서 마산 임항선 인근으로 수많은 주택가와 상권 지역이 형성되면서 평면교차 건널목이 총 8.6km의 구간 가운데 무려 9개에 이르렀고, 구 교원역 부근에 위치한 '북마산시장'은 열차가 잘 운행되지 않는 점 때문에 노점상이 선로까지 점거하게 되면서 열차 통행에 있어 매우 어려움을 주는 단계에 이르게 되었다.

경전선의 복선전철화 공사의 일환인 마산역과 중리역을 잇는 석전터널의 공사가 완료된 이후, 마산항제1부두선은 함안가도교 철거로 인해 2011년 2월 이후에 완전히 폐선 되었다. (구)마산시는 석전터널 개통 이후 또다른 폐선이 되는 경전선 본선의 서마산 도심통과구간과 더불어 녹지공간을 조성하는 '철길 40리 숲길 조성' 계획, 일명 《그린웨이》 사업을 2009년 10월 21일에 발표하였으며, 특히 마산역과 마산항을 잇는 75,570㎡에 이르는 마산항제1부두선 부지 전체를 야마시타 린코센 프롬나드처럼 2015년까지 공원화하기로 하였다.

이 자리가 천수각의 터라고 한다.

추산(騶山)이 곧 마산(馬山) 아닌가....

'樂山' 카테고리의 다른 글

| 창원 진해 밤갓산, 남산 웅천왜성, 제덕산, 제덕토성, 제포성지, 사화랑산, 성실봉 20210120 수 (0) | 2021.01.20 |

|---|---|

| 통영 마파산(종현산192m) 동래산(103m) 수륙마을해변길 20210116 토 (0) | 2021.01.16 |

| 울산 우불산 대운산 20210105 화 (0) | 2021.01.05 |

| 울산 화장산 배읍봉 <용천북지맥> 20210102 토 (0) | 2021.01.02 |

| 창원 저도 용두산 20201229 화 (0) | 2020.12.29 |