남원 황산-정산, 피바위, 황산대첩비지, 가왕송홍록생가...황산대첩비

20200606 토 솔로 (R&L)

07:10 화명-남양산-지리산IC경유-황산대첩지 피바위 답사-황산대첩비지-가왕송홍록 생가, 김초희 살던 곳-

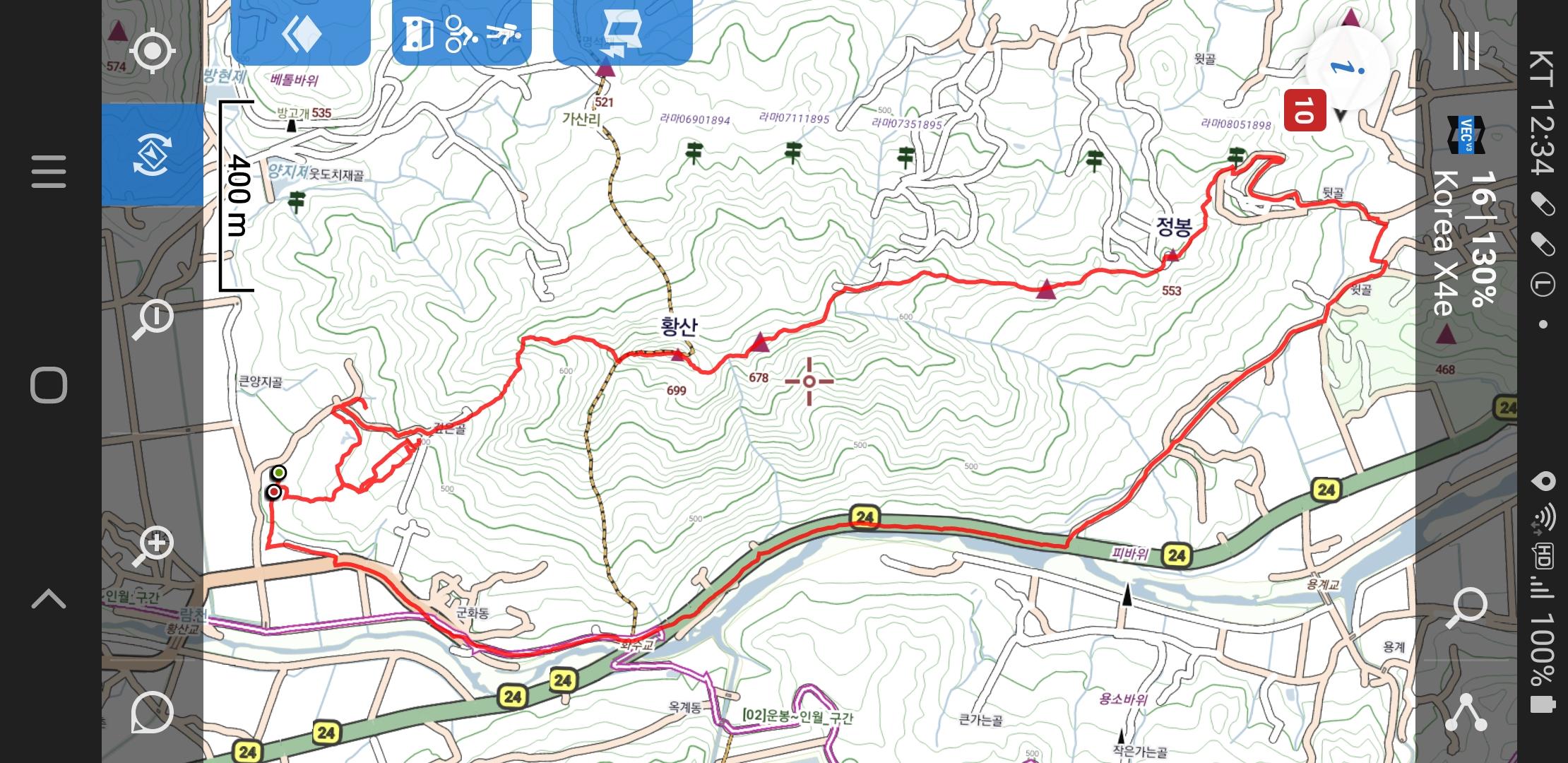

산행 코스 : 국악성지주차장-송씨네묘역, 맨위쪽은 옥보고의 묘(생몰연대도 모르는데...) 다시 내려가서 김초희 묘역-임도-지능선-황산정상(정상석, 삼각점 697m)-정산정상(표지 일체 없이 스쳐 지나감)-마을길 지나 우측 도로따라 이동-피바위 건너편 도로-도로 이동-황산정 입구 삼거리-국악전수관삼거리-국악전수관

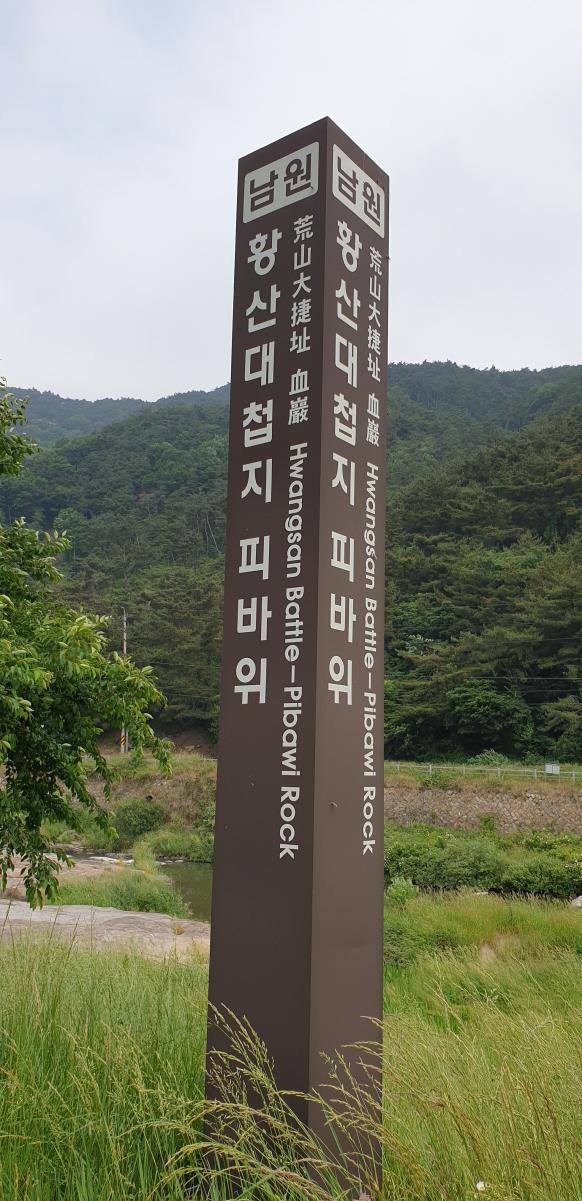

10:20-30 피바위

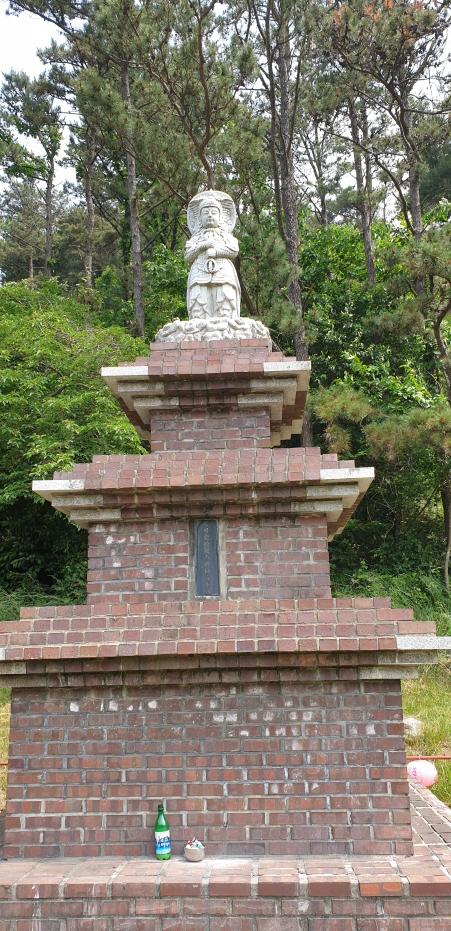

10:40 부층탑

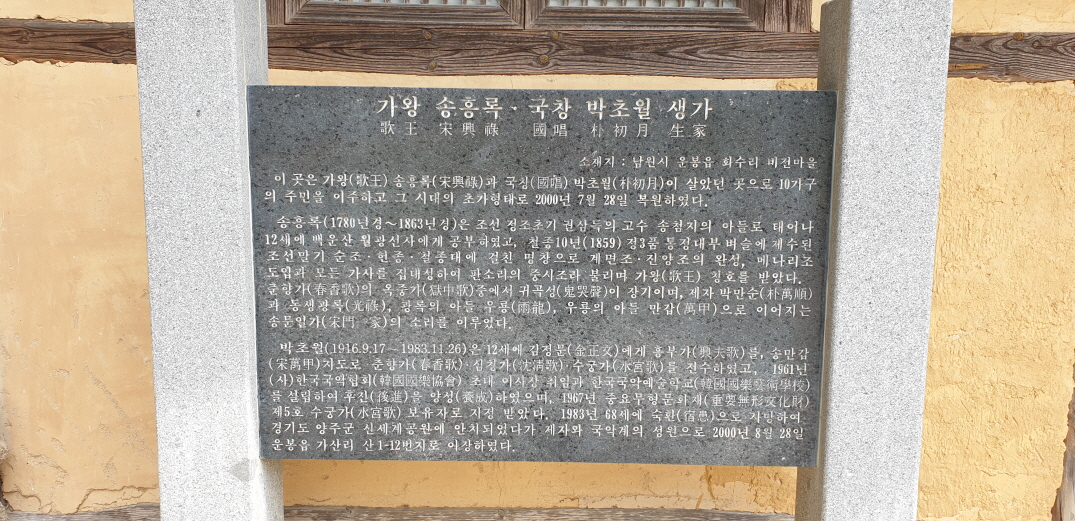

10:45-50 비전마을 송흥록생가

10:55-11:10 황산대첩비지

11:20 국악성지전시관주차장

11:50 가왕송홍록묘 - 옥보고의 묘

12:03 국창김초월묘

12:36 철계단

12:41-13:27 황산정상(695m),삼각점, 휴식

(황산정상에서 정산까지 가는 동안 '황산100', '황산99'...'황산45', 황산125', '동복오씨' 등의 4㎝×18㎝ 정도의 코팅 시그널이 보이는데 정상에 100, 내려가면서 5~15m 정도의 불규칙한 간격으로 붙여 두었는데 가끔 보이는 '동복오씨'라는 시그널은 오래된 듯 글씨가 뚜렷하지도 않다. 그래도 그것들이 길잡이가 되기도 한다)

13:57 정봉 정상(), (표지 없음, 코팅지 뜯어진 흔적 있음)

14:13 철탑

14:15 임도

14:32 농가, 논둑을 따라 마을 도로로 이동

14:49 24번도로 만남

14:53 물 뺀 보, 이 보를 건너면 여기서 피바위까지 가깝다. 누군가 줄을 매어 두었다. 내려갈 수 있도록..

14:56 피바위 건너편 도로(인월초등학교가 세운 위험 수영금지 안내판이 글씨가 바랠 정도)

15:06 군화동정류소, 부층탑

15:13 황산정 입구, 느티나무 정자옆에 비석

'오덕준장군공적기념비'가 안내 없이 세워져 있다.

15:25 주차장/원점

황산 탐방구간 GPX 트랙 파일 첨부 : 첫째는 국악전수관에서 원점 황산정산 로커스 트랙,

둘째는 피바위, 황산대첩비지, 송홍록,박초월 생가, 국악전수관-송씨네 묘역, 김초월묘역-황산,정산 등산로, 산길샘 트랙

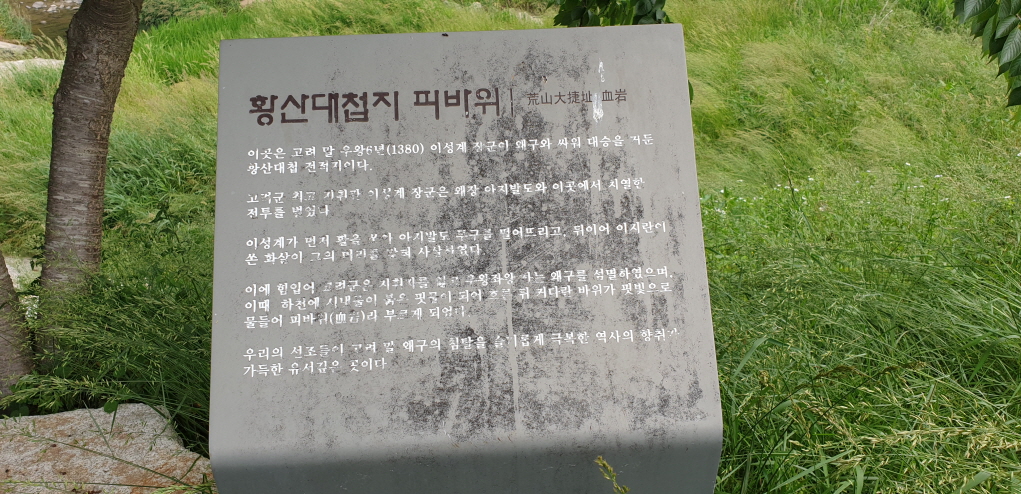

황산대첩지 피바위

고려말 우왕 6년(1380) 이성계 장군이 왜구와 싸워 대승을 거둔 황산대첩지.

고려군의 최고 지휘관 이성계 장군은 왜장 아지발도와 이곳에서 치열한 전투를 벌였다.

이성계가 먼저 활을 쏘아 아지발도의 투구를 떨어뜨리고, 뒤이어 이지란이 쏜 화살이 그의 머리를 쏘아 사살하였다.

이에 힘입어 고려군은 지휘자를 잃고 우왕좌왕하는 왜구를 섬멸하였으며 이 때 하천이 붉은 핏물이 되어 흐른 뒤 커더런 바위가 핏빛으로 물들어 피비위[血岩]라 부르게 되었다고 한다.

<태조 이성계의 발자취>

경기전과 오목대

진안마이산과 몽금척

남원황산대첩과 피바위

순창회문산 만일사와 고추장 설화

임실 성수산 상이암과 삼천동비

동편제·서편제·중고제의 음악적 차이

판소리 음악의 구성

저자 최종민 (한국정신문화연구원 교수 역임)

판소리도 문화의 한 부분으로 다른 문화와 밀접한 관계를 가지고 발달하는 것이니까 지역에 따라 그 스타일이 다를 수 있다.

특히 판소리가 크게 발달한 호남은 동·서의 문화가 서로 다른 특징을 갖기 때문에 농악도 우도 농악(서쪽)·좌도 농악(동쪽)이 다르게 발달해 있고 민요나 판소리도 동·서가 서로 다르게 발달해 있다. 동쪽은 지리산을 경계로 경상도와 접해 있어서 산촌의 지리적 특성과 경상도의 문화적 특성을 함께 가지고 있고 서쪽은 평야 지대가 많고 바다에 접해 있어서 그런 환경과 관계 있는 문화가 발달하게 되었다.

그래서 동편제 판소리는 운봉·남원·구례·곡성 등의 섬진강 동쪽 지역에서 발달하게 되고 소리는 대마디 대장단을 선호하며 잔 기교보다는 소리 자체를 통성으로 꿋꿋하고 튼실하게 내며 소리의 끝이나 아니리의 끝을 여운 없이 탁 그치며 마친다. 그래서 쇠마치로 내리치듯이 마친다고도 한다. 그런 인상 때문에 우조적이라고 말하기도 한다. 한편 서편제는 익산·고창·광주·나주·목포 등지에서 발달하게 되고 소리는 애절하고 기교적이고 붙임새도 다양하고 소리의 꼬리도 길어져서 동편제 소리와는 훨씬 다른 아기자기한 맛이 있다.

중고제는 경기·충청 지역을 중심으로 발달한 판소리 스타일이다. 경기·충청 지역은 사투리부터가 전라도와는 다르다. 또 음악 언어의 기본이 되는 민요의 토리도 다르다. 때문에 경기·충청 출신들이 판소리를 하면 자연 그 소리의 투가 다르게 될 것이고 그래서 호남 소리인 동편이나 서편과 다른 중고제를 형성하게 된 것이라고 생각하면 된다. 한때는 경기·충청 출신의 명창들이 많아서 중고제가 크게 발전했었지만 지금은 상황이 많이 달라졌다. 일제 시대 이후 교통이 발달되면서 지역적 특성이 강했던 동·서편제의 소리도 새로운 국면을 맞게 된다.

본래는 지역과 사사 계보가 거의 일치했었기 때문에 동편 지역 출신은 동편 소리를 하게 되어 있었지만 교통이 편리해지니까 동편 지역 출신도 서편 소리를 배우게 되고 한 사람이 여러 제의 소리를 배울 수도 있게 되어서 사사 계보가 막 뒤섞이게 되었다. 그래서 지금은 동편제나 서편제를 하나의 음악 양식으로 이해해야지 어느 지역에 국한한 지역적 스타일로 이해해서는 안 되는 시대가 되었다. 오늘날은 크게 보았을 때 온통 서편 계통의 소리가 보급되고 있어서 동편 소리는 그 명맥이 끊어질 형편에 놓여 있고 동·서편제의 장점을 결합한 보성 소리 같은 것이 유행하는 시대가 되었다.

[네이버 지식백과] 동편제·서편제·중고제의 음악적 차이 - 판소리 음악의 구성 (판소리의 세계, 2000. 2. 25)

========

운봉읍과 동면을 가로지르는 남천을 국립종축장 앞에서 다리로 건너면 잘 자란 소나무들이 늘어서 있는 숲길을 지나 황산대첩비터에 이르는데, 이 일대가 비전(碑殿)마을이다.

판소리 동편제의 창시자인 송홍록과 그의 아우로서 형의 고수로 지내다가 뒤에 형에 버금가는 명창이라는 소리를 들은 송광록이 바로 이 마을 태생이며, 판소리의 여류 명창 박초월(朴初月, 1915~1983)이 태어나고 소리를 가다듬은 곳이다. 판소리 200년사에서 가장 많은 제자를 길러냈으며 가중독보(歌中獨步)라 할 정도로 판소리계의 독보적인 지위를 차지하고 있는 송만갑(宋萬甲, 1865~1939)도 비록 구례에서 태어났지만 송광록의 손자이니 이곳과도 무관하지 않아, 비전마을은 명실공히 판소리 동편제의 탯자리로 불리고 있다.

해학과 풍자와 특유의 음조로 가장 한국적인 음악이라고도 하는 판소리가 언제 형성되었는지 분명하게 알기 어려우나 판소리의 발전은 19세기에 급격히 이루어졌으며, 특히 대원군은 판소리를 좋아해 판소리 광대의 지위를 명창으로 높여주는 데 결정적인 역할을 했다고 한다.

판소리는 원래 열두 마당(마당은 작품 한 편을 이르는 말)이었는데, 오늘날에는 신재효(申在孝, 1812~1884)가 정리한 「춘향가」 「심청가」 「흥부가」 「수궁가」 「적벽가」 「변강쇠가」 등 여섯 마당이 전해지고 있으며, 이를 부르는 명창의 출신지역, 창법, 조의 구성에 따라 크게 동편제와 서편제로 나누고 있다.

흔히 섬진강을 중심으로 동쪽 지역인 남원·순창·구례에 전승된 제를 동편제, 서쪽 지역인 광주·나주·담양·보성 등지에 내려온 소리를 서편제라 하지만, 교통이 발달해 소리꾼들이 두 지역을 오가며 공부하면서 지역으로 나누는 것은 유명무실해져가고 있다. 자연히 제의 구분은 부르는 이의 개성, 곧 소릿결을 따라 나누는 것이 더 설득력 있게 받아들여지고 있다. ‘가왕’(歌王)으로 불렸던 송홍록 가문의 송만갑으로 이어져 내린 남성적인 소리를 동편제, 박유전·정정렬·박동실로 이어지는 여성적인 소리를 서편제라 부르는 것이다.

판소리 동편제의 본고장인 남원은 예로부터 활을 쏘고 지리산을 오르며 북을 치는 풍류를 모르면 남원 사람이 아니라고 할 정도로 풍류를 즐기던 고장이다.

[네이버 지식백과] 동편제의 탯자리 (답사여행의 길잡이 6 - 지리산 자락, 초판 1996., 16쇄 2009., 한국문화유산답사회, 김효형, 박종분, 김성철, 유홍준, 정용기)

=

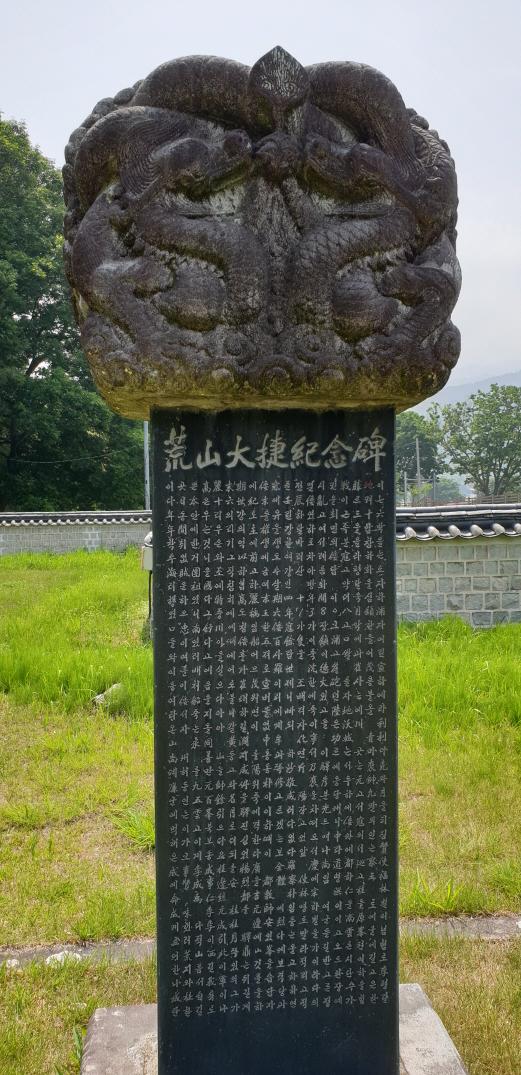

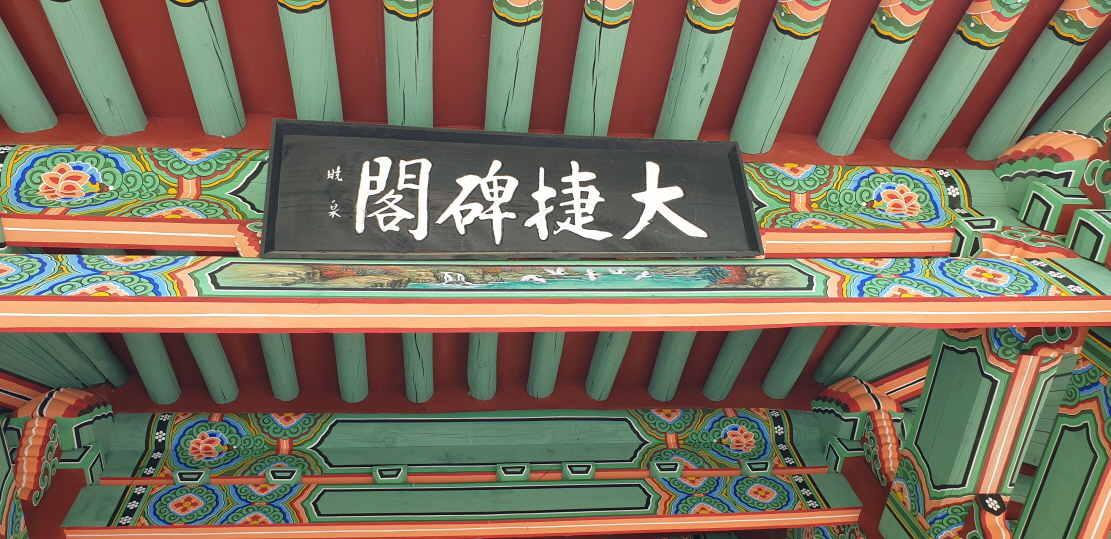

황산대첩비(荒山大捷碑)

조선을 건국한 태조 이성계가 고려 우왕 6년(1380)에 이곳 황산에서 왜구를 크게 무찌른 업적을 기리기 위해, 선조 10년(1577) 왕명을 받아 이곳에 황산대첩비를 건립하였다.

현종 8년(1667) 비각 건립, 고종 19년(1882) 고쳐 지음, 이 때 어휘각 창건,

일제강점기에 비문을 쪼아 대첩비를 파괴,

1957년 비문을 다시 새겨 본래의 좌대에 세우고, 1973년에 보호각 세움.

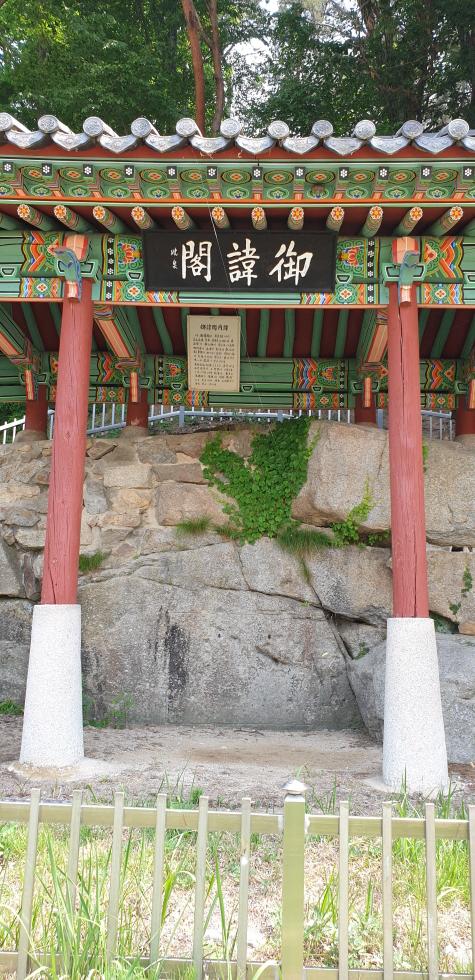

어휘각(御諱閣)

이 어휘각은 조선 태조 이성계 장군이 황산대첩(고려 우왕 6년, 1380)이 자기 혼자만의 공이라기보다는 여러 사람의 공으로 큰 승리를 거두었다는 성지를 석벽에 새긴 유적이다.

오랜 세월이 흐르는 동안에도 뚜렷하였던 그 성적(聖跡)이 일제의 한민족 문화말살정책에 따라 본 비전을 폭파하고 철정으로 쪼아버려 현재 그 잔영만 남아 았는 것을 1973년 어휘각을 건립하여 보호하고 있다.

옥보고[玉寶高]

생몰년 미상. 신라 경덕왕 때의 거문고의 대가.

통일신라사회의 귀족층인 육두품(六頭品) 출신이며, 사찬(沙飡) 공영(恭永)의 아들이다.

지리산(地理山 : 智異山)의 운상원(雲上院)에 들어가서 50년 동안 거문고를 배워 익히고 스스로 거문고를 위한 새로운 가락 30곡을 지었으며, 그의 금도(琴道)를 속명득(續命得)에게 전해줌으로써 신라 땅에 거문고의 전통을 뿌리내리도록 큰 공헌을 하였다.

경상북도 금오산(金鰲山)에 있는 금송정(琴松亭)은 옥보고가 거문고를 타던 곳이라고 『세종실록』 지리지와 『신증동국여지승람』에 전한다.

옥보고가 지은 30곡이 다음과 같이 『삼국사기』에 전해오나 어떠한 음악인지는 알 수 없다. 상원곡(上院曲) 1, 중원곡(中院曲) 1, 하원곡(下院曲) 1, 남해곡(南海曲) 1, 기암곡(倚嵒曲) 1, 노인곡(老人曲) 7, 죽암곡(竹庵曲) 2, 현합곡(玄合曲) 1, 춘조곡(春朝曲) 2, 추석곡(秋夕曲) 1, 오사식곡(吾沙息曲) 1, 원앙곡(鴛鴦曲) 1, 원호곡(遠岵曲) 6, 비목곡(比目曲) 1, 입실상곡(入實相曲) 1, 유곡청성곡(幽谷淸聲曲) 1, 강천성곡(降天聲曲) 1이다.

[네이버 지식백과] 옥보고 [玉寶高] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

=

박초월 [朴初月]

출생 - 사망 1913 (또는 1917)년 ~ 1983년

본명은 삼순(三順). 아호는 미산(眉山). 전라남도 순천에서 태어나 전라북도 남원시 운봉면 갈계리에서 성장하였다. 김정문(金正文)·송만갑(宋萬甲)에게서 판소리를 배웠고, 임방울(林芳蔚)·정광수(丁珖秀)에게서도 배웠다.

선천적으로 타고난 좋은 목소리에 성량도 풍부하여 일찍부터 이름을 떨쳤다. 1930년 전주에서의 전국남녀명창대회에서 1등을 한 뒤 여러 음반회사와 계약을 맺고 「흥보가」·「심청가」·「춘향가」등을 취입하였다.

상경하여 조선성악연구회(朝鮮聲樂硏究會)에 참가하여 여러 선배명창들과 창극운동에 참여하였다. 광복 후 여성국극동지사(女性國劇同志社)를 창단하였고, 1955년에는 현재의 서울국악예술학교의 모체인 한국민속예술학원을 박귀희(朴貴姬)와 함께 설립하고 교사로서 많은 신인을 양성하였다.

1966년부터는 집에 당대의 명창 156위의 신주를 모셔놓고 매년 제사를 지내는 정성을 보였다. 1964년 10월에 중요무형문화재 제5호 「춘향가」의 보유자로 지정을 받았고, 1973년 11월에는 「수궁가」의 보유자로도 지정을 받았다.

장기는 「춘향가」와 「심청가」인데, 조순애(曺順愛)·한농선(韓弄仙)·성우향(成又香)·남해성(南海星)·조통달(趙通達)·전정민(全貞珉)·김봉례(金鳳禮) 등이 그의 소리를 계승하였고, 이 중 조통달·남해성·전정민·김봉례 등은 그의 후계를 담당하였다.

「춘향가」와 「수궁가」일부가 음반으로 남아 있다.

[네이버 지식백과] 박초월 [朴初月] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

황산[荒山] (높이 697m)

전라북도 남원시 운봉읍·아영면·인월면에 걸쳐 있는 산으로, 고려 말 황산대첩의 현장이었다.

높이 697m이다. 전라북도 남원시 운봉읍과 아영면, 인월면에 걸쳐 있다. 기반암은 편마상 화강암으로, 화강암으로 이루어진 주변의 분지가 침식작용에 의해 점점 깎이면서 황산은 산지(山地)로 남게 되었다.

예로부터 운봉분지(운봉읍·주천면에 형성된 분지)는 교통의 요충지로서 전략적으로 중요했던 지역이었는데 황산은 덕두산과 함께 남원 동부에서 서부로 넘어오는 외적을 막았던 목이었다. 황산 남사면과 덕두산 사이는 폭이 좁은 데다 남천(람천)이 흘러 전략적 요충지가 되었다.

황산은 1380년(고려 우왕 6) 삼도순찰사로 임명된 이성계(조선 태조)가 왜적을 대파한 황산대첩(荒山大捷)의 격전지이기도 하다. 황산 인근의 남원시 운봉읍 화수리 344-2번지에 사적 제104호로 지정된 황산대첩비지(荒山大捷碑址)가 있다.

[네이버 지식백과] 황산 [荒山] (두산백과)

========

예전부터 운봉은 교통의 요충지로 전략적으로 중요했는데 특히 황산은 마주한 덕두산 자락과 함께 동부에서 서부로 넘어오는 외적이나 세력을 막았던 목이었다. 황산의 남사면 부층탑이 있는 덕두산 자락의 옥계동 화수교 사이는 폭이 겨우 75m 정도로 좁은 동시에 남천이 흐르고 있어 전략적 요충지가 되었다.

바로 이곳에서 황산대첩이 일어났다. 1380년(우왕 6) 9월, 금강 어귀에서 출몰한 왜구들은 최무선의 최신 화포 공격을 받아 퇴로가 막히자 육지로 상륙하여 충청도를 거쳐 함양까지 들어갔다가 다시 지리산을 넘어 운봉 인월역에 주둔하면서 서쪽의 광주를 거쳐 도망가려 하였다.

이때 삼도순찰사인 이성계가 군대를 거느리고 왜구의 퇴로를 차단한 다음 왜장 아지발도를 사살하고, 밤새 달아나는 왜구를 섬멸했다. 왜구의 섬멸로 핏빛이 어려서 지금의 피바위가 되었다고 한다. 그 뒤 1577년(선조 10) 운봉현감 박광옥이 화수리에 황산대첩비를 건립하였다. 일제강점기 때 일본인들이 파괴하여 일부 파편만 남았으나 1957년에 중건하였다.

[네이버 지식백과] 황산 [荒山] (한국향토문화전자대전)

=

도로에 내려서면 다시 볼 수 있는 피바위, 안내는 건너편에 있다.

여기서 줄을 잡고 내려간 흔적이 있다.

'樂山' 카테고리의 다른 글

| 밀양 칠탄산 20200612 금 (0) | 2020.06.12 |

|---|---|

| 경주 큰갓산 한바퀴 20200610 수 (0) | 2020.06.10 |

| 천안 태학산 태화산 아산 배방산 (0) | 2020.06.02 |

| 하동 연대봉 깃대봉 20200530 토 (0) | 2020.05.30 |

| 임실 백이산-두만산-무제봉 20200520 수 (0) | 2020.05.20 |