대전 천비산, 단재 생가지와 기념관 20220406 수

대전 천비산, 단재 생가지와 기념관 20220406 수 (K)

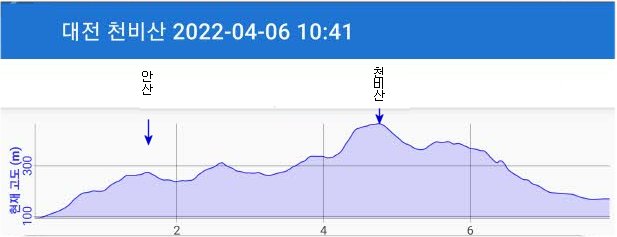

코스 : 침산동 수련교 - 대전청소년수련원 - 안산(264) - 천비산(466.1) - 대전과학기술대학교연수원 - 도리뫼정류소 - 단재교 - 단재신채호홍보관 - 단재신채호생가지 <8.9km/4:05>

시간별 이동 상황

시각/구간경과시간/전체경과시간/장소

10:40 0:00 0:00 수련교 앞

10:44 0:04 0:04 수련원 입구

10:57 0:13 0:17 수련원 대강당 위 등산안내도

11:25 0:28 0:45 안산, 삼각점

11:46 0:21 1:06 송전철탑

11:57 0:11 1:17 송전철탑

12:24 0:27 1:44 송전철탑

13:14 0:50 2:34 천비산(466), 삼각점

13:26 0:12 2:46 중암사(0.3km)갈림

13:44 0:18 3:04 산불감시시스템

14:22 0:38 3:42 농장 울 넘어, 경주최씨묘

14:31 0:09 3:51 대전과학대수련원

14:37 0:06 3:57 어남동 입석, 도리뫼 정류소

14:42 0:05 4:02 단재헌(단재기념관)/14:54관람후 단재 생가 이동

14:56 0:14 4:16 단재 생가지에서 15:00까지

15:26 0:30 4:46 15:20 백암리 출발 32번 15:26 도리뫼 승차, 버드내 201 환승

16:50 대전역에서 열차 탑승

교통편 : 화명-동대구 07:16-08:25(무궁화 4,300), 동대구-대전 0838-09:23(ktx 13,800)

대전역네거리-버드내아파트(201번), 길건너 환승/버드내아파트-서남부터미널(22번,1,250)

서남부터미널-대전청소년수련마을(택시,7,500)

도리뫼-서남부터미널(32번),버드내정류소환승/-대전역(201번, 1,250)

대전-구포 16:50-19:59, (무궁화,11,800)/(11800x2)-(30+10)%할인권적용=18,900//18900/2=9,450

* 1인 교통비 총액 : 4,300+13,800+1,250+7,500+1,250+9,450(11,800할인미적용시)=37,550(39,900할인미적용시)

고도표

|

|

샛고개 위치, 이정표에 샛고개가 몇 차례 보이는데 물을 건너야 한다.

샛고개(새고개)에 34번 버스가 정차하는 샛고개 정류소가 있다.

서남부터미널에서 44분 간격으로 출발하는 버스다.

대전 근교의 등산객들에게는 매우 유용한 구간이지만

기차 등의 대중교통 이동 시간이 많이 소요되는 이유로 서남부터미널에서 택시를 이용했다.

전날 모든 준비를 하고는 도로뷰를 통하여 들머리의 확인을 하다가 이 부분의 사진을 보니 양면에 노란색 안내판이...

''...무단출입을 통제합니다....."

무슨 코로나 경고판인가 했는데

차량통제로 해석하고 진행하기로 했다.

대전광역시 중구청이 세운 산행안내도는 수련시설 앞에 있다.

대강당 쪽으로 올라가는 길이 있다.

천비산은 만인산에서 산줄기가 북서쪽으로 달리다 어남산(465.5m)을 거쳐 유등천에서 떠러지기 직전에 정생동에서 힘을 모아 솟구친 산이다.

이 안내도에서는 중암사 방향으로 하산하는 길을 안내하고 있다.

대체로 등산로가 천비산까지는 순한 편이다.

오토바이의 자국이 많이 보인다.

|

|

대부분의 이정표가 수련원에서 천비산까지를 안내하고 있다.

진달래가 곳곳의 등산로에 피어 반기고 있다.

|

|

해발고도 264m의 안산 삼각점.

|

|

삼각점에서 20m 정도 더 가서 약간 높은 곳에 정상 표지들이 걸렸다

안산 정상에서 샛고개까지는 2.6km

내 트랙으로 수련교에서 여기까지는 1.85km

750m 정도 단축한 셈이다.

송전철탑

계단과 밧줄이 있는 구간도 있다.

오토바이는 옆으로 비켜서 나무가 없는 급경사를 통과한 것이다.

|

|

송전철탑

|

|

|

왼쪽 이정표는 수련원 버전, 우측은 등산객 버전

수련원은 청소년수련원을 기점으로 하니 수련원을 필히 표기.

등산객의 대부분이 샛고개를 이용하는 것 같다.

중간 중간 쉴만한 벤취도 있다.

등산로는 훼손이 심하다.

산이 순해서 그런가 했는데...

처음부터 끝까지 거의 패인 흔적이다.

오토바이로 달리기에는 스릴이 있는 곳일까.

정생동 갈림길이다.

샛고개에서 4,1km, 정상까지 1.9km 남았다.

|

|

송전철탑 아래를 지난다

|

|

천비산 466m 삼각점

정상 안내는 이게 전부다.

'대충산사' 처음에는 절 이름인가, 그럴 리는 없을 텐데...ㅎ

아니면 '대충 살아 온 사람'이라는 닉네임.

대충 살면서 이런 봉사는 아닐 텐데...ㅎ

겸손히 자신을 낮추면서 '대충산자'라고 썼는데 ㅈ의 꼭지가 탈락..?

아마도 실제로는

'대전, 충청 지역 산을 사랑하는 사람들'

일 것 같은데.....

작명에 약간 .....

천비산 정상은 샛고개와 느네미고개의 중간이다. 각각 4.4km.

두 고개 사이의 거리는 8.8km인 셈

천비산에서 내려가는 길에 있는 이 표지는 ....

여기도 오토바이 자국이 있다.

|

|

중암사, 신대리 갈림길

중암사 0.3km, 천비산 0.7km, 느내미고개 3.7km,

|

|

|

|

|

산불감시시스템이 있다.

멀리 뒤쪽의 산이 식장산인가.

능선은 만인산에서 보문산을 연결하는 부분인 듯한데...

|

|

|

|

|

|

|

어남산에서 서쪽으로 벋은 능선.

저 쪽으로 대둔산 방향일 것 같다.

봉우리에 힘겹게 올라서니 좌측으로 어남동, 도리뫼 방향이 보인다.

채석장이 보이는데 나중에 도로에서 레미콘 차량이 수없이 왕래하는 모습이 눈에 띄었다.

우측이 어남산이다.

아래 파란 지붕이 보이는데

지금은 대전과학대학교수련원이다.

건물의 모양은 교회당 같은데...

여기 평면 처럼 보이는데 엄청나게 가파르다.

내려오면서 스틱 하나, 다른 손에는 긴 나무막대로 의지하면서 내려왔다.

앞에 버티고 있는 어남산은 길이 더 불편하다는데..

우리는 처음부터 여기서 어남동의 도리뫼 방향으로 잡아

단재 신채호의 기념관과 생가지를 보려고 시간을 조정한 것이었으니...

늦어도 3시까지는 도리뫼에 가기로 다짐하고 움직인 것이다.

그런데 이 급경사를 오토바이가 어떻게 지나갔을까.

그런데 여기서 이 바퀴 홈이 등산에 덕일까 해일까.

그 홈을 피하여 굳은 땅을 밟고 조심스레 내려왔다.

급경사의 끝부분이다.

여기까지 매우 조심해서 내려섰다.

여기서 능선 좌측으로 검은 색 비닐막으로 사유지 경계를 만들어 두었다.

길은 있으려니 하고 계속 내려갔는데

길이 보였다.

트랙과도 일치한다.

그런데 그곳까지 막혔다.

어쩔 수 없이 넘어갔다.

길 따라 내려 갔다.

길 옆은 과수원인 듯 하다.

조금 내려가다가 큰 비석이 있는 무덤을 보았다.

경주최씨의 무덤이다.

경주의 최부자를 생각한다.

가난했던 이웃을 위해 쌀 뒤주를 거의 개방하듯 했던 분이 아니었던가.

바로 앞에 보이는 어남산이다.

저기를 넘으면 바로 32번 버스의 종점과 멀지 않다.

시간을 맞추기가 여간 쉽지 않으니 ...

비닐 울타리 밖에서 보이는 길은 뚜렷하게 보였다.

등산로를 따라 그린 트랙도 일치하였다.

어쩔 수 없이 월담을 하였다.

|

|

|

|

|

|

비닐 울타리를 넘고 부터는 길이 매우 편하다.

|

|

|

|

|

|

수련원 건물이 보이고 운동장이 넓게 자리 잡고 있다.

|

|

|

목백일홍

떠나가신 설립자 이병익 장로님을 그리워 하며....

2012.10.1.

혜전대학교회 당회원 일동

목백일홍 앞에 세워지 팻말에 적힌 글이다.

지금 저 건물은 대전과학기술대학교 연수원으로 사용하는 것인가.

머릿돌에는 1988년 3월로 기록되어 있다.

그러니까 본래는 '혜전대학 교회당'이었다는 말이다.

|

|

|

|

연수원 마당에는 개들이 매여 있다.

대전과학기술대학교 홍은연수원이다.

동네의 이름이 어남동이다.

그래서 어남산이라고 누군가 붙인 것.

|

|

도리뫼 승강장, 현장에서 보니 '도리미'라고 했는데...

정확하게 15:26에 버스가 도착했다.

|

|

|

|

대전 32번/배차시간/98'=1:38 순/서남부출/백암리출 01 07:30 06:20 첫차 02 09:08 07:58 03 10:46 09:36 04 12:24 11:14 05 14:02 12:52 06 15:40 14:30 07 17:18 16:08 08 18:56 17:46 09 20:34 19:24 10 22:12 21:02 -------------- 22:00 21:00 웹에 게시된 막차시간 |

그런데 대전에서 알려준 정보는 첫차와 막차의 시간, 그리고 배차시간이 전부였다.

그래서 내가 계산한 예상 시간은 우측 표와 같았다.

어떤 도시는 시간표가 정확하게 게시되어 있는데, 광역시인 대전의 정보기술이 이 정도 밖에 되지 않는가.

특별히 시간을 조정하는 때는 즉시 거의 실시간으로 수정 제공되는데....

|

|

산에서 보았던 그 채석장이 보인다.

앞의 마을이 단재 생가와 기념관이 있는 마을이다.

단재의 묘소는 청주 상당구에 있다고 한다.

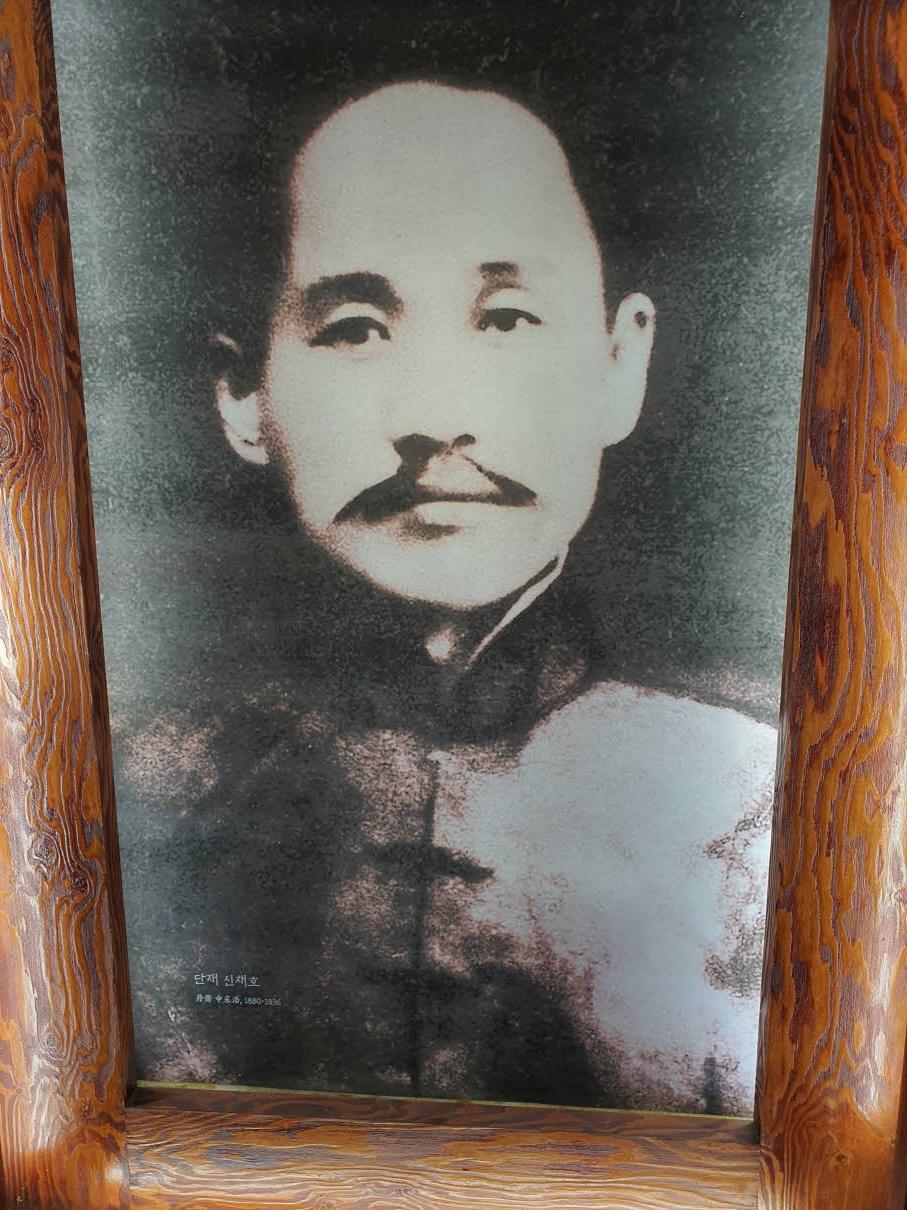

신채호[申采浩]

독립운동가, 사학자

한(韓)나라 생각

나는 네 사랑 너는 내 사랑

두 사람 사이 칼로 썩 베면

고우나 고운 핏덩이가

줄 줄 줄 흘러 내려오리니

한 주먹 덥썩 그 피를 쥐어

한(韓)나라 땅에 골고루 뿌리리

떨어지는 곳마다 꽃이 피어서 봄맞이 하리

-1910년 압록강을 건널 때 선생이 읊은 시-

--

출생 - 사망 : 1880.11.7. ~ 1936.2.21

성균관 시절 개화자강과 민족운동에 더 관심 가져

단재(丹齋) 신채호(申采浩, 1880.11.7~1936.2.21)선생은 충청남도 대덕군 산내면 어남리 도림마을에서 유생인 고령 신씨(高靈 申氏) 광식의 둘째 아들로 태어났다. 선생은 7살에 아버지를, 15세에 친형을 잃었다. 정언(定言)을 지낸 조부 성우(星雨)가 운영하던 사숙에서 6세 때부터 한학을 교육받아 10세 때 행시(行時)를 지었으며, 12~13세 때 사서삼경을 독파하여 신동의 소리를 듣기도 하였다. 18세 때 조부의 소개로 한말 유학자였으며, 학부대신이었던 양원 신기선의 사저를 출입하면서 소장되어 있는 신, 구 서적을 섭렵하면서 새로운 학문에 대한 이해를 깊게 하였다. 신기선은 동도서기(東道西器)적 개화사상을 가진 정치가로, 선생은 아마도 이곳에서 개화에 대한 최초의 인식변화를 가지게 된 것으로 보인다. 19세인 1898년 가을, 신기선의 추천으로 성균관에 입학한 선생은 그곳에서 백암 박은식이 주도한 일부 진보적 유학경향을 접하면서 유교학문의 한계를 깨닫고 봉건유생의 틀에서 벗어나 점차 민족주의적 세계관을 갖게 된다.

당시 서울에선 독립협회의 자주, 민권, 자강운동이 본격적으로 전개되고 있었다. 대중집회 형태의 만민공동회가 연일 서울 종로 한복판에서 열렸고, 러시아의 경제 군사적 간섭에 반대하는 격문이 나붙는가 하면 일본의 월미도 석탄고 기지 철수운동이 활발히 전개됐으며 <독립신문>, <매일신문>, <황성신문> 등이 이를 열렬히 지원했다. 성균관에서 개화파들과 교분을 다져온 선생이 독립협회와 만민공동회의 문서부 간부로 활약한 것은 당연한 일이었다. 그 해 12월 25일, 독립협회와 만민공동회가 강제 해산되고 주동자 4백여 명이 체포되었을 때 선생 또한 구속되었다가 얼마 뒤 석방되게 된다. 이후 22세 때인 1901년, 선생은 낙향하여 예관 신규식이 청원군 낭성면 인차리에 설립한 문동학원의 강사로 부임,신교육을 통한 계몽운동을 전개함으로써 개화자강 사상가로서 자기혁신의 모습을 보여주었다.

언론계 입신, 애국계몽운동 이론가로 필봉을 휘두르다

선생은 1905년 26세에 성균관 박사가 되었으나 관직에 나아갈 뜻을 버리고 얼마 후 위암 장지연의 초빙으로 <황성신문>에 논설기자로 입사하게 되면서 한말 언론계에 입신, 애국계몽운동의 이론가로서 그의 문명을 떨치게 된다. 그러나 이해 11월 을사조약이 늑결됨에 따라 황성신문의 사장이었던 장지연이 [시일야방성대곡]의 논설로 조약을 규탄하게 되자 황성신문은 압수와 함께 무기정간 처분을 받았다.

1906년 선생은 <대한매일신보>의 총무 운강 양기탁의 천거로 다시 이 신문의 논설진에 참가하게 된다. 당시 <대한매일신보>의 공식적인 사주(社主)는 영국인 베델(E. T. Bethell)이었으므로 일제 통감부의 보안규칙이나 신문지법에 저촉을 받지 않았다. 선생은 여기서 자유롭게 필봉을 휘둘러 일제의 침략과 친일파의 매국행위를 통렬하게 비판하고 국권회복에 온 국민이 진력할 것을 계몽하였다. 논설기자로 입사한 지 얼마 후 이 신문사의 주필이 되었으며, 1910년 중국으로 망명하기 전까지 [일본의 삼대충노(三大忠奴)], [서호문답], [영웅과 세계], [한일합병론자에게 고함] 등 애국적 계몽논설과 사론을 집필하고 [독사신론], [이순신전], [최도통전] 등 역사물을 연재하였다.

대전광역시 중구에 소재한 선생의 생가. 지난 1999년 복원되었다(기념물 제26호).

신민회 창립위원으로 참가

선생은 언론인으로써 뿐만 아니라 실천지식인으로써 여러 활동에 직접 가담하였는데, 1907년 안창호등에 의한 비밀결사 신민회에 창립위원으로 참가하여 대한신민회취지서(大韓新民會旨書)를 기초하기도 하였다. 신민회의 평북책이었던 이승훈이 건립한 정주의 오산학교에 들른 선생의 모습을 당시 교사를 하고 있던 춘원 이광수는 1936년 4월 <조광>에 이렇게 적고 있다.

<대한매일신보> 주필이나 되는 단재는 풍채가 초라한 샌님이나 이상한 눈빛을 갖고 있었다. 세수할 때 고개를 빳빳이 든 채로 물을 찍어다 바르는 버릇 때문에 마룻바닥, 저고리 소매와 바지 가랑이가 온통 물투성이가 됐다. 누가 핀잔을 주려 하면 ‘그러면 어때요’라고 하였다. 남의 말을 듣고 소신을 고치는 인물은 아니었다. 그러면서도 웃고 얘기할 땐 다정스러웠다.

또한 선생은 같은 해 전국적으로 일어난 민족경제수호운동인 국채보상운동에도 적극 참여하여 논설을 통하여 그 필요성을 역설하고 본인 자신은 금연을 결행하기도 하였다. 1908년에는 기호흥학회(畿湖興學會)가 발기되자 이에 가담하여 그 월보에 애국계몽논설을 발표하였으며, 1909년에는 윤치호, 안창호, 최남선등과 신민회의 합법단체인 청년학우회를 발기하여 그 취지서를 집필하는 등 구국운동단체에 가입하여 실천적으로 애국계몽운동을 추진하였다. 또한 주시경과 함께 국문전용의 여성잡지인 <가영잡지>의 편집인이 되어 부인층의 계몽에도 노력하였다.

역사 연구가 곧 민족독립운동

선생이 애국계몽사상가로서 보다 확고한 위치를 다지게 된 것은 민족역사에 대한 선생의 연구에 있었다. 전기물인 [이태리건국삼걸전(伊太利建國三傑傳)], [을지문덕], [이순신전], [동국거걸최도통전(東國巨傑崔都統傳)] 등과 사론(史論)인 [독사신론]을 비롯한 많은 논설에서 민족사적 영웅들의 전기를 통하여 민족자강주의를 구현하고 영웅사관을 제시하여 국가의 존망지추에 제2의 을지문덕, 이순신, 최영을 고대하는 민족자존의 방도를 강구하였다.

당시 문화계에는 존화사관에 젖은 중세유교사학이 일반적 경향이었다. 또한 일본 사학자들이 근대사학의 미명하에 [조선사(朝鮮史)] 등을 저술하여 조선이 고대 이래 중국과 일본에 복속했으며 일본은 가야에 임나일본부(任那日本府)를 설치하여 남한을 지배했다는 등 초기 식민주의사관을 지어내어 퍼뜨리면서 일본제국주의의 한국침략을 정당화 하기 위해 광분하고 있었다. 선생은 국권회복을 위하여 가장 중요한 원동력인 국민의 애국심을 계발하기 위해서는 새로운 민족주의적 역사를 저술하여 온 국민에게 읽히는 일이 가장 시급하고 중요함을 통감하였다. 그리하여 [독사신론]에서 격렬한 필치로 한편으로는 존화주의에 젖은 중세사학을 비판하고 다른 한편으로는 일제의 초기 식민주의사관의 거짓학설에 학문적 투쟁을 전개하면서 민족주의에 입각한 자주적이며 실증적인 한국고대사 재구성에 노력했다.

1910년 <대한매일신보>에 [이십세기신국민(二十世紀新國民)]이란 논설을 연재하여 중고적(中古的) 영웅의 한계를 지적하고, 20세기 국가경쟁의 원동력은 한, 둘의 영웅에 있지 않고 정치, 종교, 실업, 무역, 학술 등 사회 각 부문에서 활약하는 국민적 역량에 달려 있음을 상기시키면서 국민 각계각층의 대내외적 외경력(外競力)의 발휘를 촉구하였다. 그리고 신국민(新國民)이야말로 장차 국권을 회복하고 근대국민국가를 수립하는 역사와 사회의 주체라고 규정하였다. 이와 같은 애국계몽기의 단재 사관은 그 뒤 1920년대에 완성되는 민족주의 사학에 기초를 마련하여 역사 연구가 곧 민족독립운동이라는 의식을 갖게 했다. 이는 ‘국사는 곧 국혼(國魂)’이라는 박은식의 역사인식과 맥을 같이 하는 내용이기도 하다.

망명길에 올라 독립운동에 힘쓰고

1910년 신민회 간부들은 일제의 침략 아래서 국내에서의 국권회복운동은 거의 불가능할 것으로 판단하여 먼저 국외 독립운동기지를 구축함으로써 이를 근거로 삼아 장차 일제와 독립전쟁을 전개하기로 작정하였다. 이러한 합의에 따라 단재는 안창호, 이갑, 이종호등과 함께 그 해 4월 망명길에 올랐다. 그리고는 중국 산동반도의 청도(靑島)에 도착하여 신민회 동지들과 함께 앞으로의 독립운동의 방략을 논의하는 청도회의를 개최하였다. 여기에서 토지개간사업, 무관학교 설립, 교관양성 및 전문기술자 확보 등을 결의하였다.

신채호 선생과 박자혜 여사의 결혼사진.

한편 1911년에는 독립운동을 위하여 연해주 블라디보스톡으로 가서 윤세복, 이동휘, 이갑 등과 광복회를 조직하여 부회장으로 활동하였다. 그 해 12월에 블라디보스톡에서 이상설, 김학만, 이종호 등이 설립한 권업회(勸業會)에서 그 기관지 <권업신문>을 창간하자, 이 신문의 주필로 취임, 활동하여 러시아와 중국의 한민족을 두루 계몽시켜 일제병탄 후 명멸해 가던 한국혼을 되살리는 데 크게 이바지하였다. 1913년에는 신규식의 주선으로 상해로 가서 동제사(同濟社)에 참여하고 박은식, 문일평, 정인보, 조소앙등과 함께 박달학원(博達學院)을 세워 중국에 있는 한국청년들의 민족교육에 심혈을 기울이기도 하였다.

이듬해 봉천성 회인현에서 윤세복이 경영하는 동창학교의 교사로 초빙을 받아 청소년들에게 국사교육을 시키는 한편 조선사(朝鮮史)를 집필하기도 하였으며, 이 시기에 만주 일대의 고구려와 발해의 유적을 답사하면서 민족사학의 실증적 토대를 더욱 발전시키는 계기를 갖게 되었다.

그 후 다시 북경으로 돌아가 우리 나라 역사의 새로운 체계화를 구상하면서 1916년 중편소설 [꿈하늘(夢天)]을 집필하였는데, 이는 단순한 문학작품으로서의 의미뿐만 아니라 한국민족이 당면한 현실적 역사적 과제와 독립운동의 길을 상징적 수법으로 극화한 작품으로 1928년의 소설 [용(龍)과 용(龍)의 대격전]과 함께 선생의 문학적인 대표작으로 평가되며 강렬한 항일무장투쟁의 의지를 표명하는 내용이었다. 선생은 1918년경부터 북경대학 이석증교수의 주선으로 보타암(普咤庵)에 자리를 잡고 한국사 연구를 계속하는 한편, 동 대학에 소장돼 있는 중국의 역사대사료와 문집을 집성해 놓은 사고전서(四庫全書)를 섭렵하였으며 <북경일보> 등에 논설을 쓰기도 하였다. 선생은 이석증 교수와 동 대학 채원배총장과 친교를 맺고 있었는데 그들은 중국 무정부주의 초창자들이며 5.4운동의 정신적 지주이었다. 이때부터 선생은 무정부주의에 대한 사상적 기반을 갖게 된 것으로 보인다.

무장투쟁을 통한 독립운동에 나서

제1차 세계대전이 종결에 가까워지자 국외의 망명지도자들 사이에는 국제정세의 변동에 능동적으로 대처하기 위해 1917년 대동단결선언을, 1919년 대한독립선언서를 발표하는 등 독립운동의 새로운 방략을 모색하였고 선생은 이 두 선언서의 서명자로 참여하였다. 또한 1919년 3.1운동이 일어나자 북경, 천진 등에 유학하던 대학생들을 중심으로 대한독립청년단이 조직되었는데 이때 단장에 추대되어 활동하였다. 이어 상해로 가서 1919년 4월 10일 대한민국 임시정부의 수립을 위한 최초의 29인의 모임(임시정부 발기회의)에 참가하였다.

선생이 피체되었을 당시 모습.

그러나 의정원회의에서 이승만을 국무총리로 추대하자 그가 미국 대통령 윌슨에게 한국에 대한 위임통치청원서를 제출한 일이 있다는 사실을 들어 이를 반대하고 퇴장하였다. 제2회 의정원회의에서 의정원 의원으로 선출되었으며, 제5회 의정원회의에서는 전원위원회 위원장과 충청도 위원에 선출되었다. 1919년 9월 상해임시정부가 노령임시정부(국민의회)와 한성임시정부를 통합하여 통합 임시정부로 발전할 때 이승만이 대통령으로 선출되자 다시 분개하여 임시정부와 결별을 선언하고 반(反) 임시정부의 노선을 취하였다.

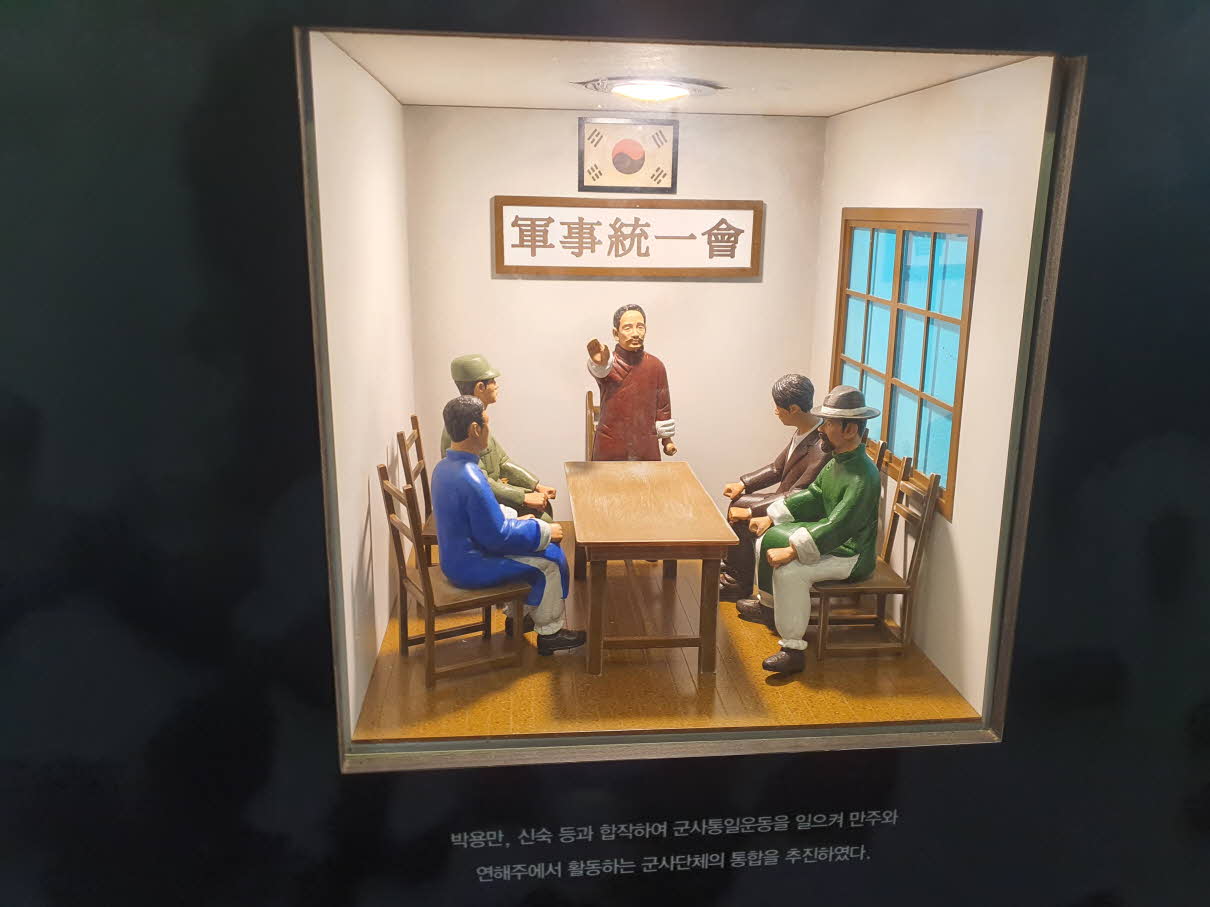

1919년 10월에는 상해에서 <신대한(新大韓)>지를 발행하여 무장투쟁노선을 지지하는 언론활동을 했으며 남형우등 동지들과 함께 신대한동맹단을 조직하여 그 부단장으로 활동하였다. 1920년 4월 <신대한>지의 발행이 중단되자, 북경으로 이주하여 박용만등 동지 50여 명과 함께 제이회보합단(第二回普合團)을 조직하고 그 내임장을 담당하였다. 제이회보합단은 독립군단체 보합단을 계승한 단체로서 무장군사활동을 유일한 독립운동방략으로 채택한 독립운동단체였다. 1920년 9월에는 박용만, 신숙등과 함께 군사통일촉성회(軍事統一促成會)를 조직하여 분산된 독립군 부대들의 지휘계통과 독립운동 노선의 무장투쟁 노선의 통일을 추구하였다. 1921년 1월 김창숙 등의 지원을 받아 <천고>잡지를 창간하여 격렬한 필치의 언론독립운동을 전개하였고, 1921년 4월에 54명의 동지들과 함께 위임통치청원을 규탄하는 ‘성토문’을 공표하였다.

의열단의 조선혁명선언 작성

그 후 의열단의 요청을 받고 의열단의 독립운동노선과 투쟁방법을 천명하는 유명한 [조선혁명선언(朝鮮革命宣言)]을 집필하였다. 서두에서 선생은 아래와 같이 선언하고 있다.

강도(强盜) 일본이 우리의 국호를 없이 하며, 우리의 정권을 빼앗으며, 우리의 생존적 필요조건을 다 박탈하여 온간 만행을 거침 없이 자행하는 강도정치가 조선민족 생존의 적임을 선언함과 동시에 혁명으로 우리의 생존의 적인 강도 일본을 살벌(殺伐)하는 것이 조선민족의 정당한 수단이다.

[조선혁명선언]은 일제의 요인(要人)과 기관을 암살 파괴할 폭탄, 단총(短銃)과 함께 의열단원들이 휴대하는 필수품의 하나였으며 이들이 활동하는 국내, 중국, 일본 등 각지에 널리 뿌려졌다. 이 선언은 국내외 동포들에게 일제에 대한 적개심과 독립사상을 한층 드높이는 계기가 되었고, 일제 당국은 큰 전율과 공포에 사로잡히지 않을 수 없었다.

선생이 유자명과 함께 1923년 1월에 작성한 조선혁명선언의열단의 독립운동 이념과 항일투쟁의 노선을 이론화하여 밝힌 선언서.

역사는 아(我)와 비아(非我)의 투쟁

1923년 1월에 상해에서 국민대표회의가 개최되자, 선생은 창조파에 가담하여 상해임시정부를 해체하고 새로운 임시정부의 수립을 주장하였다. 하지만 국민대표회의가 실패로 끝나자 크게 실망하여 칩거하면서 국사연구에 종사하였다. 이 시기에 [조선상고문화사(朝鮮上古文化史)]․ [조선상고사(朝鮮上古史)], [조선사연구초(朝鮮史硏究艸)]를 집필하여 근대민족사학을 확립하는데 박차를 가하였다. 1924년에 집필된 선생의 [조선상고사]는 우리 나라에서 최초로 씌어진 본격적인 근대 역사방법론이라 할 수 있는 것으로써, 이 시기에 그가 이미 서구의 근대 역사이론과 사회과학이론을 깊이 이해하고 있었음을 알 수 있다. 구래(舊來)의 한국사학에 대한 비판적 검토를 통하여 한국사의 자주적 체계화를 새롭게 시도하고 있는 선생의 포부와 구상이 잘 드러난 역저라고 할 수 있다.

여기서 선생은 민족을 역사의 주체로 삼는 주체성의 문제를 한국사 체계나 사관(史觀) 정립(定立)에 있어 기본전체로 삼고, 역사를 ‘아(我)와 비아(非我)의 투쟁이 시간부터 발전하며 공간부터 확대하는 심적 활동의 상태의 기록’이라고 정의하였다. 아(我)와 비아(非我)의 투쟁(鬪爭) 사관이라는 격렬한 문제의식은 이 시기 그의 사회관이나 민족운동노선과 일정하게 대응되는 것으로서, 조선사를 서술할 때 조선민족을 아(我)의 단위로 설정한 전제에서 출발하여 한국사의 범위와 그 서술방법을 역사론적으로 밝혀놓고 있는 것이다. 이러한 조선민족 중심의 역사인식이 [낭객의 신년만필]이란 글에서는 다음과 같은 내용으로 표현되었는데 이것은 외래문화의 무분별한 수입에 대한 경고로서 오늘날에도 교훈적이다.

우리 조선은(…)석가가 들어오면 조선의 석가가 되지 않고 석가의 조선이 되며, 공자가 들어오면 조선의 공자가 되지 않고 공자의 조선이 되며, 주의가 들어와도 조선의 주의가 되지 않고 주의의 조선이 되려 한다. 그리하여 도덕과 주의를 위하는 조선은 있고 조선을 위하는 도덕과 주의는 없다. 아! 이것이 조선의 특색이냐? 특색이라면 노예의 특색이다. 나는 조선의 도덕과 조선의 주의를 위해 통곡하려 한다.

선생은 이후 점차 무정부주의 독립운동에 관심을 갖고 1926년 재중국조선무정부주의자연맹(在中國朝鮮無政府主義者聯盟)에 가입했으며, 1927년 9월에는 이필현과 함께 무정부주의동방연맹(無政府主義東方聯盟)에 조선 대표로 참석했으며, 1928년 4월에는 그 스스로 무정부주의동방연맹 북경회의를 개최했다. 이 회의 결의에 따라 대만에서 외국위체를 위조 하는 등 독립운동자금을 염출하는 직접 행동에 나섰으나 1928년 5월 8일 그 연루자로 일경에 피체되어 10년 형을 받고 여순 감옥에서 옥고를 치르다가 1936년 옥사 순국하였다.

정부에서는 선생의 공훈을 기리어 1962년에 건국훈장 대통령장을 추서하였다.

[네이버 지식백과] 신채호 [申采浩] - 역사연구가 곧 독립운동 (독립운동가, 이달의 독립운동가)

기념관에 전시된 내용과 논조가 거의 비슷하다.

비슷하다기 보다 이 글이 그 저본인 것 같다.