대구 노변동사직단-유건산-망월산-대덕산-용지역 20211120 토

대구 노변동사직단-유건산-망월산-대덕산-용지역 20211120 토 솔로(K)

코스 : 노변동사직단-임도(공사중)-임도끝점(해발225m 정도, 우로 갔으나 좌로 가는 게 안내된 코스임)-희미한 묘도-능선개척-유건산정상(453m)삼각점-좌(동)로 내려가는 길-안부(사직단으로 내려가는 길 만남, 이 길이 정규 등산로이며 중간에 데크전망대 있음)-올라가는 계단-망월봉능선 암봉(474m)-망월산(518m,너른 평지, 이후로는 방화선 정도의 폭넓은 산길)-만보정(진밭골봉,519m)-깃대봉(554m,삼각점)-587m봉-대덕산(604m,정상석에는 대덕산대덕봉/)-헬기장-항공포병비-내려가는 급경사 계단-암봉 전망대(462m)-철탑-산불초소(296m)-이어지는 묘지-벽진이씨묘역-내려서는 데크 계단-복성초등학교-범물복지회관-용지역 <11km/6:00>

[교통편]

07:15-08:15 (무궁화)화명-경산

08:35-08:53 (609번)경산건강보험센터-대구농업마이스터고교후문

---

14:55-15:54 용지역-동대구역

16:33-17:41(7분 정도 지연) 동대구-구포

유건산 대덕산 트랙 GPX 파일 첨부 :

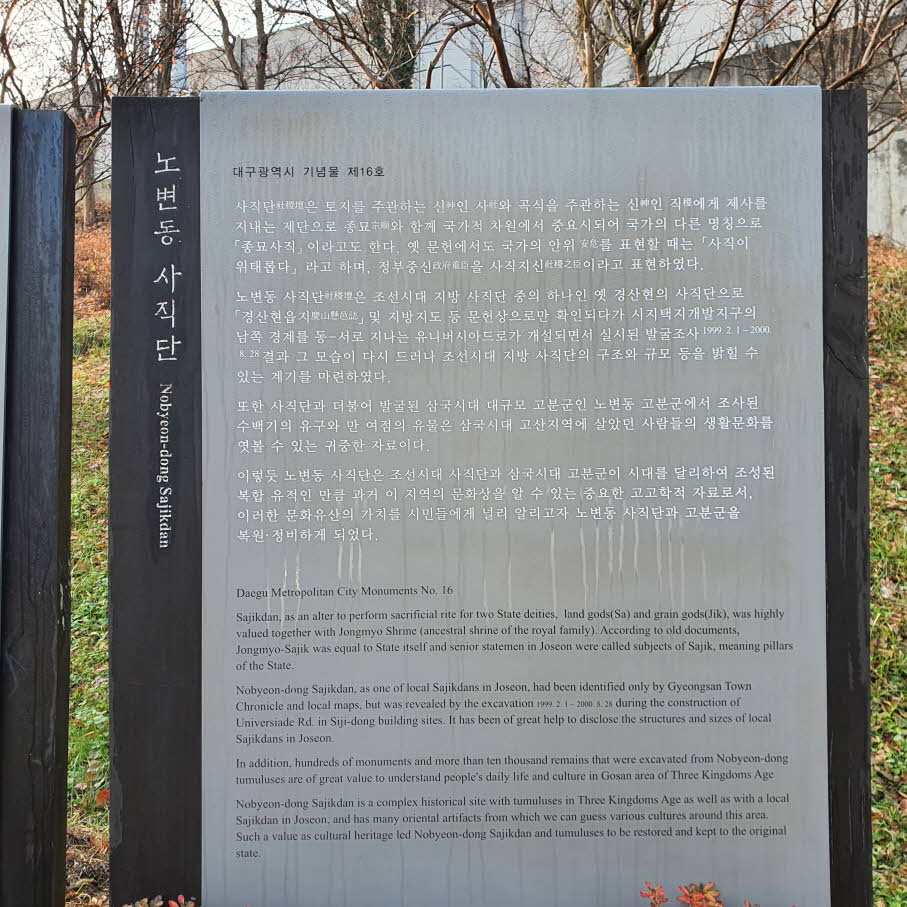

노변동 사직단

노변동 사직단

사직단은 토지를 주관하는 신인 사(社)와 곡식을 주관하는 신인 직(稷)에게 제사를 지내는 제단이다. 우리 조상들은 조선시대부터 도성을 건설할 때 궁궐 왼쪽에 종묘(宗廟)를, 오른쪽엔 사직단을 두었다. 또한 사직단의 중요성을 감안하여 지방의 주요 지역에 사직단을 설치하여 제를 올렸다.

노변동 사직단 유적은 과거 경산현(慶傘懸)의 사직단이다. 발굴조사에 의해 밝혀진 노변동 사직단의 구조는 사직신을 모시는 제단시설, 제단을 보호하는 담장 등이 확인되었으며, 기초단의 아랫부분 규모는 장축 24m, 단축이 16m 정도이며 높이는 130 ~ 180㎝ 정도이다. 기초단 위에 유시설이라 불리는 담장을 쌓았으며 그 내부에 하나의 제단을 설치하였다. 도성의 사직단과 달리 지방의 사직단은 사단(社壇)과 직단(稷檀)을 합쳐서 하나의 단을 두었기 때문에 제단(祭壇)은 하나이다. 출입문 중 북쪽의 문이 폭 103㎝ 정도로 좁은 특성을 나타내고 있는데 이는 북쪽의 문이 북신문(北神門)이라 불리는 문헌기록과 같이 신을 위한 문으로 제작되었기 때문이다. 노변동 사직단은 발굴조사에 의해 확인된 바에 의하면 조선시대 전기에 조성한 후, 한차례의 보수와 개축을 하였던 것으로 밝혀졌다. 현재 복원.정비된 사직단은 2차 조성분 원형대로 하부구조를 보존하였으며, 상부 구조물은 과거 문헌기록을 바탕으로 조선시대의 사직단 형태로 복원한 것이다.

지금도 작업중인 임도, 오늘 시멘트 작업하는 구간은 아래에 있고, 위쪽에는 거의 건조되어 살짝 걸을 수도 있다.

포장이 되지 않은 부분의 모습은 낙엽이 수북이 깔려 있다.

임도의 끝에는 소형차의 회차가 가능할만큼 공간이 확보되어 있다.

임도 끝에서 좌와 우의 길이 있는데, 그려 간 트랙에 가깝게 우를 택했다.

그런데 좌를 택하는 게 좋겠다.

맨 아래 지도를 보면 좌측 길의 능선에 전망데크가 있고, 그 능선을 오르면 범바위가 있어 볼만할 듯.

트랙에 가까운 등산로는 무덤길이다.

일단은 올라가보았다.

처음은 양호하다.

무덤 몇 기를 지나면서부터 길은 경사가 급하고 뚜렷한 길이 보이지 않아 힘겹게 올랐다.

나중에 보니 좌측으로 간 길이 기준이었다.

이 무덤은 주위를 철망으로 둘려 놓았다. 우측 철망 밖으로 희미한 길이다.

유건산 정상의 이정표

이정표의 진밭골정상은 만보정의 위치를 말한다.

여기까지 오는 등산로에 대부분이 '사직단'으로 안내되어 있다.

유건산 453m라고 표지판이 붙어 있다

내환지는 청계사 아래쪽의 저수지

낙엽이 깔린 등산로, 고속도로라고 해야할 정도

산길이 8차선 도로 같은 느낌이 든다.

앞에 보이는 정자가 만보정이다.

만보정

대덕산으로 향하는 길도 고속도로 같은 느낌이다.

산길 네거리인 셈이다. 청계사로 내려가는 길이 있다.

반대편으로는 진밭길이 이어진다.

그런데 이 산의 이정표들에 나타낸 거리들은 믿을 수가 없다.

등산지도에 이곳을 깃대봉이라고 했던가.

표지기들과 삼각점이 있으나 다른 이름에 대한 안내는 없다.

대덕산 정상의 전위봉인 587봉

두 개의 정상석이 있는데 모두 대덕봉이라고 한다.

대덕산의 정상이라는 말로 받아들인다.

1998.6.25에 세웠다. 방공포병을 기념하는 탑이다.

대덕산 정상의 작은 헬기장

대덕산 정상의 삼각점

5마리의 대가족인데 사람을 두려워하고 있다. 주인이 있는데도..

이 녀석은 도저히 그냥 못가겠다고 버티는지 들고 올라간다.

급경사에 길이까지도 길다.

덕분에 고도를 쉽게 낮추었다.

462m암봉을 우로 피하여 올라간다.

일단 올라서면 조망은 좋다.

사진의 중앙에 보이는 대덕산 정상

전망바위에서 보면 최정산과 주암산이 보인다. 그 좌측으로 내려가면 우미산과 김선충의 녹동서원이 있는 우록리다.

그러고 보니 앞의 골짜기로 물 흐르듯 내려오는 도로는 팔조령으로 이어지는 도로다.

조금 내려오면 반대편 조망도 열리는 조망바위가 있다.

수성구의 삼덕톨게이트를 지나는 차들이 달리고 있는 모습을 볼 수 있다.

삼덕마을 앞을 지나는 이 고속화 도로는 내가 지나간 일이 거의 없는 도로다.

그 뒤로 나즈막한 산이 두사충의 모명재가 있는 곳으로 두사충의 묘가 있는 곳이다.

그 너머로는 전설이 서린 고모령이 있는 곳이다.

고모령 전설

대구시 수성구 고모역에 가기 위해서는 고개를 하나 넘어야하는데 그 고개의 이름이 고모령이다.

고모령은 돌아볼 고(顧), 어미 모(母)에 고개 령(嶺) 자를 합친 말이다.

고모령에 얽힌 전설은 두 가지가 있다.

첫째는 옛날 옛적 고모령에 홀어머니와 어린 남매가 살고 있었는데 하루는 스님이 지나가다가 "이 집이 지금 가난한 것은 전생에 덕을 쌓지 않아서다"라는 말을 했다.

어머니와 어린 남매는 덕을 쌓기 위해 흙으로 산을 쌓게 되었는데 그 산봉우리가 현재의 모봉, 형봉, 제봉 이 세 개의 산봉우리이다.

그런데 덕을 쌓으며 우애도 쌓아야 할 남매가 서로 높이 쌓으려고 시샘하여 싸우는 모습에 실망한 어머니는 자식을 잘못 키웠단 죄스러움에 집을 나와버렸다.

집 나온 어머니가 하염없이 걷던 길이 지금의 고모령 길이고, 고개 정상에서 집을 뒤돌아 본 것이 '어머니가 뒤돌아봤다'고 해서 고모령(顧母嶺)이 되었다는 것이다.

둘째는 일제 강점기 때 징병 가는 젊은이들이 탄 열차가 고모령을 넘어가고 있었다.

그 당시 증기기관차 성능으로는 높은 경사의 고모령을 한 번에 올라가지 못했다고 한다.

그래서 고모령에서는 열차가 더디게 고개를 넘어야 했고 이 때 징병 가는 아들의 얼굴을 조금이라도 더 보려고 모여든 어머니들로 그 일대가 인산인해를 이루었다고 한다.

대구는 초대 기독교 선교의 영향으로 교세가 상당히 큰 곳이다.

이 능선에는 십자가 표시가 있는 묘비가 많았다.

세례명이 있는 천주교 신자들의 묘지가 상당히 있다.

이 묘는 특이하게도 동판에 고인의 얼굴을 새겨 붙인 비도 있다.

십자가에 새긴 기도문은 공적비 같기도 하다 재소자의 어머니라고...

어모장군[禦侮將軍]

조선시대 정삼품(正三品) 서반(西班) 무관(武官)에게 주던 품계(品階)이다. 정삼품의 하계(下階)로서 절충장군(折衝將軍)보다 아래 자리로 당하관(堂下官)의 최상이다.

해당 관직으로는 오위(五衛)의 상호군(上護軍), 훈련원(訓練院)의 정(正), 선전관청(宣傳官廳)의 선전관(宣傳官), 총리영(摠理營)의 별효장(別驍將)·종사관(從事官)·중군(中軍), 팔도(八道)의 병마절제사(兵馬節制使)·수군절도사(水軍節度使)·수군절제사(水軍節制使)·수군중군(水軍中軍)·수군우후(水軍虞侯)·순영중군(巡營中軍)·진영장(鎭營將)·위장(衛將) 등이 있었다.

총리영의 종사관·중군, 수군절도사의 1원, 일부 진영장은 모두 예겸(例兼)하였다. 처(妻)에게는 숙인(淑人)의 작호(爵號)가 주어졌다.

---

절충장군[折衝將軍]

1392년(태조 1) 7월 조선건국 직후 처음 관제를 정할 때 문산계에서 독립된 무산계 가운데 가장 높은 관계로 규정되었다.

그 뒤 1466년(세조 12)에 이르러 당상관으로 되었다. 한편, 무반관원(武班官員)으로서 절충장군에서 승진하여 종2품 이상의 산계를 받게 되는 경우에는 문산계에 따르고 있다.

[네이버 지식백과]

무덤 바로 앞이 내려서는 계단

계단이 바로 등산로 입구

계단 앞이 바로 복성초등학교

직진하여 학교 담장을 지나 우로 돌아 가면 앞에 우체국과 범물문화공간이 있고..

배처럼 만들어 고중에 떠 있는 건축물이 대구전철 3호선 종점인 용이역이다.

이 코스를 다음 분이 오신다면 사직단에서 올라오는 길은 임도를 따르되 임도 끝에서 직등하지 말고 좌로 등고선을 따라 난 산책길을 따라 가서 전망데크에 올라 조망과 휴식을 하고, 범바위 방향으로 올라 유건산 정상을 가기를 권한다.

이후의 길은 이 트랙을 이용해도 무난할 듯하다.

망월봉 정상보다 직전의 암릉에서의 조망이 좋은데 안전에는 유의할 일이다.

상당한 부분이 능선의 너른 길이 있어 산책하는 사람들이 매우 많은 편이다.