울산 동축산 마골산 20210728 화

울산 동축산 마골산 20210728 화 솔로(K & B팀)

코스 : 남목1동정류소-감나무골체육소공원-임란일등공신서인충장군묘-동축사-관일대-장군바위-아름맨션갈림길-고래머리바위-마애여래불-미역바위-철갑상어머리바위-[가족바위,용치바위,물방울바위,공깃돌바위,불곰바위,고동바위,낙화암머리돌(암각시)잡다한 바위들이 많아 등로와 이격된 곳 패스]-고동바위-장적암-해골바위-동축산(290m)-삼태지맥-삼태지맥이탈-마골산(299m)-머리진바위(278m)-마골산정상 back,의약함,옥류골하산삼거리-부부암,여근암,남근석,거북바위-쉼터바위-해충기피제분사기,에어건-알바위-감나무골체육소공원주차장 <12km/5:10>

동축산 마골산 GPX트랙 파일 첨부 :

옥류골 입구 주차장, 동축사는 좌측으로 올라간다.

남목 마성

마성(馬城)은 말이 도망가는 것을 막기 위하여 목장 둘레를 돌로 쌓아 막아놓은 담장이다.

울산지역의 목장은 조선전기에 방어진목장[구목장], 방암산목장, 이길곶목장 등 모두 3개의 목장이 설치되었으나, 방암산목장과 이길곶목장은 완성을 보지 못하고 바로 폐지된 것으로 보인다.

이 남목마성은 1897년(고종34년)에 폐지되었다.

이 지역의 원래 명칭은 남목(南木)이었으나, 목장이 설치되었기 때문에 남목(南牧)으로 바뀌게 되었다고 전한다.

주전봉수대

봉수는 과거 통신수단이 발달하지 못하였던 시대의 군사통신제도이다.

조망이 양호한 산정에서 밤에는 횃불로, 낮에는 연기로 국경과 해안의 안위를 중앙에 알리기 위한 목적으로 설치되었다.

주전봉수[남목봉수]는 주전동 봉대산 정상에 위치하고 있으며, 천내(川內)에서 봉수를 받아 유포(柳浦)로 전했다.

지금 봉호사가 있는 자리는 봉수대의 부속건물인 봉대사(烽臺舍)가 있던 곳이라 전한다.

1981년 정비사업을 완료하여 현재의 모습을 갖추었다.

망양대(望洋臺)

울산목장지도(1872년,고종9년)라는 옛지도에 과거 봉대산 인근을 망양대(望洋臺)라 불렀다는 자료가 있어옛지명을 계승하고 '큰 바다를 바라보는 좋은 명소'라는 뜻에서 정자를 짓고 그 이름을 망양대(望洋臺)라 칭한다.

망조대(望潮臺)

이 망조대(望潮臺)는 임진왜란 때의 의병장인 망조당(望潮堂) 서인충(徐仁忠) 장군이 손수 축조, 병서와 말타기, 활소기를 연마하여 무과에 급제하였고, 임진왜란 7년 동안 조수와 기상을 관측하고 작전을 구상한 곳으로 이 고장의 유서깊은 유적지이다.

공의 본관은 달성이고 세종때의 학자이며 제처사침의 6대손이다.

공의 자는 방보요, 호는 망조당이며 명종 갑인(1554년) 9월 13일에 울산광역시 동부동서당골에서 탄생하여 광해군 경술(1610년) 6월 10일에 57세로 별세, 동부동 산12번지에 안장되었다.

임란일등공신 망조당서인충 장군묘소 가는 길에 무궁화가 잘 가꾸어져 있다.

이 길은 또한 동축사로 가는 길이기도하다.

동축사 가는 임도 우변에 '망조당서인충장군묘' 안내석이 있다.

조선왕조실록에 한 번 나타나는 서인충 관련 기록

정조실록 17권, 정조 8년 윤3월 28일 계미 1번째기사 <1784년 청 건륭(乾隆) 49년>

고 첨사 서인충에게 병조 판서를 추증하다

특별히 고 첨사 서인충(徐仁忠)에게 병조 참판을 추증(追贈)하였는데, 울산(蔚山)의 유학(幼學) 서달급(徐達伋)이 상언(上言)한 것으로 인하여 도신(道臣)에게 묻고 또 대신(大臣)에게 의논한 것이었다. 영의정 정존겸(鄭存謙)·좌의정 이복원(李福源)·우의정 김익(金熤), 판중추부사 서명선(徐命善)은 말하기를,

"〈임진년〉 섬 오랑캐의 난리에 서인충(徐仁忠)이 의병(義兵)을 일으켜 충성을 떨친 특수한 공적이 탁월함은 도계(道啓)와 읍지(邑誌)에 반반(斑斑)하게 상고 할 만하니, 포장하는 추증(追贈)이 있어야 적합합니다."

하고, 판중추부사 이휘지(李徽之)는 말하기를,

"당시에 이미 녹훈(錄勳)하도록 허락하였으니 몇 백년 뒤에 증직(贈職)을 더하기는 어려울 듯합니다."

하였으므로, 특별히 증질(贈秩)하도록 명하였다.

【태백산사고본】 17책 17권 42장 A면【국편영인본】 45책 439면

【분류】인사-관리(管理)

동축사[東竺寺]

울산광역시 동구 마골산(摩骨山)에 있는 사찰.

종파 대한불교조계종

창건시기 573년

창건자 진흥왕

소재지 울산 동구 동부동

동축사(東竺寺)는 진흥왕 30년(569) 이후 36년 사이에 삼존을 안치하기 위해 세운 절이며 울산지방에서는 가장 오래된 절이라고 한다.

동축사에는 전해 오는 전설이 있다.

신라 24대 진흥왕 34년(573) 3월에 하곡현 한 곳에 외국의 큰 배가 떠왔다 하여 현리가 가 보니 서축국(인도)의 아육 왕(아쇼카왕)이 문서와 황철(5,900근)과 황금(3만불)을 배에 실어 보낸 것 이었다.

이 배는 1300여 년 동안 16대국, 500 중국, 700 소국, 10,000 부락을 두루 거쳤으나 인연이 없어 마지막으로 당도한 곳이 지금의 미포였다.

이 사실을 보고 받은 진흥왕은 황철과 황금은 신라로 운반하여 황룡사에서 장육존상을 조성케 하고

미포만 부조의 개상한 곳에 절을 짓고 삼존불상을 모셨다.

'동축사'란 이름은 서축국의 동쪽에 있는 나라의 절이라는 뜻으로 이름지어졌다고 한다.

대한불교조계종 제15교구 본사인 통도사의 말사이다. 573년(신라 진흥왕 34) 진흥왕의 명으로 창건되었다. 창건설화가 《삼국유사》에 전한다. 권3 〈황룡사장륙조(皇龍寺丈六條)〉에 따르면, 573년 3월 지금의 울산광역시 태화지방인 하곡현(河曲懸) 사포(絲浦)에 서역에서 온 큰 배가 닿았다. 이 배에는 인도의 아소카왕이 보낸 편지와 황금 3만 푼, 황철 5만 7천근이 실려 있었다. 편지에는 아소카왕이 석가삼존불을 주조하려 하였으나 뜻을 이루지 못하자, 황금과 황철을 배에 실어 인연 있는 국토에 가서 장륙존상이 되기를 기원한다는 내용이 적혀 있었다. 《삼국유사》에는 아쇼카왕의 기원을 담은 배는 1천 3백여 년간 16대국(大國)과 5백중국(中國), 7백소국(小國), 1만 부락을 거쳐 신라에 닿았다고 설명되어 있다. 배에는 장륙상의 모형 불상도 함께 실려 있었다. 이에 왕은 황금과 황철로 황룡사 장륙존상을 만들었으며, 모형 불상은 사포 동쪽 부근의 깨끗한 곳을 골라 절을 짓고 모셨다. 이 때 모형 불상을 모시기 위하여 지은 절이 동축사라고 한다. 뒤에 모형 불상도 황룡사에 옮겨 모셨다고 전한다.

이를 통해 동축사는 축(竺)의 동쪽, 곧 인도의 동쪽에 있는 절이라는 의미를 지님을 알 수 있다. 934년(경순왕 8) 중창하고, 고려 정종(재위: 1035∼1046) 때 옥인(玉仁)이 중수하였다. 이후의 연혁은 전하는 것이 없다. 1931년 완성(翫性)이 중수하였으며, 1975년 주지 도암(道庵)이 정주영(鄭周永) 등의 시주로 대대적인 중창을 하였다. 이 때 대부분의 건물을 보수하고, 600근의 범종을 주조하여 새로 지은 범종각에 두었다.

건물로는 대웅전과 칠성각·서향각·무량수전·범종각·요사채 등이 있다. 이들 건물이 들어선 마골산 터는 창건 당시 유행하던 평지가람형은 아니다. 따라서 창건 당시에는 사찰이 해안가나 평지에 있을 것으로 추정되나 오랫동안 이곳이 절터로 이어내려와 자세한 것은 알 수 없다. 유물로는 고려 중기에 제작된 동축사 삼층석탑이 전한다. 본래 대웅전 앞에 있었으나 1977년 중창할 때 경내에서 약 40m 서남쪽으로 옮겼다. 기단의 한변 길이가 1.8m, 높이 3.25m이다. 이밖에 사적비가 있다.

<출처> 네이버 백과사전과

동축사 삼층석탑[東竺寺三層石塔]

울산에 위치한 신라시대에 제작된 동축사 삼층석탑이다.

울산광역시 유형문화재 제11호 / 2000년 11월 9일 지정

울산광역시 동구 동축사에 있는 신라의 전형양식을 계승한 3층 석조 불탑. 시도유형문화재.

원래 현 대웅전 앞마당에 있었으나 1977년 새로 5층석탑을 건립하면서 절 서남쪽 외곽으로 옮겨졌다. 신라시대의 석탑으로 보고 있으며, 2000년 11월 9일 울산광역시 유형문화재 제11호로 지정되었다. 동축사에 관하여 『삼국유사』 권3 탑상4 황룡사(黃龍寺) 장육조(丈六條)에 창건설화가 아래와 같이 전해지고 있다. 신라 진흥왕 14년(553) 2월에 장차 용궁 남쪽에 대궐을 지으려 하자 황룡이 나타났으므로 이것을 고쳐 절을 삼고 이름을 황룡사라 하였다. 기축년(569)에 담을 쌓아 17년 만에 완성하니 얼마 안 되어 바다 남쪽에 큰 배 한 척이 나타나 하곡현(河曲縣) 사포(絲浦)에 이르렀다. 배 안에는 “서축 아육왕이 누른 쇠 오만 칠천 근과 황금 3만 푼을 모아 장차 석가의 존상 셋을 주조하려 하였으나 뜻을 이루지 못하자 배에 실어 보내 인연 있는 국토에서 장육상을 이루어 주기를 바란다.”는 글과 함께 불상 1구와 보살상 2구의 모형도 실려 있었다. 이에 금과 쇠는 경주에 보내져 태건(太建) 6년(574) 3월에 장육존상을 주조하였으며, 3개의 모형은 도착한 고을의 동쪽 높고 깨끗한 땅을 골라서 동축사를 세우고 편안히 모셨다가 장육상이 완성되자 황룡사로 옮겨 안치했다고 한다.

기록에 의하면, 동축사는 서축에서 보내온 황룡사 장육상의 모형을 안치하기 위해 569~573년 사이에 창건된 역사 깊은 사찰이다. 그러나 1966년 당시 동축사 승려에 의해 원래 해안가 미포리(尾浦里)에 동축사가 있었으며, 현재의 동축사는 옛절의 암자였다고 주장되었다. 병자호란 때 원래의 절이 소실되자 옛 암자가 동축사가 되었다는 내용이 조사되었다는 것이다. 이러한 상황을 대변해주듯 현재 전하고 있는 『한국사찰전서』와 『조선사찰사료』의 문헌 기록은 많은 차이를 보인다. 즉 전자는 537년 창건, 926년 중창, 1035~1045년 옥인대사(玉仁大師)에 의한 3창, 1931년 완성대사(翫性大師)의 4창을 전하며, 후자는 갈료화상(葛撩和尙)이 창건, 1664년과 1686년 중창, 1834년 가선기공(嘉善琪公)에 의한 중창을 언급하고 있어, 동일한 사찰에 대한 기록인지도 확인되지 않는다. 그러나 18세기 중반 제작된 『해동지도』 울산부와 『여지도』 울산부, 19세기 전반기에 제작된 『광여도(廣輿圖)』 등 적어도 18세기 이후에 보이는 기록들은 현 동축사를 언급하는 것으로 확인되며, 이식(李植, 1584~1647)의 「동축사희제이수(東竺寺戲題二首)」, 홍세태(洪世泰, 1653~1725)와 계오(戒悟, 1773~1849) 스님의 동축사 관련 시문을 통하여 현 동축사가 적어도 17세기경에는 존재했음을 알 수 있다.

이 삼층석탑은 높이 3.4m로, 각 층 옥신과 옥개석은 하나의 돌로 조성되었으며 각 모서리에는 우주가 뚜렷이 모각되었다. 옥개석 받침은 1층과 2층은 5단, 3층은 폭이 넓어져 3단으로 줄어들고 있다. 3층 옥개석은 탑신과도 크기가 맞지 않고 전체적으로 균형을 잃고 있어 후대에 교란된 상태로 보인다. 상륜부는 노반과 보개가 남아 있는데 석질이 탑신부와 다른 사암 계통이어서 후대에 변형된 것임을 알 수 있다. 이 탑은 대체로 신라 전형양식을 계승하고 있으나 기단부는 원형을 알 수 없을 정도로 심하게 훼손되어 도괴된 여러 개의 장대석으로 둘려져 있다. 그 중앙에 용도 미상의 장방형 돌을 두고 위에 탑신을 두고 있으며 각 층의 옥개석도 손상된 부분이 많다.

2004년도에 삼층탑이 있던 대웅전 영역을 비롯한 사찰의 중심 영역을 시굴해 본 결과 고려시대 건물지와 조선시대 후기 건물지가 확인되었으며 고려 이전의 유적과 삼층탑의 원위치는 확인할 수 없었다. 따라서 이곳이 『삼국유사』 황룡사 장육불상과 관련되어 창건된 바로 그 동축사인지도 알 수 없다. 그러나 현 동축사가 적어도 고려시대부터 현재까지 법등을 이어 온 오래된 사찰이며, 교란되고 훼손이 심하지만 삼층탑은 이러한 유구한 사찰의 역사를 전해주는 유일한 자료임을 알 수 있다.

참고문헌

[네이버 지식백과] 동축사 삼층석탑 [東竺寺三層石塔] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

작은 휘양바위

- 휘양 : 추울 때 머리에 쓰던 모자의 하나. 남바위와 비슷하나 뒤가 훨씬 길고 볼끼를 달아 목덜미와 뺨까지 싸게 만들었는데 볼끼는 뒤로 잦혀 매기도 하였다.

- 휘항 揮項 :‘휘양’의 원말.

관일대

장군바위 / 임도 보다 1m 정도 약간 낮은 곳에 있어 지나치는 경우도 있다.

장군발자국터

해충기피제분사기가 있다.

여름철에는 특히 필요한 장비, 시설이다.

에어건도 설치되어 있다.

날이 더워 마땅히 갈 곳도 찾지 못하던 차에, 마침 잘 만났다.

옥류게곡이라고 하지만 물이 그리 시원치는 않다.

주차장에 가까운 부분은 아이들을 동반한 가족들이 진을 치고 피서를 즐기는 곳이다.

태화강역에서 버스를 이용하여 들어가고 나온 곳이다.

태화강역으로가는 경전선은 7월말까지만 운행한다.

8월1일부터는 부전역을 종점으로 하고, 울산방향도 부전역에서만 출발할 수 있다.

마골산은 말의 뼈라는 뜻이 들어 있는 듯하다.

옛날 말목성이 있었기 때문에 그럴 법한 이야기다.

2016.1.9 이 지역의 염포산을 처음으로 왔을 때 보았던 그 산이다.

바위가 많이 흩어져 보이던 산, 그 곳이 동축산, 마골산이다

바위마다 거의 이름을 붙여 둔 산, 심지어 이름 없는 바위에 이름을 붙여달라는 호소같은 것도 있었다.

별로 그렇지도 않을 것까지도 붙인 억지스러운 이름들이 없지 않으니 바위들이 얼마나 많은지 짐작할만하다.

그래서 나의 등로에 맞지 않은 곳에도 많은 바위들의 이름이 있는데, 지나친 곳이 적지 않다.

대개 이름을 확인하고 거쳐온 바위들의 흔적을 아래에 적었다.

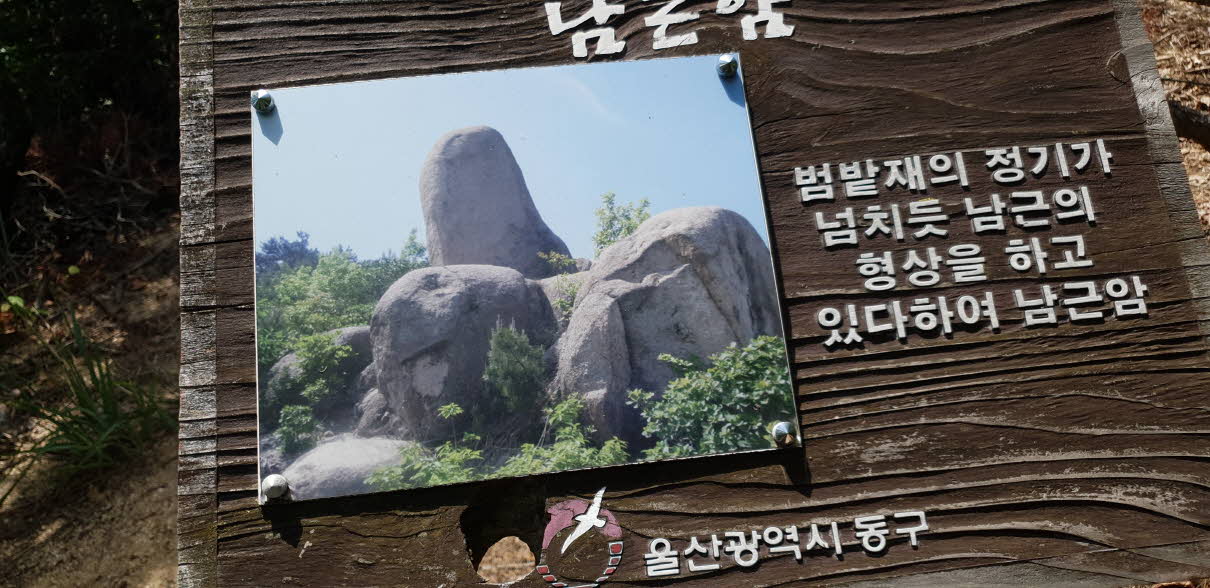

(관암대)-장군바위-장군발자국터-솥두방(솔두방,솔두배기)-이름없는 바위-석연암(연꽃돌)-고래머리바위-<불당골마애여래입상>-고동바위-이름없는바위(사람人자)-이름없는바위(사랑하는 사람이 손을 맞잡고)-장적암(장수의 손바닥자국)-해골바위-머리진바위-(부부바위)-남근암-여근암(옥녀바위,옥문암)-범밭재거북바위-(쉼바위)-반티바위-송구방골(송곳바위 아래쪽에 위치한 골짜기)-알바위 제6호, 제1호(옥류천계곡바위들,동부동알바위=성혈)

곳곳에 설치되어 있는 옥류천 이야기길의 지도에 바위가 나열되어 있기도 하다.