부산진성_ 자성대, 증산성, 근대역사 유적&아미산 응봉봉수대 20210511 화

부산_ 자성대, 증산성, 근대역사 유적&아미산 응봉봉수대 20210511 화

코스 : 기차/화명역-부산역-지하철/부산역-범일역-자성대북문-진남루-천만리장군비-최영장군사당-영가대-조선통신사기념관-남문-서문--이동--동구도서관/뒤담의 왜성흔적-증산성/성곽들의 경사각 유의-좌천아파트-금성고등학교-안영복기념관/생가지조망-부산진교회-일신여학교터-정공단-앱종료--지하철/좌천역-다대포해수욕장역하차-아미산자생식물원-응봉봉수대-아미산둘레길-버스/효림초등학교, 앱종료

A. 부산진성/증산왜성-자성대왜성

B. 아미산, 응봉봉수대

GPX트랙 파일 첨부 :

A. 자성대-증산

B. 아미산

부산진성[釜山鎭城], 부산포성(富山浦城)

『신동국여지승람』에 부산포성(富山浦城)으로 기록되어 있으며, 석성으로 둘레 511.8m, 높이 4m라고 했다.

임진왜란 때 부산첨사(釜山僉使) 정발(鄭撥)이 왜군의 선봉과 싸워 장렬하게 전사한 첫 격전지로서 1592년(선조 25) 음력 4월 13일 일본의 조선원정군 제1진 1만 8700여 명이 부산 앞바다에 쳐들어오자 정발은 부산진성을 굳게 지켰다.

왜적은 14일 새벽 짙은 안개를 틈타 지금의 우암동쪽으로부터 일시에 상륙하여 부산진성을 포위한 뒤 삼면으로부터 공격을 개시하였다.

이에 정발은 성 안의 군민과 더불어 끝까지 항전하다가 전사했으며 마침내 부산진성은 함락되었다 한다.

현재 부산진성은 그 흔적을 찾아볼 수 없으며 자성대(子城臺)라고 부르는 부산진성만이 남아 있을 뿐이다.

[네이버 지식백과] 부산진성 [釜山鎭城] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

=========

부산진(釜山鎭)은 조선 태종 7년(1407) 낙동강의 동쪽지역인 경상좌도(慶尙左道) 수군의 사령부로서 휘하 11개의 수군진성과 함께 동남해안의 방어임무를 맡기도 하였다. 당시 수군은 배를 타고 바다에서 근무하는 것이 원칙이었다. 그러나 성종 21년(1490) 병선의 정박처로서 수군과 물자를 보호하기 위하여 둘레 2,026척(약 950m)의 부산진성(구 부산진성)을 증산(甑山) 아래에 쌓게 되었다.

선조 25년(1592)의 임진왜란(壬辰倭亂) 첫 전투 때 부산진의 지휘관인 첨사(僉使) 정발(鄭撥)을 비롯한 군사와 백성들이 끝까지 싸웠으나 마침내 부산진성이 함락되었다. 일본군 장수 모리 테루모토(毛利輝元)가 부산진성을 허물고 증산 정상에 본성(本城)인 증산왜성(倭城)을 쌓았다. 또한 동남쪽 해안가에는 본성을 방어하기 위하여 지성支城: 원래의 성 밖에 보조로 쌓은 성, 자성대왜성(子城臺倭城))을 쌓았다.

임진왜란이 끝난 뒤 선조 40년(1607) 조선 수군은 자성대왜성으로 진영(鎭營)을 옮겨 부산진첨사영(釜山鎭僉使營)으로 사용하였다.

당시 부산진성의 규모는 둘레 1,791보 4척(약 2.4㎞)로 여첩 (女堞, 성벽 위 담장시설) 483타(垜)가 있었고, 동서남북에는 문루(門樓): 성문 위에 세운 높은 집 또는 다락를 두었는데 각각 진동문(鎭東門), 금루관(金壘關), 진남문(鎭南門), 구장루(龜藏樓)라 불렀다. 그리고 성내 정상에는 임진왜란 때 참전한 명나라 장수 만세덕(萬世德)을 추모하는 만공단(萬公壇)이 조성되었고, 서북쪽 외성(外城) 공간에는 객사인 공진관(拱辰館)과 부속건물, 동남쪽 내성(內城) 공간에는 관아(官衙)를 비롯한 부속건물이 있었다.

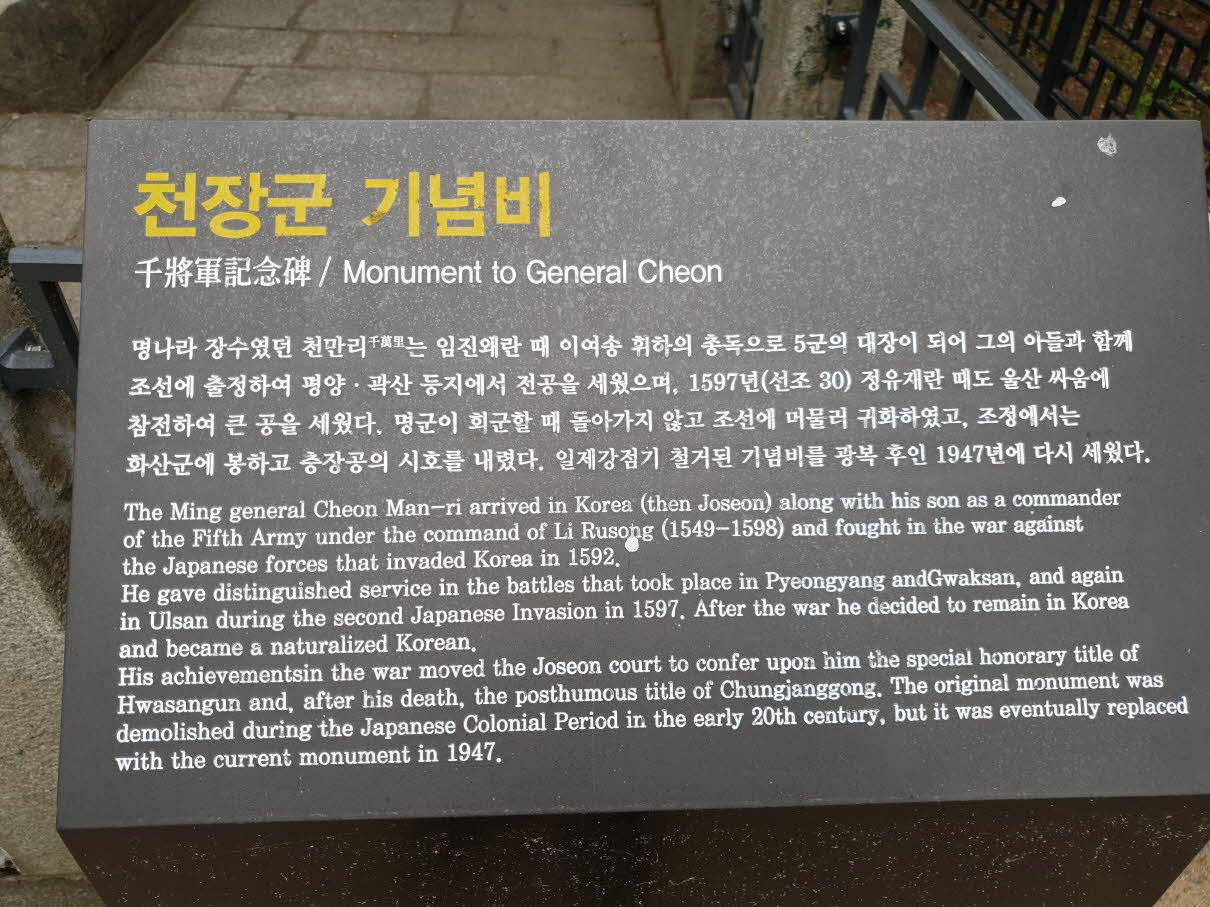

일제강점기 시가지 정비 계획에 따라 성을 철거하면서 옛 모습이 거의 사라졌는데, 1974년 부산진성 정화 공사로 동문인 건춘문(建春文,구 진동문), 서문인 금루관, 장대(將臺)인 진남대(鎭南臺)가 복원되었다. 현재는 자성대공원 내 당시 자성대(子城臺)라고 부르던 일본식 성벽과 장대(將臺)인 진남대(鎭南臺), 그리고 임진왜란 때 참전한 명나라의 장군 천만리(千萬里)의 후손이 세운 '천만리영양천공비(千萬里潁陽千公碑)'가 남아있다. 동문 서쪽에는 고려 말 왜구의 토벌에 공을 세운 최영 장군을 기리는 비각(碑閣): 비를 세우고 그 위를 덮어 지은 집이 보존되어 있다.

부산진성은 조선수군의 5백년 역사를 간직한 곳으로 임진왜란 때 쌓은 왜성과 이후 왜성을 이용한 조선 후기 수군진성에 대한 연구 자료로서도 그 가치가 크다. <국가문화유산포털 참조>

진남대

천만리장군 기념비

최영장군 사당

경사진 왜성 석축

영가대

영가대[永嘉臺]

부산광역시 동구 범일동에 있는 조선 후기 통신사가 해신제를 지내던 누각.

영가대(永嘉臺)를 처음 건립할 당시에는 이름이 없었는데, 1624년(인조 2) 일본 사신을 맞이하기 위해 부산에 파견된 선위사(宣慰使) 이민구(李敏求)[1589~1670]가 순찰사 권반(權盼)[1564~1631]의 본향(本鄕)인 안동의 옛 지명 '영가(永嘉)'를 따서 이름 붙였다.

이후 영가대는 조선 후기 통신사를 비롯한 역대 대일(對日) 사신들이 무사 항해를 기원하며 해신(海神)에게 제사를 지내던 해신제당(海神祭堂)의 역할은 물론, 출발과 귀환의 상징적인 지점이 되기도 하였다.

영가대는 원래 부산광역시 동구 범일동 진시장 뒤쪽 철로 변에 있었다.

『동래부지(東萊府誌)』에 '영가대는 동래부(東萊府) 남쪽 21리 지점에 있다.'고 기록되어 있지만 지금은 흔적을 찾을 수 없다. 다만 새로 복원한 영가대가 동구 범일동 590-5번지 자성대 공원 내에 있으며, 바로 곁에는 2011년 4월 21일 개관한 '조선 통신사 역사관'이 있다.

영가대는 1614년(광해군 6) 순찰사 권반이 전선(戰船)을 감추기 위해 선착장을 만들었을 때, 파낸 흙이 언덕을 이루자 그곳에 망루(望樓)를 겸해 세운 8칸 누각이다.

영가대 앞의 선착장은 경부선 철도 공사 때 일본인들이 매축하였고, 영가대는 부산진-동래온천 간의 전차 선로를 부설하는 과정에서 1917년 부산의 일본 거류민단장을 지낸 오이케 타다스케(大池忠助)가 매입하여 그의 별장인 능풍장(陵風莊)으로 옮긴 후 흔적이 사라졌다.

이후 1951년 10월 15일 한청범이동단부(韓靑凡二洞團部)가 옛 영가대 터였음을 알리는 '영가대 기념비'를 부산 진시장 뒤[또는 성남초등학교 뒤]에 세웠다. 2002년 12월에는 동구청에 의해 영가대 복원 사업이 시작되었고, 2003년 9월 25일 원래의 자리는 아니지만 바다가 보이는 자성대(子城臺) 남쪽에 영가대가 세워졌다.

『부진 제영(釜鎭題詠)』의 「영가대기(永嘉臺記)」에 의하면 영가대는 큰 배를 가라앉혀 돈대(墩臺)를 쌓고 그 위에 세운 8칸의 작은 누각이라고 한다.

그 모습이 가운데는 동그란 것이 마치 엎드린 거북 같고, 사방으로 똑같이 보여 호리병 속의 별천지를 이루었다고 한다.

영가대의 모습을 엿볼 수 있는 그림으로는 정선(鄭敾)[1676~1759]의 「동래 부사 접왜도(東萊府使接倭圖)」와 김윤겸(金允謙)[1711~1775]의 「영가대」, 이성린(李聖麟)[1718~1777]의 「사로승구도(槎路勝區圖)」 등이 있다.

1730년(영조 6)~1750년(영조 26)경 그린 것으로 보이는 정선의 「동래 부사 접왜도」에서는 영가대가 정면 5칸의 합각지붕 형태를 띠고 있다. 1748년(영조 24)에 그린 이성린의 「사로승구도」에서는 영가대가 작은 창문이 있고 사방이 막혀 있는 정면 6칸, 측면 1칸의 팔작지붕집 형태를 띠고 있다. 그리고 1770년(영조 46)에 그린 김윤겸의 「영가대」에서 영가대는 정면 4칸, 측면 2칸의 팔작지붕집으로 사방이 트여 있는 모습을 보이고 있다.

「영가대기」에 “창과 벽이 무너지고 단청이 흐려졌다”는 구절이 있어 적어도 1748년까지는 창과 벽이 있는 형태였다가 1770년경에 창과 벽이 없어진 형태로 존재하였음을 알 수 있다. 하지만 항만연구회 김영호가 소장한 1910년(순조 4) 이후의 영가대 관련 자료는 팔작지붕의 측면 3칸 누각으로 되어 있어 형태의 변화가 심하였음을 알 수 있다. 2003년에 복원된 영가대는 정면 5칸, 측면 2칸 규모의 겹처마 팔작지붕집으로, 면적은 70㎡이다. 화강석 원형 장초석으로 초석을 하였으며, 개방형 벽체로 되어 있다.

옛 영가대 터였음을 알리는 ‘영가대 기념비’는 부산 진시장 뒤 철로 변 슬레이트 건물 속에 있다. 앞면 33.5㎝, 높이 90㎝, 두께 12.5㎝의 화강암으로 되어 있다. 현재도 국가 차원이 아닌 무속인들에 의해 제사가 베풀어질 정도로 민간 차원에서 해신제당의 구실을 이어 오고 있다. 부산광역시에서는 2000년 동구 좌천동 지하철역 2번 출구 부근 도로 공원에 ‘부산포 왜관·영가대 터’의 표석을 세워 역사 교육 및 관광 자원으로 활용하고 있다. 새로 복원된 영가대는 자성대 공원 안에 있으며, 소유자 및 관리자는 동구청이다. 매년 5월 부산에서 열리는 '조선 통신사 축제' 기간에 영가대에서 통신사의 사행록에 등장하는 기록을 참고로 영가대 해신제를 재현하는 행사를 벌이고 있다.

영가대는 조선 후기 통신사를 비롯한 역대 대일 사신들이 무사 항해를 기원하며 해신에게 제사를 지내던 해신제당이자, 전쟁 포로나 표류인(漂流人)들의 귀환 지점이 되기도 한 한일 양국 선린의 대표적 상징물이다.

[네이버 지식백과] 영가대 [永嘉臺] (한국향토문화전자대전)

건춘문/진동문(建春門/鎭東門)

부산진성 서문성곽우주석[釜山鎭城西門城郭隅柱石]

부산광역시 동구 범일동에 있는 조선 후기 부산진성 서문 외벽 모퉁이에 있던 명문(銘文) 기둥 돌.

임진왜란 때 부산진성이 함락되자 일본군은 부산진성의 성벽을 헐어 증산 왜성을 쌓았으며 동쪽에는 자성대 왜성을 쌓았다.

임진왜란이 끝난 뒤 그 자리에 부산진성을 다시 쌓지 않고 자성대(子城臺) 왜성을 일부 수리하여 부산진 첨사영(釜山鎭僉使營)으로 하였다.

당시 성의 둘레는 506.7m, 높이 3.9m이며, 동문을 진동문(鎭東門), 서문을 금루관(金壘關), 남문을 진남문(鎭南門), 북문을 구장루(龜藏樓)라 하였고, 성 안팎에 19동의 건물이 있었다.

문루 중에 서문인 금루관 바깥 성벽의 좌우 모퉁이 돌에 명문이 새겨져 있는데, 원래 성남초등학교 교정에 있었던 것으로 1975년 부산진성 정화 공사로 서문인 금루관을 복원할 때 이전하여 현재의 모습으로 복원하였다고 한다.

성문을 바라봤을 때 오른쪽 돌기둥에는 이곳이 나라의 목에 해당되는 남쪽 국경이라는 뜻의 '남요인후(南邀咽喉)'가, 왼쪽 돌기둥에는 서문은 나라의 자물쇠와 같다는 뜻의 '서문쇄약(西門鎖鑰)'이라는 글자가 새겨져 있다. 이것은 부산 지역이 국방상 매우 중요한 곳임을 강조한 것으로 볼 수 있다.

임진왜란이 끝난 뒤 부산진성을 자성대 왜성 지역으로 옮기면서 성문을 개수할 때 국방의 요지로서 중요성을 알리기 위해 서문 외벽 모퉁이에 설치한 것으로 추정된다.

자성대 고가 도로에서 범일 교차로로 가는 길 왼쪽에 자성대 공원으로 가는 입구가 있다.

이곳에서 약 70m 정도 들어가면 부산진성의 서문이 복원되어 있는데, 서문 좌우 돌출된 성벽 모퉁이에 부산진성 서문성곽우주석이 위치한다.

자연 화강석을 쪼갠 뒤 글을 새길 바탕면만 평평하게 갈아 낸 다음 깊게 음각한 비석 형태이다.

왼쪽 돌기둥은 높이 272㎝, 너비 46~49㎝이며, 오른쪽 돌기둥은 높이 277㎝, 너비 62~71㎝이다.

일제 강점기 때 촬영된 부산진성 서문의 모습을 보면 아치형의 성문 위에 '금루관(金壘關)'이란 현판이 보이며, 성곽 우주석이 자성대 왜성의 성벽처럼 성벽과 함께 비스듬히 세워져 있다.

현재 서문 좌우에 성 밖으로 돌출된 모퉁이에 수직으로 세워 복원된 것과는 다른 모습이다.

남쪽에 위치한 부산은 일본과의 관계에 있어 국방의 요지로서 그만큼 방비의 중요함을 알리는 문구로 임진왜란 이후 국방의 중요성을 더욱 강조한 것으로 볼 수 있다.

2020년 이전에는 부산진성을 부산진지성으로 불렸는데, 명칭 중 '지성'이란 것은 '왜성에 있어 거점이 되는 본성을 지원하는 별개의 성'을 의미하므로 부산진성의 지성이란 용어는 조선 성에 적합하지 않다.

따라서 조선 전기의 부산진성이 '구 부산진성'이라 한다면 조선 후기 부산진성은 '신 부산진성'이라 할 수 있으며, 구 부산진성이 이미 없어진 시점에서 볼 때 그냥 '부산진성'으로 불러 '부산진성 서문 우주석'이라 불러야 할 것이다.

이와 같은 논의와 학계의 다각적인 검토 후에 2020년에 이르러 부산진지성이 부산진성으로 그 명칭이 변경되었다.

그에 따라 부산진지성 서문성곽우주석도 부산진성 서문성곽우주석으로 변경되었다.

한편, 일제강점기 촬영된 서문의 우주석은 경사진 성벽에 맞추어 비스듬히 세워져 있던 것으로 조선 후기에 부산진성이 자성대 왜성을 일부 수리하여 사용하였다는 사실을 보여주고 있다.

[네이버 지식백과] 부산진성 서문성곽우주석 [釜山鎭城西門城郭隅柱石] (한국향토문화전자대전)

금루관(金壘關)/서문

구 부산진성, 증산왜성터로 올라가는 길에 벽화가 있는데 부산진성의 전투 모습을 그렸다.

흑의장군 정발

동구도서관, 우측으로는 막혔는데 좌측으로는 데크가 있고 벽면에는 사진자료들이 전시되어 있다.

데크를 따라 들어갈 수 있다.

도서관 뒤편으로 이어진 데크의 끝에서 보면 성고가의 흔적이 보인다.

중앙에 있는 숲이 있는 산이 자성대, 지금 건물들이 있는 부분 중에 본래 바다였던 곳이 있다.

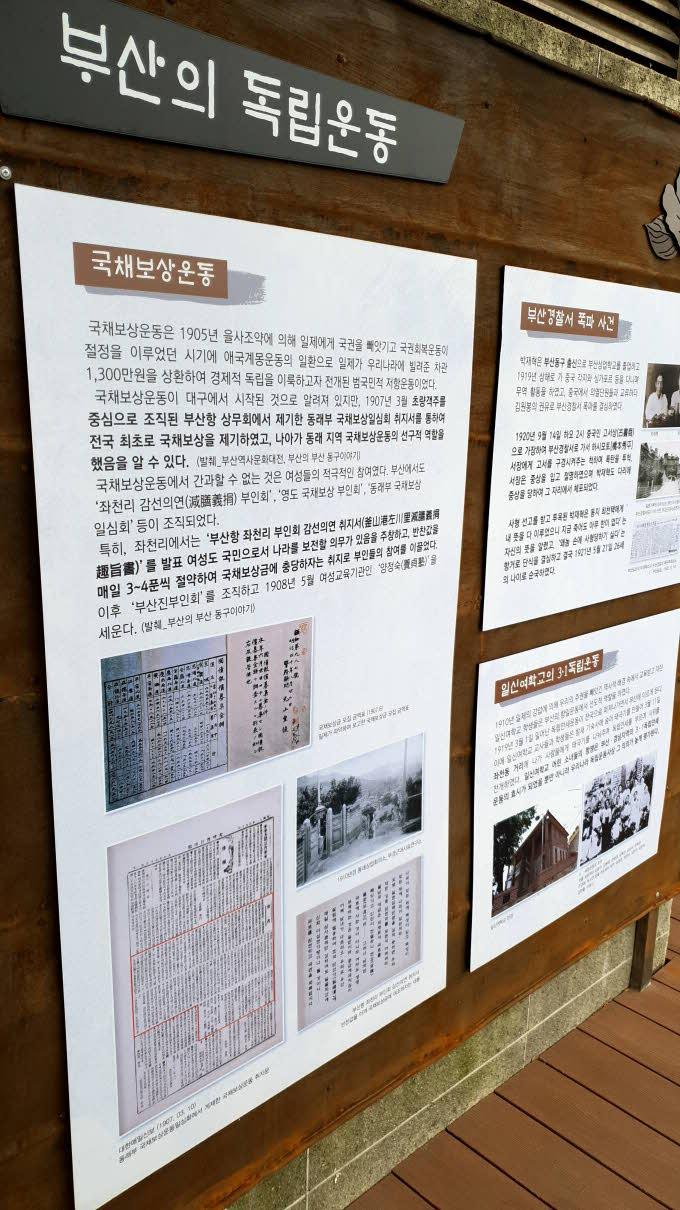

도서관을 지나 증산공원의 높은 곳을 가면서 보이는 동구의 안내판들

부산진성 이야기가 있다.

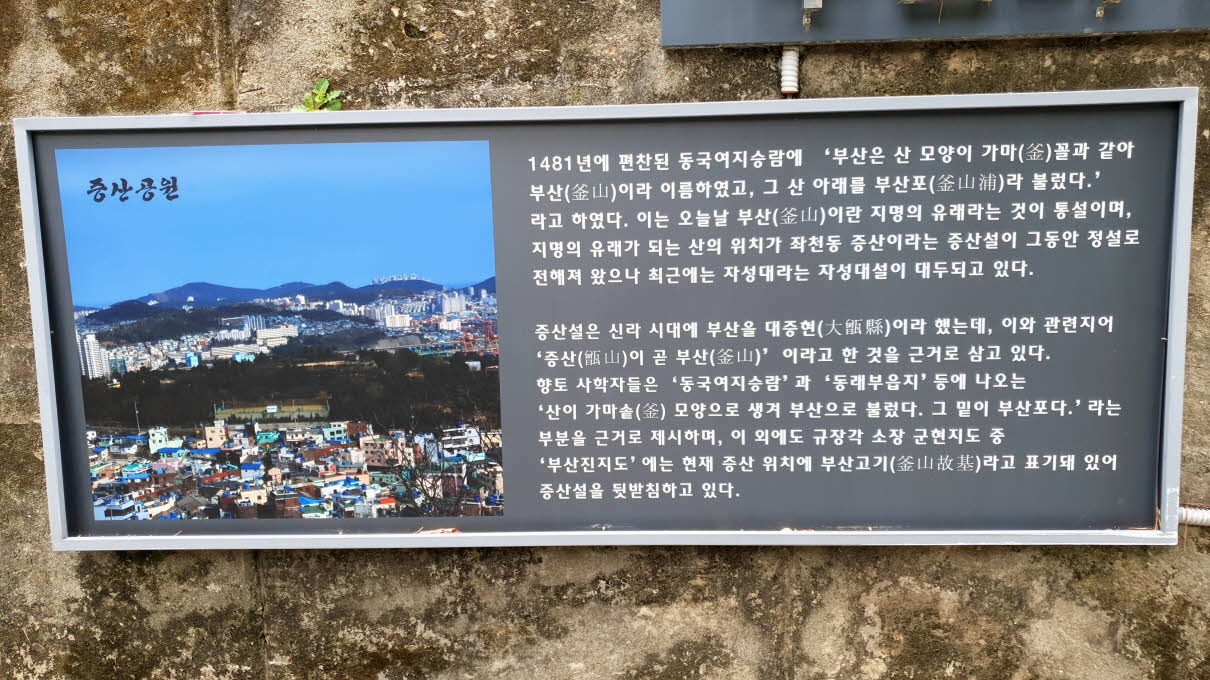

증산공원, 부산이라는 지명의 유래, 신라시대 대증현, 부산고기

증산설이나 자성대설, 모두가 동구에 기인하고 있어 동구가 부산의 뿌리라는 ...

부산진성, 전기는 증산성, 후기는 자성대성

잔인한 부산진성 전투..

위에는 농구장 등이 있고 전망대가 있다. 왜성의 축성 형태다.

증산의 유래

증산전망대

부산에 아파트가 거의 없을 때 지어진 50년이 넘은 아파트가 지금도 남아 있다.

같은 아파트인데 앞동(1동)과 뒷동(2동)의 관리 상태가 다르다.

금성고등학교 앞

안용복기념 부산포개항기념문화관

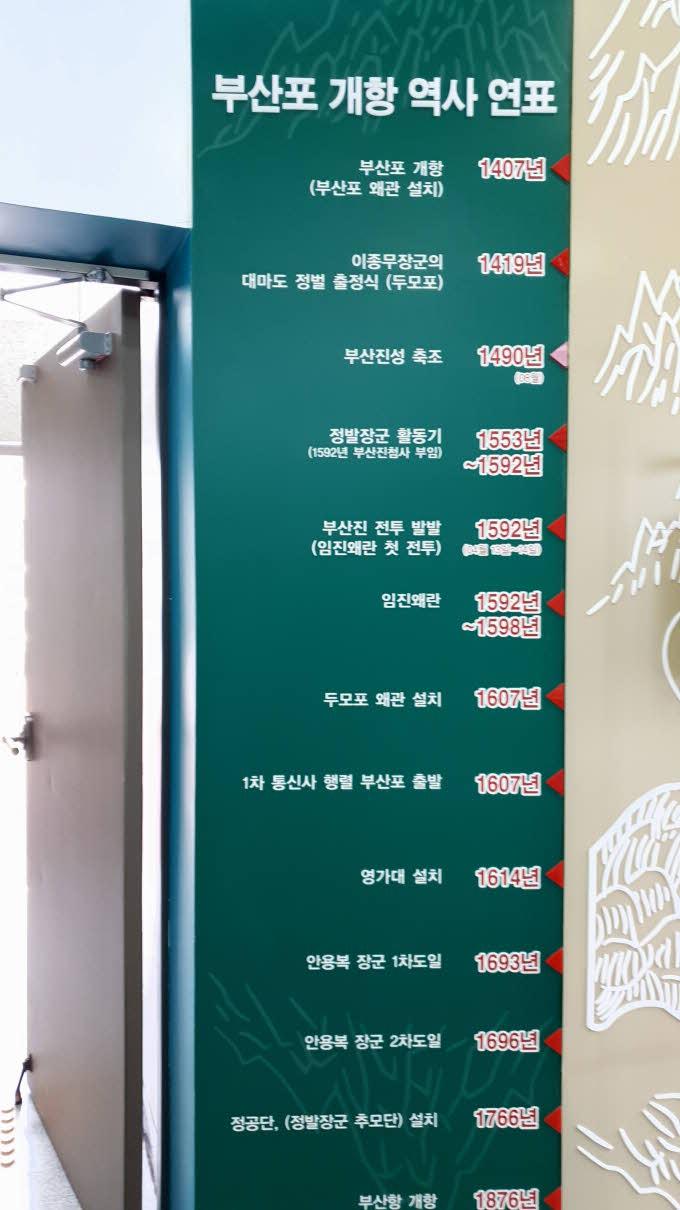

부산포개항 역사 연표

안정복 상

안정복의 호패

부산 동구 성남이로 57번길 10 (현 매축지)

안용복생가터

충장공 정발 전망비, 비각

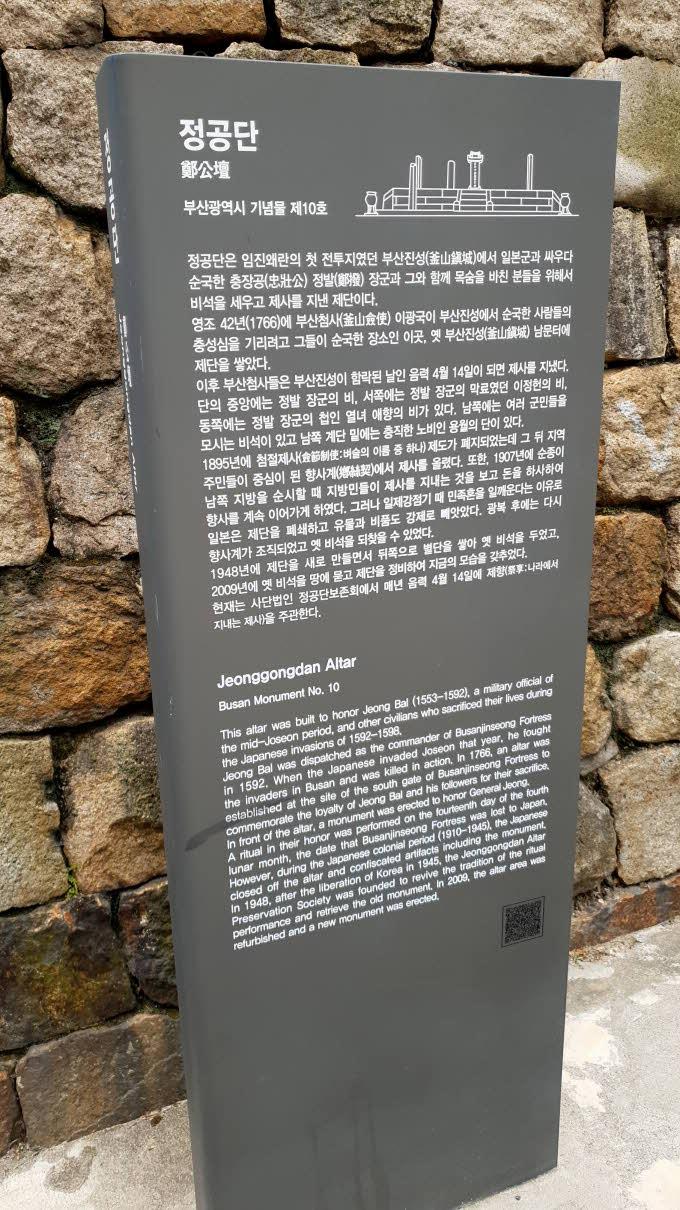

정공단

정공단[鄭公壇]

부산광역시 동구에 있는 임진왜란 당시 순절한 부산첨사 정발 관련 제단. 석단. 시도기념물.

부산광역시 기념물 제10호. 임진왜란 때 순절한 부산첨사 정발(鄭撥)을 비롯한 여러 분을 모신 곳.

임진왜란 때 부산성에서 관문을 지키다 장렬히 전사한 충장공(忠壯公) 정발과 그를 따라 함께 순절한 군민의 충절을 추모하기 위하여, 1766년(영조 42) 부산첨사 이광국(李光國)이 충장공의 순절지인 부산진성의 남문 자리에 단을 설치하였다.

정공단에는 공의 막료 이정헌(李庭憲), 첩 애향(愛香), 충노 용월(龍月) 및 무명 순절자들이 배향되었다. 1895년(고종 32) 갑오개혁으로 첨사 제도가 폐지되자 향사계(享祀稧)에서 제사를 계승하였다.

일제강점기 때에는 민족혼을 일깨운다 하여 제단을 없애려고 하였다. 향사계는 이에 굴하지 않고 단을 유지하였으나, 일본경찰의 탄압이 심하여 1942년에는 제단을 폐쇄하고 유물 비품도 몰수당하였다. 1945년 11월에 다시 향사계가 조직되었다.

제향은 매년 음력 4월 14일에 거행되고, 사단법인 정공단보존회(鄭公壇保存會)에서 맡고 있다. 경내에는 현재 외삼문 옆 비각에 '충장공정발전망비'가 있는데, 이는 1761년(영조 37) 경상좌수사 박재하(朴載河)가 세운 것이다. 원래 영가대(永嘉臺: 부산광역시 동구 범일동에 있던 조선 후기 통신사가 해신제를 지낸 누각.) 부근에 있었으나 일제강점기 때 전차길 개설로 인해 현재 위치로 비를 옮겼다.

[네이버 지식백과] 정공단 [鄭公壇] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

부산진교회의 왕길지기념관

일신유치원의 벽에 '시편 23:1~2'가 영문으로 쓰여 있다.

일신유치원

매축지마을 안내/좌천지하철역에서

좌천역에서 다대포항역까지 이동하여 아미산 응봉봉수대로 ...

아미산 자생식물원으로 올라간다

네이버지도의 트랙은 이쪽에 등산길을 두지 않았는데 주민들은 많이 이용하는 길이다.

전망정자에 전망판이 있다.

잠시 전망을 보고

임도를 따라 올라가서 거의 마지막부분에 좌로 돌아 산길을 따른다.

여기는 깨끗한 골무꽃이 한창이다.

응봉봉수대

응봉 봉수대[鷹峯烽燧臺]

부산광역시 사하구 다대동 두송산에 있는 조선 시대의 봉수대.

봉수대의 종류는 경봉수, 연변 봉수, 내지 봉수 등 세 가지가 있는데, 경봉수는 서울의 목멱산[남산]에 설치된 것으로 전국의 모든 봉수가 직결되는 중앙 봉수를 말하는 것이며 다섯 개의 화덕이 있었다. 연변 봉수는 국경선이나 바닷가 근처 높은 산봉우리에 설치한 봉수를 말한다. 내지 봉수는 경봉수와 연변 봉수를 연결하는 중간 봉수로, 직선 봉수[직봉]와 간선 봉수[간봉]가 있었다고 한다. 조선 시대 봉수 전달 경로 5개 중 응봉 봉수대는 제2경로의 시발 지점으로, 다대포~양산~경주~영천~안동~단양~충주~광주~서울 남산으로 전달되었다.

봉수대는 하급 장교인 오장(伍長)과 봉수군인 봉졸이 배치되어 있었다. 오장은 봉수군과 같이 생활하면서 봉수대의 이상 유무 등을 확인하여 수령이나 진장(鎭將)에게 보고하였다. 응봉 봉수대는 도별장 1명과 그 아래에 별장 6명, 감고 1명, 봉군 100명을 두었고 다대진(多大鎭)의 관할 아래에 있었다. 연대(烟臺)의 서쪽 입구 아래에 약간의 평지가 조성되어 있고, 주변에서 기와가 수습된 것으로 보아 봉수군이 기거하였던 가옥이 있었던 곳으로 추정된다.

1481년(성종 12)에 편찬된 『동국여지승람(東國輿地勝覽)』에는 황령산·계명산·간비오산·오해야항 등 4곳의 봉수대만 기록되어 있으나, 1530년(중종 25)에 편찬된 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』는 응봉 봉수대의 기록이 최초로 확인되어 그 사이에 응봉 봉수가 신설된 것으로 추정된다. 이후 응봉 봉수대는 임진왜란 시기를 포함하여 줄곧 이용되었으며, 갑신정변 이후 1896년(고종 35)까지 사용되었다.

응봉 봉수대는 부산광역시 사하구 다대동 산31-2번지 다대포진성(多大浦鎭城)이 있는 다대포 동북쪽 두송산[아미산]의 해발 178.5m 지점에 위치한다. 다대중학교 옆으로 가파른 고개를 넘어 두송산의 임로(林路)를 따라가다 산불감시소 옆에서 오른쪽 능선을 20분가량 오르면 봉수대가 있다. 응봉 봉수의 위치에 대하여 『신증동국여지승람』 권23에는 “동쪽으로 오해야항에 응하고, 서쪽으로 김해의 성화례산과 응한다.”라고 적혀 있으며, 『동래부지(東萊府志)』에는 “응봉은 동래부 남 50리에 있으며 다대진 북쪽 두송산이다.”라고 적혀 있다.

1976년 10월 복원 공사를 하여 벽돌 모양의 화강석으로 지름 20m의 석축을 쌓아 봉수대를 만들었고, 중앙에는 지름 1.5m, 깊이 0.4m의 연조(煙竈)가 복원되어 있다. 2010년 1월 1일에는 사하구청이 역사 교육의 장으로 활용하고자 봉수대 모형을 석축 위에 설치하였다. 복원된 응봉 봉수대는 기단, 화구, 봉수 5개[직경 3.4~2.8m, 높이 3.5m]로 구성되어 있다.

위치로 보아 군사적 전략 요충지로서의 성격을 잘 알려 주는 관방 시설이라 평가할 수 있다. 다대포와 서평포진을 내려다보며 낙동강 하구 일대와 몰운대 앞바다를 한눈에 감시할 수 있으며, 왜선(倭船)의 동향을 일목요연하게 파악할 수 있는 해망(海望)의 요지이다. 인근의 가덕도 연대산 봉수대와 생곡동 성화례산 봉수대 및 구봉 봉수대와 교신하며 국토 최첨단에 위치하여 중요한 역할을 담당하였다. 또한 쾌청한 날이면 거제도 연안과 대마도까지 보이는 연변 봉수대이다.

[네이버 지식백과] 응봉 봉수대 [鷹峯烽燧臺] (한국향토문화전자대전)

아미산 둘레길 안내도

침례교 서부교회 앞으로..

효림초등학교 앞에서 버스로..

모처럼 시내로 들어가는 방법으로 기차를 선택했다.(08:21-08:43)

버스보다 빠르고 시간을 잘 지킨다는 잇점이 있다.

부산역에 내려서 범일역까지는 다시 지하철로 갔다.

자성대는 어린 시절에 한 번 보았지만 그 때는 6.25 직후라 피난민들의 판자촌이 들어서서 채우고 있을 때였다.

근간에는 지나치면서도 볼 기회가 없었는데 다시 생각할 수 있는 기회가 되었다.

왜성 답사관련이었지만 왜성보다는 부산진성에 무게가 실려 있었다.

일행이 없으니 이동 방향을 의논할 일도 없고 길이 있는대로 볼거리가 있는대로 돌아볼 여유가 있었다.

증산성까지는 걸어서 올라갔다.

바로 가지 않고 동부도서관부터 시작하려고 우로 돌아서 갔다.

정공단과 일신여학교터, 부산진교회, 안정복기념관 등은 내려오면서 보기로 했다.

안정복기념관을 먼저 보면 쉽게 오르는 엘레베이트가 있었다.

도서관 뒤의 성곽 흔적을 먼저 보고 본성곽을 볼 계산을 한 것이다.

증산성 일대는 공원으로 조성되어 있고, 제1곽 위치는 농구장과 증산전망대가 조성되어 있었다.

내려오는 길은 좌천아파트 방향으로 가서 금성고등학교로 가는 길을 택했다.

좌천아파트는 개발도상기에 만들어진 아파트로 연지아파트와 거의 비슷한 시기에 있었을까.

연지아파트는 벌써 재건축이 되었다.

내려오는 길에 1,2동이 있고, 3,4동은 약간 떨어져 금성고등학교 뒷담에 가까이 붙었다.

2동은 페인트 칠이 되어 있었고, 1동은 많이 퇴색되어 있었다.

같은 시기의 건물인데도 관리 상태가 너무 다르다.

이 작은 집단도 사람에 따라서 차이가 나는 것 아닌가.

사람이 사는 곳은 다 그런 걸까.

트럭에 공사자재들을 싣고는 증산공원의 길까지 올라와서 무겁게 들고는 내려가면서 어느 집에 내부공사를 하는지 옮기는 게 보인다.

짐을 들고 올라가는 것보다는 내려가는 게 낫기 때문에 선택한 길 같이 보인다.

급경사지에 지어진 집들 사이에 그래도 내려올 길은 이어진다.

금성중학교 남서쪽 담벼락을 따라 내려가면 산복도로다.

이 도로에는 노선버스가 있다.

부산진교회의 첨탑이 보이는 곳 부근이 근대문화유산의 집결지라고 할 수 있을까 싶다.

안용복기념 부산포개항문화관을 들려서 돌아보고, 매축지에 있는 안용복생가를 보고는 좀 의아함도 있었지만, 설명이 안용복은 본래 어부였다는 말이다.

일신여학교, 부산진교회, 정공단을 차례로 돌아보고 바로 가까이에 좌천역이 있어 다시 지하철을 타고 다대포항역으로 갔다.

지하철 이동시간이 약 45분이다.

들머리에서 멀지 않은 윤공단을 찾지 않고 지나친 게 아쉽다.

다음 기회에 찾을 시간이 있기를 바란다.

아미산 자생식물원으로 가서 응봉봉수대를 찾았다.

효림초등학교 방향으로 하산하여 3번버스를 타고 하단방향으로 가다가 사하구청 앞에 하차하여 환승하였다.

네이버지도에서 보니 126번이 한참이나 비었다가 오는데 뒤따라 오는 차들이 있었다.

역시 처음 오는 차는 승객들이 가득하고 서서 1시간을 가야할 듯하다.

그래서 기다리던 사람들 다 타고 나는 다음 차를 탔는데 내가 자리에 앉고도 좌석이 절반은 비어 있었다고 해도 틀린 말은 아닐 것 같다.

15:50에 귀가.

당분간은 장거리는 피해야할 것 같다.